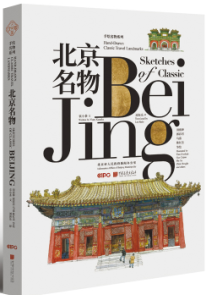

收藏北京的“大美”

来源:中国新闻出版广电报 时间:2022-12-19

《北京名物》(中国画报出版社)通过104幅精美手绘作品和104篇京味十足的优美短文,将北京古老的特色文化地标与年轻人的现代生活完美融合,描绘了中国年轻人在北京的104种流行的生活方式。翻开它,你会了解如今北京的年轻人在哪儿看书、在哪儿喝咖啡、在哪儿听音乐、在哪儿约会朋友、在哪儿发呆、在哪儿看艺术展、在哪儿逛街……你对北京的所有文化好奇心和味蕾,在这里都能找到答案。

为了把最美北京呈现给中外读者,编辑团队经过多次碰撞、打磨,对方案及文字进行反复调整、修改,对绘画作品精益求精,多方征集,只为找到独特的呈现视角。在反复讨论中,团队摒弃了高大上的名胜古迹,而是以人为本,每一幅作品都融入了烟火气。我们要呈现一个在旅游图录上看不到也玩不到的北京。

最终,一幅幅看似普通的市井生活图片,却让人感受到了真挚的情感、对中国当下艺术的表达,画笔和颜料,把城市中的古典建筑、现代风物、充满生活气息的场景一一呈现,让读者能够看到颜色、“听到”声音、体会到温度,真实体会中国城市带来的美的感受。创作团队始终相信:美,一定要用艺术来呈现。

作为一个老北京,我从来没有机会站在旁观者的角度,去冷静而细致入微地看这100多处故乡名物的记忆。这是一本关于生活方式的书。它将艺术性与生活化场景相融合,104处插图全部采用了手绘插画的形式,将北京特有的古貌,和具体的生活细节结合起来。这里既有喧闹的市井生活,又有颇具格调的特色小店;既有历史感厚重的古建,又有科技感十足的现代高楼;既有川流不息的人流,又有享受幽静的二三人群。这些仿佛一帧帧电影镜头,一点点拉近读者,走进中国城市,用“人文浸润”的方式表达“中国形象”。

《北京名物》值得你反复用眼睛去看,用脚去寻觅,用舌头去体验,最后用岁月去收藏一个城市的“大美”。“到故宫,看一场雪”“在太庙太子柏林的长椅上,听夏日日光漏下来的声音”,为这些人尽皆知的地点找到了全新的体验角度,让人忍不住想去尝试。“去小楼饭店要一个‘螺丝转儿’,撕着吃一下午解闷儿”则道出了一种悠闲自在的生活态度。

这本书有着浓郁的地道北京味儿,但处处体现出国际范儿――它的水彩画风、文字风格、选取地点、叙事角度与双语行文,并不是故步自封讲给老北京的,而是以开放和包容的心态,讲给年轻人、讲给不一定熟悉北京的人,用世界听得懂的图文风格,讲给世界听。“让世界听得懂,让年轻人听得下去,让故乡人听得落泪。”

《北京名物》将中国原创性与国际化表达相融合,通过描绘北京的自然和人文之美,呈现中华优秀文化的影响力,开展世界文明互鉴,促进价值认同。以艺术化的笔触、光影和故事拉近与读者之间的距离,让世界真正了解北京、理解北京和喜爱北京,达到传播中华优秀文化,传播中国价值的目标。“各美其美、美人之美、美美与共。”