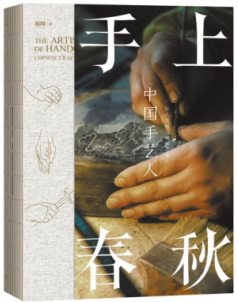

“手上春秋”里构筑的精神世界

来源:中国新闻出版广电报 时间:2022-12-19

《手上春秋:中国手艺人》(江西教育出版社)是作家南翔的非虚构作品,他历经两年半的时间,由东向西,由南至北,深入细致地采访了多名手工艺人,这本书讲述的就是这些人真实的人生故事。

南翔这样介绍书名的由来――传人的技艺在手上,经历映春秋。我想“手上春秋”之“春秋”,也正来源于此,手工艺品凝聚四时之光阴流传下来,其中蕴含着手艺人所最珍视的情感和回忆,不论是农耕文明的农具,还是游牧文明的弓箭,这些器物正是我们文化中的一部分。作者在书中还提到,“如胶似漆”来自漆艺、“错综复杂”来自蜀锦技艺……这些都在提醒我们,传统技艺本不是博物馆的橱窗后面冷冰冰的展品,而是深深根植在生活里的文化记忆。

同时,手艺人的思考方式,给读者以重新审视现代生活的启示。例如很好地运用原材料的特性,就能够制作出耐用、顺手的好东西,宣纸一定要使用产自安徽泾县境内跟周边地区的沙田稻草和青檀皮做原料;例如换一种思维,被淘汰的物品就能起死回生,夏布绣传人张小红将中国画通透感、追求虚实感的创作方法运用至夏布绣,为“麻布绣花,底子太差”的夏布绣�出一条康庄大道。而这些都是追求统一、实用的现代观念不会触及的,故而“手上春秋”里还蕴含着腾挪百变、灵活变通的生存智慧。

提起手艺人,就不得不说工匠精神。传统工艺,极尽人力、物力之纷繁,而手艺人不敢丝毫懈怠。在这本书里,我认为最好看的部分,也正是这些手艺人切磋技艺、雕琢成品的过程。如他在写钢构建造师陆建新测量高楼的水平度时,“几百米的高楼上面,从一端到另一端反复测量,横跨度少则十米,多则百米,就一根悬空的钢梁为津渡……走出去十几米便感觉软如竹片一般左右晃动,往下一看人小如蚁……不多一会儿,松手,单间柱子上就是一个鲜明的汗渍手印。”生动、翔实的语言刻画,让读者一下拉近了与手艺人的距离,深深体会技艺之不易的同时,更被手艺人的坚持打动。

每个手艺人都有做事的风格,都默默地蕴含在这些毫不起眼的工艺流程中,正如作者在书中所说:“如盐入水,消弭于无形,却是力与美的钩沉、纽结与提升。”《手上春秋》提供了一个微距观察中国手艺人的机会,读罢后会发现,除了敬业、精益、专注等传统工匠精神的品质内涵外,中国的手艺人还为工匠精神赋予新意:勤勉、担当、睿智、凝聚、慈悲……

中国的非虚构作品,多表达出社会责任意识,这部《手上春秋》也不例外。作家南香红曾这样形容非虚构写作:砸开一只坚果,看看里面的核。《手上春秋》做到了,它打破了手艺的外壳,道出中国手艺人不屈不挠的个人奋斗史,其经历背后折射的是近40年来中国社会巨变深度与广度,反映出创作者的历史使命感和悲悯的情怀。纵观书里传人的故事,他们无一不从贫乏的年代走来,起初是为了谋一份饭碗选择了职业,后来却将手上的技艺发扬光大,也成就了自己的人生。

从这本写手艺人故事的书里,我们可以看到更宽广的精神世界:它通过传统手艺写出了中国传统文化里蕴藏的智慧和审美,它也通过刻画手艺人展现出中国工匠的独特气质,更重要的是,它抓住深刻的社会巨变,讲述了普通中国人的奋斗史。