《1938回答2026》:改变与坚守

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-23

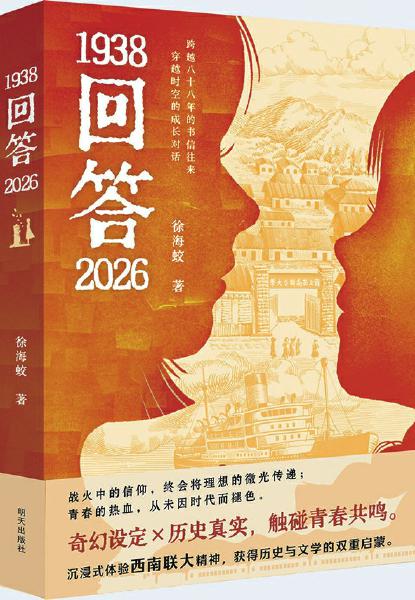

《1938回答2026》

明天出版社

《1938回答2026》是新锐儿童文学作家徐海蛟的又一部精彩之作,是一部以现实为基础,并具有浓厚幻想色彩的小说。作家以可以穿越时空的旧邮筒为线索,连接起了2026年中学生闻小秋与1938年的西南联大学生梅姝的生活,描绘了两人相识相知相助相离的可喜可叹的经历,展现了改变与坚守的故事。

徐海蛟在书写中严格遵循儿童本位叙述。在整体上,现实线始终从闻小秋的视角展开,侧重于描写闻小秋的感受、对于教育缺陷的反抗,以及追求自由的童心;历史线则以梅姝这个“大孩子”为核心,描写她面对侵略者展现出的智慧与勇敢,以及她作为女性青年的隽永和细腻。在具体的书写中,作家并不避讳现实与历史中的困难与牺牲,像闻小秋面临的家庭矛盾,梅姝面对的郑先生突遭变故去世、挚友的就义乃至她自己的牺牲。

徐海蛟延续了对现实问题的关注。文中闻小秋深陷中考“泥潭”,在家庭与学校承受巨大压力,与近百年前的梅姝形成对比,凸显教育异化。对此,作家提出的宏观解决方式是儿童成熟化与成人去权威化。“爱心餐铺”的设立便是典型:党委书记主动缩小与学生的代沟,以学生议事实现平等,本质上是自我去权威化;小秋父亲受其赠送书籍启发,也完成了自觉性去权威化;而小秋与同学们制定并执行完善方案,实现了成长中的成熟。徐海蛟将教育问题的改变,寄望于儿童与成人的趋同与和解,以及在此基础上达成双方认可的新标准。

同时,这种贴近当下青少年成长现实的矛盾解决方式,正是作家儿童本位书写的体现。作家拒绝了将问题过分复杂化、过度困难化以及高度化,特别是拒绝了那些凝练但是空洞的说教,转而以实际行动表达了自己对孩子们的期盼——拥有自由、善良与爱,并鼓舞孩子们将美好的品质付诸实践,这或许才是孩子们在教育中应该收获的成长。

这部作品对民族气节的坚守则使其在日常之中别具一番历史庄重感与使命感。作家极其真实地塑造了梅姝这个抗日战争期间的爱国义士与闻小秋这个现代爱国少女,她们通过“魔法邮筒”实现意识层面的时空穿越。闻小秋利用自己的信息先觉远程帮助抗战杂志恢复刊行,帮助梅姝等人找到并剿除日本特务窝点,爱国与革命的意志在梅姝遇刺牺牲时得到升华,在闻小秋纪念梅姝而建桥时得到传承,两人的友谊也在更高的层面汇合。

作家十分巧妙地将时空穿越与革命文学结合,并将两者融入儿童文学之中,还保持了儿童本位的创作思想,没有被宏大的历史内容牵着鼻子走,这在中国儿童文学作品中是极其少见的,甚至可以说是具有一定开创意义的。更关键的是,作家对历史的宏大性达成了某种意义上的解构,真实地将抗日战争与当下少年生活相结合,拉近了当下的孩子们与历史的距离。

《1938回答2026》做出的尝试,为儿童文学,特别是具有浓厚历史因素的儿童文学迈出了重要的一步,也展现了多样的文学手法在儿童文学应用中的可行性与巨大潜力。