- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

陶行知教育思想的践行者

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-23

《走在行知教育实验的路上》

北京师范大学出版社

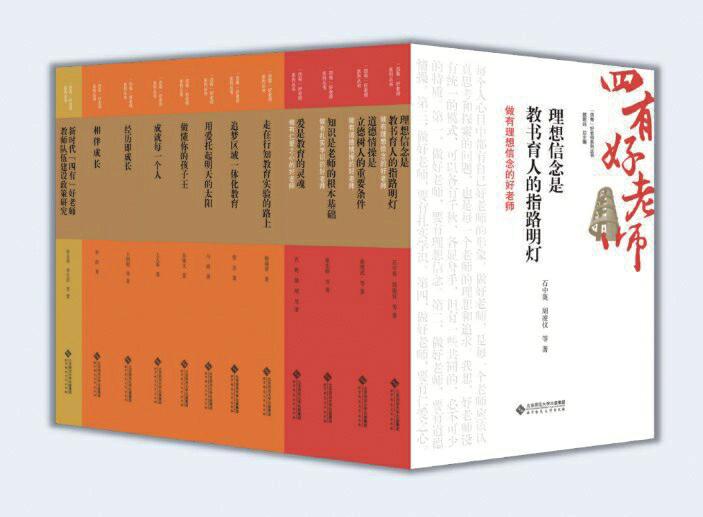

2025年4月20日,北京师范大学出版社举办了“四有”好老师系列丛书的首发仪式,顾明远先生领衔的创作团队交流了创作的过程和呈现在读者面前的12本论著的内容体系。那天,创作团队成员杨瑞清就坐在我的边上,他是南京浦口区行知教育集团总校长。他简短地介绍了他的从教经历,由他撰写的《走在行知教育实验的路上》详细地描述了他的办学心路和行路历程。

杨瑞清1981年从晓庄师范毕业后,选择了回乡不进城、从教不从政的道路,与当时青浦县建设乡五里村的村民一道,40余年不断地践行陶行知先生的教育理想,开展行知教育实验。先后举办了行知实验班、行知学校、行知基地、行知学苑对外交流中心等,将一所普通的农村小学发展成包括学前教育、小学、中学在内的现代化综合教育机构。2015年,在国家优质均衡教育政策指导下,杨瑞清带领学校探索集团化办学之路。上世纪80年代以来,学校共计培养了5000多名农家子弟,接待了50余万中国城市学生开展短期实践教学活动,组织了百余个国家、上万名师生学习中国传统文化。2022年,行知教育集团获得基础教育国家级教学成果特等奖。

杨瑞清校长带领学校师生,联合社会,突破了一个个的不可能,把理想变为了现实。他的办学行为诠释了乡村教育大有希望的命题,即乡村学校不仅可以满足乡村当下和未来教育发展的需要,满足乡村社会发展的需要、帮助乡村实现农业现代化,还可以满足反哺城市教育发展的需要,使行知教育思想和实践经验走向世界。

具体而言有以下三点:首先,因地制宜办好乡村教育,为农家子弟提供良好的教育,使学业成绩优秀的孩子可以进一步外出学习深造,也使乡村能够留得住一部分人,而不是把所有教育孩子的责任都推向城市学校。杨瑞清在书中写道:“乡村学校就是飘扬在绿色田野上的一面文化旗帜,乡村学校是让乡村人民看到希望的地方。”要做到这一点,就要采取大教育观的办学思路,除了教授一般的书本知识外,还要积极发挥实践活书、行知大书和生命天书的作用。乡村有很多得天独厚的教育资源,它承载着悠久的农耕文明,当孩子们与自然亲近,田园诗般的大自然滋养着孩子身心的健康成长,他们可以在学校建的菜园、果园里学习自然知识和社会知识,陶冶自己的情操。

其次,新农村建设需要知识的力量,乡村学校可以利用先进知识来改造乡村。上世纪80年代,学校就一边办学,一边帮助农民识字和扫盲。这时,孩子不仅是学校教育的对象,同时也是教育者。孩子向他们的家长“不断传递着法律常识、实用技术,成为播撒文明的一群小天使,成为村级大教育的一支生力军”。近年来,乡村学校与农业大学开展合作,帮助当地推广生态农业技术。可以说,乡村学校联系着乡村的过去、现在与未来。

最后,乡村教育反哺城市教育,与世界分享中国教育经验。确实,行知学校建立了一个行知基地,接待城市学生下乡体验与学习,城市孩子可以在这里亲身感受自然的美好,体验劳动和收获的喜悦,弥补城市教育中的缺失。中国需要世界,世界也需要中国。行知学校努力扩大国际交流,打造的系列乡土文化—南京文化—长江文化—中华文化,吸引了大批国际来访者,也让行知教育走向了世界。