《光明日报》策划《纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年》特刊

讲好抗战故事 凝聚民族情怀

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-09

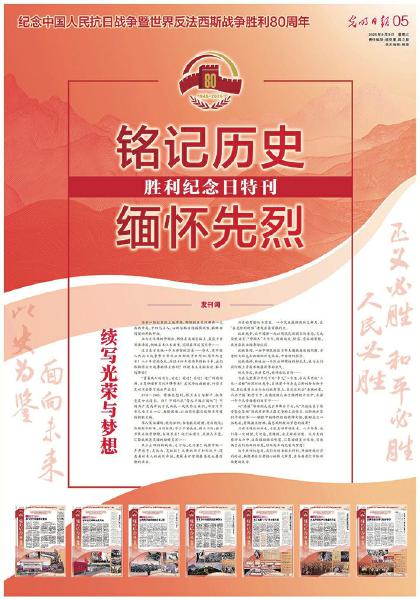

9月3日、4日,《光明日报》围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,连续两天各推出8个整版的“胜利纪念日特刊”和“纪念活动特刊”,以庄重的版面语言、深厚的情感表达和多元的叙事视角,浓墨重彩讲好纪念抗战胜利的光明故事,取得了良好的传播效果。

以具体意象打开回顾历史的窗

9月3日的“胜利纪念日特刊”,以“一种精神”“一面战旗”“一件武器”“一张照片”“一封家书”“一首战歌”“一所高校”等7个独特角度切入,摆脱传统纪念报道的宏大套路,将14年抗战史凝练至这些具有代表性的意象里,以具体意象打开回顾历史的窗,用“微镜头”捕捉历史细节,透过小切口彰显大主题。通过记者、编辑的精心打磨,一部气壮山河的中华民族抗战史跃然纸上,汇聚起磅礴的复兴伟力。

例如,在9月3日的特刊10版,《一封家书为了无数“宁儿”的幸福生活》从抗日女英雄赵一曼给儿子的绝笔信写起,对抗战家书进行再现与解读,不仅还原历史现场,更通过对其后人的访谈、专家点评等方式,赋予文字以跨越时空的情感张力,报道语言兼具新闻的纪实性和文学的抒情性。文章通过“宁儿”这个符号,将革命先烈的牺牲与今日亿万人民的幸福生活直接关联,激励读者从家书中汲取精神力量。版面上还配有中国人民大学家书博物馆副馆长张丁的讲述、其他经典抗战家书的精彩摘编、相关历史照片等,让抗战精神不再是抽象的概念,而是可触摸、可共鸣的记忆载体。

如何将80年前的历史与当代读者尤其是年轻读者建立情感连接,是重大主题报道的难点。“胜利纪念日特刊”通过精准梳理战旗、武器、家书等7个报道视角,以历史故事、实物影像、文艺表达、后人讲述、专家评点等多重手段,实现了历史话语的“软传播”,在史料挖掘与当代回响之间建立有效连接,读起来荡气回肠、感人至深。

以多维叙事立体呈现盛典时刻

9月4日的“纪念活动特刊”延续前一日的情感基调,以“盛典时刻”为主题,涵盖阅兵全景、各界反响、文艺晚会、专家解读、文艺作品等多个版块,形成“事件—人物—反响—解读”的完整闭环。

8个版的特刊内容丰富、特色浓郁。特刊9版是发刊词,将历史与现实紧密结合,生动再现抗战岁月的苦难与辉煌,引导读者铭记历史、向往和平;特刊10版回眸纪念大会的精彩瞬间;特刊11版汇集各方反响……特刊16版是光明特色,刊发绘画、书法、诗歌等作品,以艺术表达升华主题,将历史记忆转化为审美体验。

报道形式上,既有通讯、侧记、评论,又有专家文章、文艺作品;报道视角上,既有记者的现场见闻,又有受阅队员的精彩讲述,还有国际社会的热烈反响。8个版的特刊图文布局层次清晰、情感传递精准,既庄重恢宏又富有视觉冲击力和感染力,兼具思想性、艺术性和审美价值,形成了全方位、多维度、立体化的纪念叙事,很好地体现了《光明日报》的亮点特色和深厚底蕴。

主题宣传“破圈”的创新实践

特刊推出后,在读者、网友中引发广泛共鸣。读者、网友纷纷评价:“纪念抗战胜利,是对历史的铭记,是对先烈的缅怀。”“纸质阅读的意义具象化了。”知识界、教育系统、部队单位等也纷纷转发、讨论,形成良好的传播效应。

主题宣传如何“破圈”,是《光明日报》一直在思考和实践的重要课题。此次《纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年》特刊报道,《光明日报》精心策划、前后方紧密协作,实现了三个方面的突破:一是角度精准,以“小而精”的切口降低阅读门槛,提升传播效率;二是节奏得当,3日聚焦历史,4日转向现场,两天内容既各有侧重又彼此呼应,形成张弛有度的报道韵律;三是多媒体思维,虽以纸媒特刊为载体,却展现出强烈的视觉冲击力与丰富的叙事层次,并在第一时间通过微信公众号等新媒体平台广泛传播,成功实现了从传统媒体向新媒体的“破圈”跨越。

翻开这两天的《光明日报》可以看到:在一个个精彩故事中,历史记忆被悄然唤醒,个体命运与家国情怀相互交织,为读者打开了理解抗战精神的新维度;在一段段深情叙事中,民族情感得以凝聚,人物命运与艺术表达共鸣,构筑起立体而动人的抗战历史图景;在一幕幕当代回望中,价值引领自然实现,抗战精神与时代语境相融,引导公众深入思考和平与发展的深远意义。

在媒体融合不断深化的今天,《光明日报》此次特刊证明:在重大主题宣传中,纸媒仍可通过扎实的策划、细腻的笔触和庄重的审美,塑造其不可替代的阅读价值。它不仅是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年报道中的一抹亮色,更为同类主题的新闻实践提供了具有参考价值的样本。

(作者系光明日报社新闻协调部主题报道策划室副主任)