- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

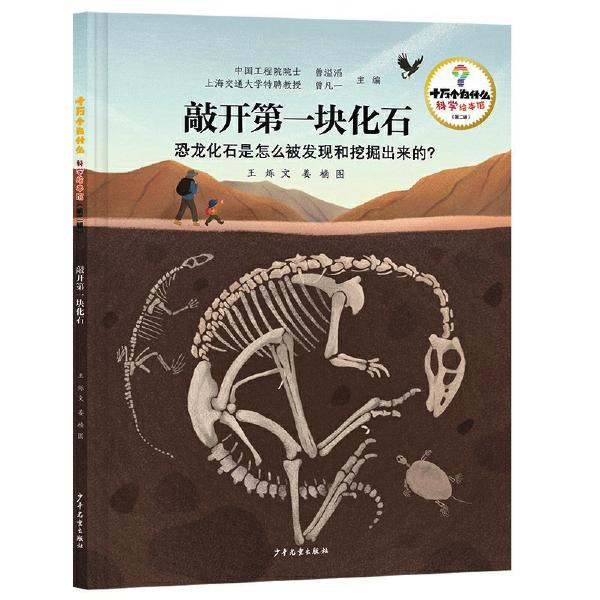

《十万个为什么·科学绘本馆(第二辑)——敲开第一块化石》

捡起一块化石,唤醒史前世界

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-08-11

曾溢滔 曾凡一 主编

少年儿童出版社

2024年春节前夕,我拜访了华东师范大学生命科学学院研究员王烁的实验室。当时我正在为《十万个为什么·科学绘本馆(第二辑)》搜集分册主题和素材。《十万个为什么·科学绘本馆(第一辑)》入围了2023年度“中国好书”,分册入围博洛尼亚国际童书展,获得了广泛关注。第二辑面临更高挑战:我们希望邀请更多一线前沿科学家深度创作,力求还原科研工作场景和科学家的思考方式。

王烁研究员是一线的古生物学和演化生物学家,同时他花了很大精力投身科普事业。他的办公室里堆满了从全世界搜集来的图书资料。交谈中,他向我讲述了一个有趣的研究经历:在一处化石发掘现场,科学家在一个不足1平方米的范围内发现足足5层上下堆叠在一起的恐龙骨骼。接下来的研究更加令人吃惊,研究人员发现这些骨骼化石代表了同一种角鼻龙连续的个体发育序列。它们可能不幸落入一个远古时期的泥潭,于是科学家们便给这群不幸的恐龙取名——难逃泥潭龙。

我们希望把这个具有传奇色彩的发现过程以绘本的形式呈现给读者,还原科学家们真实的探索和研究历程。创作团队为了准确理解科学家工作的每一个细节,决定深度参与一线科学家的研究过程,对每个研究环节亲自考察实证。

2024年6月,我与王烁研究员前往北京,赴中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称北古所)进行调研。北古所是探索脊椎动物与人类起源、解读生命演化密码的科研前沿阵地,也是众多恐龙爱好者向往的地方。在北京,我们与中央美院毕业的插画家姜楠会合。姜楠的绘画作品造型严谨、写实功力深厚,她创作的绘本《乐园》深受小读者欢迎。

北古所的技术室成立于20世纪20年代,承担着研究所野外化石发掘、室内化石修理、复原装架、标本照相、绘图和模型制作等工作。在王烁研究员的带领下,我们的调研就顺着这条工作流程依次展开。例如,我们在室内修理室观摩了技术人员利用气动风刻、剔针等工具精细地将包裹化石的围岩逐步清理掉,露出化石真实面貌的过程。一些微小的化石还要利用筛子筛洗,并借助显微镜将化石挑选出来。在《十万个为什么·科学绘本馆(第二辑)——敲开第一块化石》中,姜楠如实描绘了技术人员进行化石修理的工作场景,让人身临其境。

为了真实呈现恐龙骨架的复制与安装,我们还前往北古所工作站。在那里,技术人员为我们展示了化石翻模、上色和骨架拼装的全过程,我们也见到了本书的重要主角——难逃泥潭龙化石。这组1.5亿年前因陷入泥潭而叠压埋藏的恐龙化石,由徐星院士团队发现并由王烁研究员主导研究。难逃泥潭龙所属的角鼻龙类在亚洲记录稀少,主要分布在北美和欧洲,因此这处化石的发现具有重大的意义。

此行我们还得到徐星院士的指导,徐星院士是中国古生物领域权威科学家之一,也是人教版小学语文课文《飞向蓝天的恐龙》的作者。他的办公室里有一面墙,上面醒目地贴满了全国各地孩子寄来的恐龙画作,无声传递着他对科研的热爱和对科普的奉献之心,姜楠也将这面墙经过艺术化的处理后,放在了书中,你能找到它吗?

带着在北古所收获的珍贵经历和科学家们传递的求真精神,我们用心编纂了这本关于恐龙化石发掘和科研的科学绘本。翻开它,小读者们将跟随一个男孩的脚步,亲历一块化石从偶然发现、科学挖掘、精心研究,到最终在博物馆重生的完整旅程。就像封面上的那个男孩,他正和爸爸行走在郊野中,脚下并不深的地层里,沉睡着一具庞大的史前恐龙骨架。世界很大,奥秘就藏在脚下、藏在不远处——也许就在你勇敢地迈出的下一步里。愿你永远保有这份好奇,带上勇气,在广袤无垠的科学世界里,你的探索永无止境!