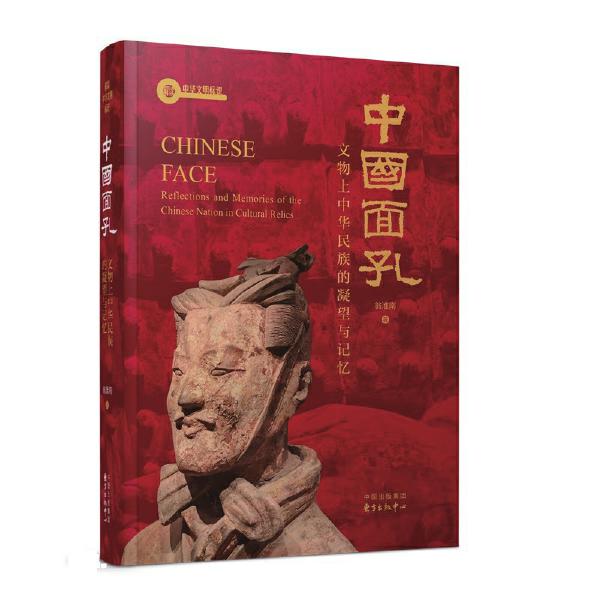

《中国面孔:文物上中华民族的凝望与记忆》

寻找文化的“根与魂”

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-08-11

翁淮南 著

东方出版中心

我们为何会长着中国面孔?我们为何成为我们?这看似是一个简单的问题,其实是一个古老中国产生的哲学话题。作为一名中国国家博物馆的文化遗产工作者,我总是喜欢带着复杂的话题在天安门广场走一走。2025年5月14日,因为天气预报称早晨将有雷阵雨,阵风六七级,我带着雨伞早早来到广场。

5:00,升旗仪式举行。国歌响起,一双双眼睛静静地凝望国旗从下往上升起,然后定格到旗杆顶端,随后一片欢呼。那一刻,一抹中国红映照了一颗颗炽热的中国心。升旗仪式结束后,雷雨阵风如约而至。迎着风雨,大家带着各自的体验和梦想,兴奋地奔向各自的现实生活。

中国面孔为何会汇聚在国旗下?从社会学层面看,这是集体仪式与国家认同的建构。从心理学层面看,这是情感共鸣与归属感的满足。从文学层面看,这是意象书写与爱国情怀的诗化。从哲学层面看,这是象征符号与生命意义的追问。哲学家卡尔·雅斯贝尔斯就曾指出,象征符号是人类超越有限性、追求永恒的媒介。

其实,就个体而言,大家的感受是千差万别的。但有一条是一致的,就是寻找心底的精神慰藉,这也是寻找文化意义上的“中”,即“根与魂”。

国旗杆就在北京中轴线上。中国人有择“中”的传统。甲骨文里,“中”和“旗”似是同一个字。因为择“中”,便有了“宅兹中国”。

《中国面孔:文物上中华民族的凝望与记忆》回应时代关切,精心选择文物里能呈现中华文明标识的中国面孔,用物证说话,着力讲好中华民族故事,增强做中国人的志气、骨气、底气。

关于中国面孔的选择,基于几个方面考虑:一是时间上,涉及中华民族的百万年人类史、一万年文化史、五千多年文明史。二是内容上,呈现了中华文明的“连续性、创新性、统一性、包容性、和平性”,张扬中华民族的伟大创造精神、奋斗精神、团结精神、梦想精神,推进铸牢中华民族共同体意识,构建人类命运共同体。三是形象上,文物上呈现的面孔表情有平淡、欢喜、幽默、愤怒、悲伤,也有自信、勤劳、勇敢、智慧、坚韧,既“可信、可爱、可敬”,又“真实、立体、全面”。四是物证上,这些文物来源于不同时期、不同地域、不同民族,涉及陶器、瓷器、玉器、青铜器、壁画、石刻、雕塑、书画等珍贵文物。五是形式上,用“图片+文字”等形式进行解读。六是目标上,通过中国面孔这一媒介,努力打开一个让世界读懂中国的窗口。

由黄河文化带、长江文化带、珠江文化带、长城文化带、大运河文化带构成的五大文化带上五千多年的岁月将中国面孔雕刻得丰富多彩、充满个性。然而,五千多年的岁月又将中国面孔深刻的文化格式化,让我们拥有了共同家园“中国”,拥有了共同身份“中华民族”,拥有了共同名字“中国人”,拥有了共同梦想“中国梦”。

中国面孔绵延发展五千多年,这是我们文化自信的理由。一如现代AI对古老《诗经》的回应:东方既容,其仪煌煌;东方既容,其华灼灼;东方既容,其气昂昂。

人民有信仰,国家有力量,民族有希望。