每个时代,都有新的“长江”乐章

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-12-03

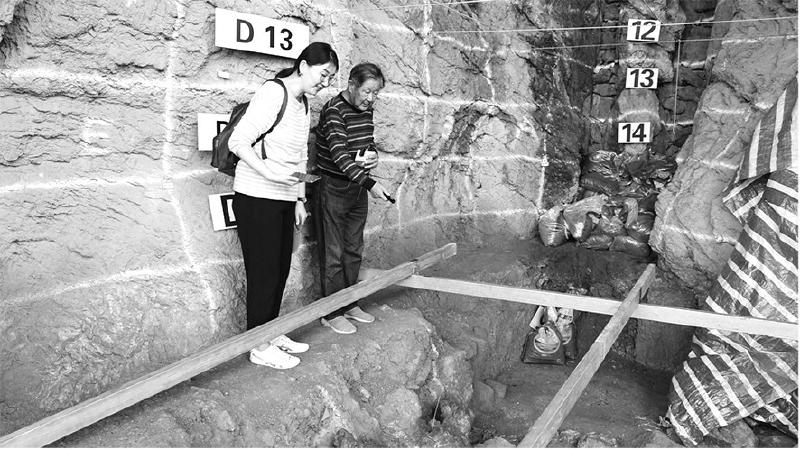

陶妍妍(左)在盛昌林的带领下参观人字洞遗址。

长江万里白如练,淮山数点青如淀。

安徽处于中华民族母亲河长江的下游。滚滚长江水自江西进入安徽,西起宿松小孤山,东抵马鞍山采石矶,流经安庆、池州、铜陵、芜湖、马鞍山共5市,在江淮大地蜿蜒416公里,故有“八百里皖江”之称。

因为长江,李白才在安徽留下《秋浦歌十七首》;因为长江,安徽有了五大淡水湖之一的巢湖;因为长江,芜湖成为四大米市;还是因为长江,桐城派文化才能影响文坛数百年。皖江文化作为长江文化的重要组成部分,先后形成了芜湖铁画、池州傩戏、桐城派、六尺巷、黄梅戏、芜湖米市等一批颇负盛名的特殊文化符号。

近日,《安徽日报》和《浙江日报》共同组成采访组,赴安徽省的安庆市、芜湖市、铜陵市等地,围绕长江地标、人文艺术、考古历史、非遗风物、古城村落等内容,进行实地采访调研与报道。我也跟随“文化中国行·长江之歌”采访组实地采访,进行了一场跨越时空的文化探访之旅。

《浙江日报》采访组沿长江顺流而下,我们在芜湖市会合。采访组第一站来到著名的人字洞遗址。遗址位于芜湖市繁昌区孙村镇癞痢山南坡,是目前欧亚地区发现的最早的旧石器时期早期文化遗址之一,也是目前亚欧大陆已知时代最早的古人类活动遗存,因其原始剖面酷似“人字形”而得名。

72岁的老人盛昌林在等候我们。盛老是土生土长的孙村镇长垅村人,世代定居在瘌痢山脚下,之前在水泥厂当厂医,对人字洞发掘考古工作很熟悉。他笑称自己是人字洞的“守门人”,日常不仅担负遗址公园的预约参观工作,还承担起人字洞陈列馆的讲解工作。作为知名“地导”,他说自己守护人字洞已经40年,考古学家换了好几波,这里发掘出很多古化石,专家们也说那些石器“很有人味”,但就是没发掘出一块古猿人的头盖骨化石,所以他给自己取网名“瘌痢祖古猿”,就是希望在有生之年能等到人字洞发掘考古工作的重大突破。

繁昌沿江,经济开发较早。这里的服装产业、食品产业、光伏产业都很发达。改革开放初期,矿业也一度红火。瘌痢山本建有水泥厂,因采石过程中发现了古生物化石,不得不停业,当时很多老百姓颇有怨言,盛老谈起往事时告诉我们:“我们不能只考虑自己这一代,保护和传承好历史文化遗产,是对历史负责任。”

文化的传承与保护需要有接续力,如何让母亲河永葆生机活力,需要更多年轻人加入其中。

繁昌窑被誉为中国清白瓷的摇篮,为保护好沿山而建的繁昌窑遗址,如今这里建有一座龙窑博物馆。在繁昌窑考古遗址公园,为我们做讲解的就是两位年轻的古陶瓷研究员。他们的讲解稍显稚嫩,繁昌区文物保护中心主任汪发志就在一旁逐一补充,看得出他对年轻人的栽培之意。他说,繁昌窑对专业人才还是很有吸引力的,文保中心这几年进了好几位名校高材生。

此次“文化中国行·长江之歌”系列采访报道,不仅沿途品读长江文化的古老韵味,也在深入挖掘长江文化新时代的鲜活内涵。几天采访下来最深刻的感受是,万古长江奔流,千载文脉不息,每个时代,都有新的长江之歌乐章在书写诞生。