画中抵达历史现场

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-03-22

自康熙皇帝开始,清王朝便有组织地召集宫廷画家,将王朝发生的一系列重大政治活动如祭祀、赐宴、婚庆等加以记录,留下了一批绘画,如《康熙南巡图》《康熙万寿盛典图》《耕织图》等,以宣扬王朝的丰功伟绩。到了乾隆朝,强盛国力的保证,皇帝本人的高度重视和个人喜好,在西洋画补益下中国画技法的日渐成熟,使得这种绘画大作、名作屡屡出现。在这样的情势之下,《乾隆南巡图》应运而生。

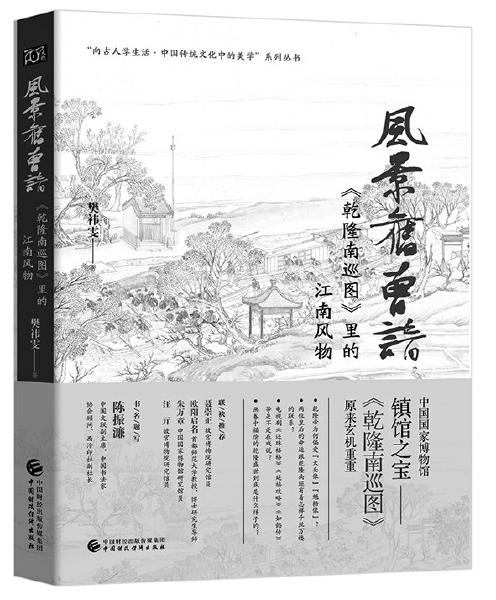

在中国国家博物馆副研究馆员樊祎雯创作的《风景旧曾谙:〈乾隆南巡图〉里的江南风物》(中国财政经济出版社)一书看来,《乾隆南巡图》由于文本性和艺术性兼具,把“历史真实”变成“历史图像”,堪称“乾隆南巡”这一真实历史事件的最佳代言人。在其诞生背后,清代康乾时期的经济、文化发展繁荣,国力强盛,为其铺垫了强大的时代背景。

在樊祎雯看来,以《乾隆南巡图》为代表的绘画,虽然一定程度上首先是为君王和政治服务的,但并不表示其艺术性就理所当然地位居政治性和叙事性之后。就技法而言,作者徐扬在《乾隆南巡图》创作中主要采用俯瞰视角和散点透视法构图,工笔与写实兼备,用色典雅,笔墨精湛,结合西洋绘画如焦点透视等技法。这与当时郎世宁等西方画家创立的“中西结合”的画风对清朝皇家画院的影响有密切的关系。《乾隆南巡图》既有中国传统院画的工整,又展现出很强的纪实性特征,是描绘当时社会生活风貌的写实佳作。

很明显,从《风景旧曾谙:〈乾隆南巡图〉里的江南风物》书名便可窥见乾隆对江南的钟爱,以及“移天缩地在君怀”的内因。因此,书中的“江南”,已不单指杭州、南京、苏州等地,还包括他搬移到北方皇家园林里的“仿制江南”,从而升格为一个横跨时空的“大江南”概念。通过《风景旧曾谙:〈乾隆南巡图〉里的江南风物》的导引,我们也可以抵达历史现场:乾隆几次来到江南,觉得眼前的风景“旧曾谙”,似乎是他的旧相识,是梦境中的理想花园,所以,他借助北京颐和园的再造苏堤,把“江南”搬回“家”,枕在耳畔、埋入心里。如果结合乾隆当年为杭州所写《三月朔日车驾至杭州驻跸之作》,更能体会其中心境:乾隆十六年(1751年)阳春三月,乾隆终于见到了他心心念念多年的杭州,尤其是平日只停留在各种画作里和他少年情怀里的湖山胜景映入眼帘,让他激动万分,便写下此诗。乾隆此诗中“人文旧地风犹朴”一句,也能足以道尽那种“旧曾谙”的恍若隔世之感:此地,仿佛我来过。