- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

书写几代航天人的接续奋斗

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-03-22

航天之父齐奥尔科夫斯基曾说:“地球是人类的摇篮,但是人类不能永远生活在摇篮里。”为了跳出地球摇篮,人类进行了不懈努力和探索。1961年苏联航天员加加林成为人类进入太空的第一人,1969年美国宇航员阿姆斯特朗成为人类踏上月球的第一人。自古以来,中国人就对广袤的天空有着无限的遐想,明朝时期的万户利用自制火箭捆绑在椅子上使自己飞天,被誉为“世界航天第一人”;1970年中国独立自主发射了第一颗人造地球卫星,建立了自己的航天工业体系,为中国人进入太空打下良好的工程技术基础。但是,真正意义上的中国载人航天工程起源于1992年,按照我国当时制定的“三步走”发展战略,第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间应用实验;第二步,突破航天员出舱活动技术、空间飞行器交会对接技术,发射空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题;第三步,建造空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。

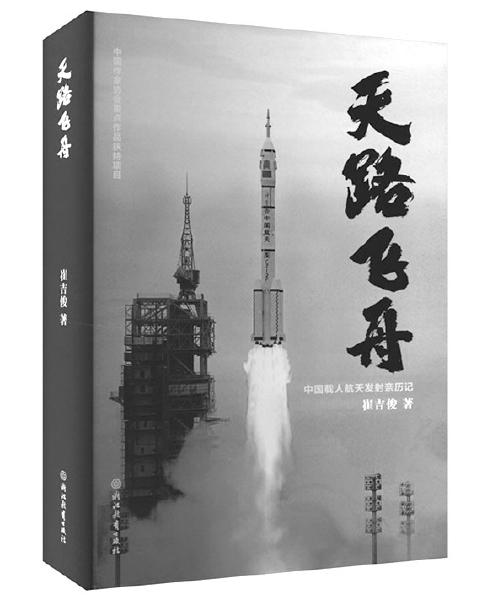

我有幸拜读了曾任中国载人航天工程发射场系统总指挥、酒泉卫星发射中心主任崔吉俊著的《天路飞舟》(浙江教育出版社)一书。这是一部内容丰富、思想深刻、饱含航天人情怀的纪实性文学作品,真实记录了作者亲历的从“神舟一号”到“神舟十号”飞船发射任务全过程,让读者对酒泉卫星发射中心的概况和我国载人航天工程第一步和第二步任务发射的实施过程有一个完整和全面的了解,并且提供了许多鲜为人知的幕后故事;让读者在感受每次载人航天成功发射喜悦的同时,可以更加全面地认识航天发射活动,更加深刻地体会中国航天人经历的艰辛和困难、坎坷和曲折、勇气和喜悦,领悟到一次次航天发射任务取得圆满成功的巨大付出,感受到中国航天事业在一次次挫折中快速发展的艰难路途。

《天路飞舟》紧扣载人航天工程飞船发射任务的主题,包括从无到有的队伍组建和专业人员训练,发射回收大型专项试验,飞船及火箭在发射场的总装、测试、联合试验,发射前的检查加注、发射后飞船取得的在轨成果等,梳理和描述了发射活动的方方面面。更加难能可贵的是,书中不仅仅叙述了飞船发射过程中的亲身经历,还使用通俗易懂的语言描述了大量专业技术事件,提供了许多在飞船发射任务中出现航天质量问题的真实案例,详细介绍了其中发生的工程技术事故及其处理过程,还有如质量管理意识、质量控制原则等工程管理经验总结,这些对于航天工程技术人员来说都是宝贵的财富,读后一定会受益匪浅,能够为开展后续航天工程及对年轻航天科技工作者提供非常好的借鉴教材,增强培养航天工程严谨工作作风的责任感和自觉性。

《天路飞舟》谱写了一曲奉献精神,几代航天人为了实现中华民族飞天梦想,开展了艰苦卓绝的接续奋斗,奉献了青春,奉献了汗水,奉献了智慧,也奉献了人生,将一张航天强国的蓝图绘到底,使得一座英雄的航天发射基地在荒无人烟的戈壁沙滩上拔地而起,取得了从“东方红一号”到载人航天飞船等航天发射任务一次次圆满成功的辉煌成就。《天路飞舟》谱写了一曲实干精神,一遍又一遍测试演练,关注每一个操作细节;一次又一次技术和管理归零,在挫折中加强对技术规律的认识,在失误中加深对规范管理的重视。全书贯穿了“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神,突出了独具特色的“热爱祖国,为国争光;攻坚克难,锐意创新;安全至上,可靠第一;同舟共济,团结协作;艰苦奋斗,默默奉献”的航天文化,谱写了一曲中国航天人的颂歌,激励着一代又一代中国航天人砥砺奋进、攀登航天科技高峰。

总之,《天路飞舟》是一本具有丰富价值、弘扬精神正气的书籍,无论是对想全面了解中国载人航天工程发展脉络及历史的人,是对想深入了解航天发射活动技术事件的人,还是对航天工程充满好奇和向往的年轻一代,都可以从本书中获取丰富的知识和精神激励。