- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

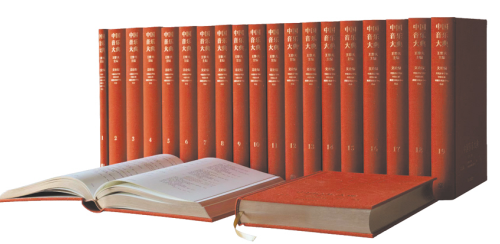

《中国音乐大典》:

集中展示中国乐派

来源:中国新闻出版广电报 时间:2022-04-22

□王黎光

《中国音乐大典》(人民音乐出版社)的编纂工作,是在中国音乐史学史层面上进行的一次深入且全面的普查。它梳理中国音乐历史文化脉络,制定严谨、科学、经典、规范的编纂原则与体例,以典、编、卷、册为序,将方方面面的内容分门别类,按卷入册,全方位地展现中国音乐的历史进程、发展现状与整体水平。《中国音乐大典》的编纂,对中国音乐学院在理论研究、表演实践、教学体系等方面的发展,有着不容替代的作用;更为重要的是,作为中国音乐话语体系建设的一部分,它对中国音乐的长远发展具有非常重要的承前启后意义。

《中国音乐大典》的编纂理念,可归结为“两句话”和“两个故事”。

所谓“两句话”,一句是“不忘本来,吸收外来,面向未来”;另一句是“古为今用,洋为中用”。

这两句话都涉及古与今、中与外的关系,但其所指不同。第一句为“中国乐派”建立坐标系的关系;第二句讲的是方法论,即建设“中国乐派”应如何利用不同来源的材料。历史发展到今天,这个坐标轴需立足于新时代的文化特征、文化发展趋势及文化自信,一方面尊重传统,继承文化精髓,一方面与西方音乐文化进行有效对话,取其所长,交流互鉴。

所谓“两个故事”,意在以小故事讲大道理,以此显现《中国音乐大典》的立意。

第一个故事是“司马光砸缸”。在“中国乐派”建设道路上,也面对一个类似“缸”的意象,那就是百余年来中国人对于中国音乐的思维定式。

20世纪上半叶引入西方音乐的过程中,并未对中西音乐的关系进行充分论证,因此留下了一些学理问题。在“缸”的桎梏仍然存在的前提下,最有效的方式,就是和司马光一样,打破这个“缸”,让水倾泻而出。也就是说,必须要打破西方思维体系的框架,把自己置身于中国的历史语境中,用中国的方法来研究中国的问题,才能真正透彻清晰地梳理出中国音乐的发展脉络。《中国音乐大典》的编纂,“中国乐派”的建设,也是“砸缸”式的理念变化,但这种“破”绝非“石头砸缸”式的简单粗暴的推翻与否定,它必然建立在扎实的资料收集与严谨的梳理论证之上。以“破”为最终目的,与《中国音乐大典》求全、求精、兼容并蓄的资料集成性质相互呼应、彼此支撑。

第二个故事是“孟母三迁”。这个故事与当下中国音乐创作、表演、教育与研究中常面对的问题,有所对应。一些现状,应该让作为作曲家、表演家与教育工作者的中国音乐人产生“孟母三迁”式的危机感,认真思考应该居于何处,才可以算是“真可以居吾子矣”的安稳。孟母被称赞为“善以渐化”,是因为她最终找到了合适的居处,可以对孩子加以正确的、有效的影响。而“邯郸学步”的故事则从反面说明,如果“迁”不得当,会面对怎样的结果。“邯郸学步”是一个放弃自身立足点与主体性,削足适履地学习与模仿,它的问题不在于“迁”的意愿与努力,而在于“迁”的出发点及过程中对“自我”本体的认知。这对于梳理中国音乐的理论话语体系非常具有警示性。《中国音乐大典》的编纂,即使以“全”为重要目的,也绝非“泛滥无归”的堆积材料。在编纂过程中,既不失去“迁”的意识,又不忽略“迁”的初衷,明确“总结中国文化土壤中生发出的音乐资料,勾勒中国音乐文化的精神内核”之工作目标,是《中国音乐大典》编纂过程中始终强调与贯彻的理念。

《中国音乐大典》最根本的编纂目的,是意图通过编纂一部大型的资料集成,以探索“中国乐派”的历史渊源、文化传承、艺术实践与理论依据。

《中国音乐大典》先期成果以“总目”形式显示,包含“文论”“图像”“乐谱”“音像”四编。“文论编”所收录的文章以学科为纲,分为音乐学学科理论、中国传统音乐理论・民族音乐学、音乐史学、音乐教育、作曲与分析、音乐科技、音乐美学、音乐表演、音乐评论、音乐杂谈、音乐社会学、音乐文献翻译、人物传记与访谈、会议综述十四大类。此分类是基于中国音乐文献现状、经过数轮音乐学者和专家们讨论而设定的,不仅体现了中国音乐文献所论及和包含的内容与范畴,也体现了学者们对中国音乐文献的认识。

(本文为《中国音乐大典》序言节选)