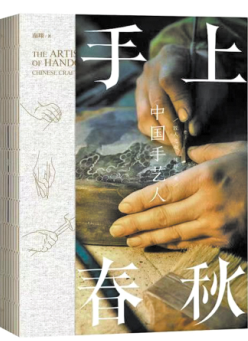

《手上春秋》:

记录手艺背后有温度的人生

来源:中国新闻出版广电报 时间:2020-01-09

□朱雅琳

江西教育出版社

《手上春秋》是作家南翔的非虚构作品,他历经两年半的时间,由东向西,由南至北,深入细致地采访了多名手工艺人,这本书讲述的就是这些人真实的人生故事。

作者南翔这样介绍书名的由来――传人的技艺在手上,经历映春秋。

书的开篇,讲的是木匠文叔的故事,文叔在家中收藏了上百件木器农具,愿望是在有生之年筹建一家农具博物馆。与此同时,在新疆的弓箭传人伊春光,也在通过制作弓箭,回望锡伯族文化里的尚武精神。然而在现代化进程中,弓箭技艺逐渐不再流传,锡伯族的孩子们也不再向往草原……

我想“手上春秋”之“春秋”,也正来源于此,手工艺品凝聚四时之光阴流传下来,其中蕴含着手艺人所最珍视的情感和回忆,不论是农耕文明的农具,还是游牧文明的弓箭,这些器物正是我们文化中的一部分。

提起手艺人,就不得不说“工匠精神”。传统工艺极尽人力、物力之纷繁,而手艺人不敢稍有懈怠。在这本书里,我认为最好看的部分,也正是这些手艺人切磋技艺、雕琢成品的过程。深深体会技艺之不易的同时,更被手艺人的坚持打动。

每个手艺人都有做事的风格,都默默地蕴含在这些毫不起眼的工艺流程中,正如作者在书中所说:“如盐入水,消弭于无形,却是力与美的钩沉、纽结与提升。”《手上春秋》提供了一个微距观察中国手艺人的机会,读后会发现,除了敬业、精益、专注等传统工匠精神的品质内涵外,中国的手艺人还为“工匠精神”赋予新义:勤勉、担当、睿智、凝聚、慈悲……

《手上春秋》打破了手艺的外壳,道出中国手艺人不屈不挠的个人抗争史,其经历背后折射的是社会巨变。纵观书里传人的故事,他们无一不从贫乏的年代走来,起初是为了谋一份饭碗选择了职业,后来却将手上的技艺发扬光大,也成就了自己的人生。

“所有的特写都是史诗。”(美国学者托马斯・亚历克斯・蒂松)非虚构写作强调细节,坚守故事性,用摇曳多变的丰富叙述丰富了文学的表现力。正如作者在文中写道:“大的时代背景固然有相通的荣辱,分散到不同的个体,亦有不同个体内在的不一样的悲欣。”我认为这也是《手上春秋》的价值所在。

从这本写手艺人故事的书里,我们可以看到更宽广的精神世界:它通过传统手艺写出了中国传统文化里蕴藏的智慧和审美,它也通过刻画手艺人展现出中国工匠的独特气质,更重要的是,它抓住深刻的社会巨变,讲述了普通中国人富有积极意义的人生故事。