- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

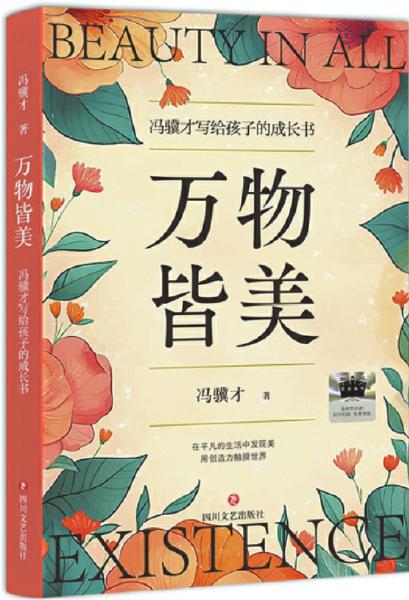

《万物皆美》:

以美育心 再造名家经典童书系列

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-10-13

冯骥才 著

四川文艺出版社

2024年的夏天,我接到一个特殊的任务——为我社畅销书《万物生灵:冯骥才给孩子的散文》打造系列续作。彼时,冯静社长刚从天津大学冯骥才文学艺术研究院拜访归来,带着满腔热情与一个灵光一闪的书名:“下本书不如就叫《万物皆美》吧。”那一刻,院落里斑驳的光影、拂面的微风,仿佛都成了这个书名最美的注脚。于是,我作为四川文艺出版社的一名年轻编辑,开始了与《万物皆美:冯骥才写给孩子的成长书》相伴的旅程。这也是我职业生涯中独立责编的第一本本版书。

策划之初,我们怀揣着一个朴素的愿望:将冯骥才先生深厚的美育理念,化作孩子们能够读懂、爱读的文字。冯骥才不仅是文学家,更是一位文化学者和画家,他的文字兼具文学之美与画面之韵,我们希望借此系列,持续为孩子们提供审美启蒙和心灵滋养。

然而,理想的丰满与现实的骨感很快显现,经典再造之路并非坦途。在最初的3个月时间里,我和团队成员频繁出入四川省图书馆,更是为项目采购了数十本冯骥才先生的散文集。我们沉浸在冯骥才的文字海洋中,试图打捞最闪光的珍珠。一篇篇选文、一版版框架、一个个书名……我们提出了10多个策划方案,却一次次被退回。那时,迷茫与压力如影随形,我们甚至开始怀疑:究竟怎样的编排,才能真正走进孩子的内心?

转机出现在一次次头脑风暴之后。我逐渐意识到,与其追逐外在的形式创新,不如回归内容本身的力量。冯骥才的文字自有其光辉,我需要做的,是找到最适合孩子的逻辑线索。兜兜转转,最终又回到了最初的名字——“万物皆美”。它简洁、明亮,如同一句亲切的呼唤,邀请孩子打开发现美的眼睛。

方案定稿只是起点。在三审三校的过程中,我收到了来自资深编审老师的细致指点,更有幸得到冯骥才先生的建议。篇目的顺序、选文的内容、章节的名称,无一不经过反复推敲。最终,我确立了全书的5章结构:从“萌芽”启发生命思考,到“成长”回望故乡之美,再到“探索”世界诗意、“思考”艺术真谛,最后“发现”民族文化的多元之美。这5个篇章,宛如为孩子们打开的5扇窗,伴随他们思想和审美的成长,由近及远、由具象至抽象,一步步拓宽认知与情感的边界。

本书的亮点颇多:精选冯骥才先生45篇经典散文,涵盖生命、故乡、艺术等多维主题;多篇文章入选中小学语文教材,兼具文学性与教育性;语言优美生动,充满画面感,是孩子美育启蒙的优秀读本。最终,由美编精心设计的封面,更是为这本书增添了视觉上的美感,与内容相得益彰。

编辑工作不仅是案头功夫,更需具备编发一体化的思维。在发稿之前,我便主动与发行部门的同事多次沟通,探讨后续的销售与营销计划。记得一个平凡的下午,我突然接到任务,要求立即准备产品介绍PPT,投递“百班千人”暑期推荐书单。那时许多材料尚未齐备,时间紧迫,但我深知机会稍纵即逝。在那个“兵荒马乱”的下午,我借助AI工具生成了封面草图,赶制出第一版PPT。尽管匆忙,却饱含我们对这本书的期待与信心。

惊喜在几个月后传来——《万物皆美》成功入选“全国百班千人读写计划2025年小学生暑期分年级阅读推荐书目”及“2025年四川省少先队阅读大赛推荐书目”!这份认可,不仅是对图书内容的肯定,也是对编辑团队无数个日夜努力的最好回报。

2025年暑假,这本书正式上市。第一个月销量便突破万册,获得200多个新媒体账号的推荐,并且在成都、重庆等地举办了多场名师分享会。看到孩子们手捧书本、眼中闪光的那一刻,我深感一切付出都是值得的。

《万物皆美》的出版历程,见证着我作为编辑的成长历程。它让我体会到,编辑不仅要打磨文字,更要传递理念、引发共鸣。此书也加深了我对名家经典童书系列化运作的理解。感谢冯骥才先生的信任、团队的支持和小读者的喜爱。愿这本书继续陪伴孩子们,走向更丰盈、辽阔的精神世界。