- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

探索百年文学的价值追求

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-12

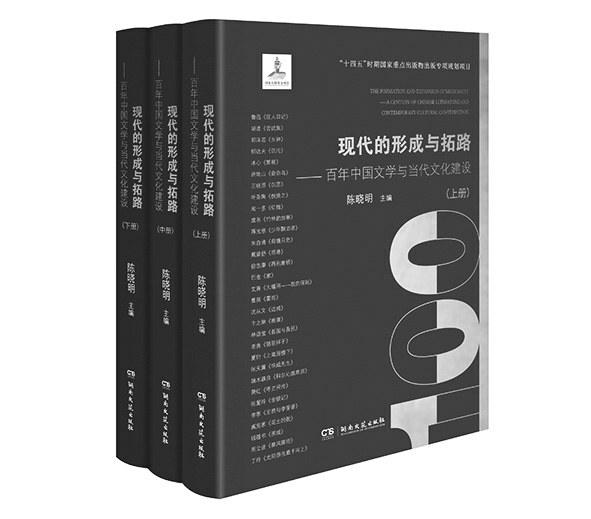

陈晓明教授主编的《现代的形成与拓路——百年中国文学与当代文化建设》(湖南文艺出版社),以百余万字的篇幅,聚焦一个宏阔的论题:百年中国文学,而旨归则在探讨百年中国文学在当代文化建设中的意义。

“某种意义上,百年中国文学是写现代中国这部大书,他们在大地上写,是用心、用生命和血泪在写。”百年的中国历史波澜壮阔,百年中国文学是中华民族筚路蓝缕、艰苦奋斗的历史记录,同时也是中国人民精神求索和价值追求的集中呈现。该书将其集中投射到当代文化建设这一深具现实意义的核心命题,既是再度激活与阐发百年中国文学的当代价值,也是为当代文化建设寻找可供参照的坐标,发掘可资参考的传统与资源。该书将百年中国文学的精神价值归结为六个面向,以此作为研究方向,也形成了基本框架,即传统的面向、世界性的面向、大众化的面向、伦理的面向、民间的面向、新媒体的面向。在每个面向之下,又分而论之。

围绕着六个面向,该书的论述每每周密而深入,观点透辟而有穿透力,却不偏废于一端。如在对百年中国文学世界性的面向的阐述中,通过多个视野的观照,清晰地梳理呈现出中国文学在“请进来”和“走出去”,在吸收西方文学与文化成就、保持本民族传统之间的文学探索与文化价值建构。又如“新媒体的面向”一编认为,新媒体的兴起既对文学的存在与功用提出了严峻挑战,同时文学也寄身于新媒体文化中。故而,该书在听觉艺术、当代影视创作、网络叙事等新媒体文化中,还原文学所提供的原创资源,但另一方面也直面新媒体的文学叙事危机,同时,对视听文明可能带来的新的感知世界的方式与新美学抱以期待。

该书在六个面向中辩证地思考了三组关系,即现代与传统、精英与大众、文化与文明。在编者看来,百年中国内在的最根本的特质与要素是“现代”——只有“现代”使这100年独立成史,独立于世,成就自己。现代的观念如何通过文学赋形,又以文学的方式推而广之并深入人心,进而推动中国社会的现代转型,是该书论述的核心,也是六个面向的根本。而传统也正是在与现代的对照中焕发新意。对传统的面向的讨论显示了充分的理论自觉。该书特别强调了“人民性”观念贯穿于百年文学,尤其是社会主义文化与文学之中。“文学的人民性、民间性说到底也是新文学的伦理价值取向,当然也是文学面向现代开启的最重要的伦理性。”因而在大众化的面向、民间的面向、伦理的面向和新媒体的面向的讨论中,始终贯穿着“人民性”价值观念。而对文化与文明这一组关系的论述,构成了最富理论洞见的部分。编者仔细辨析了西方文学和中国文学之间的内在根本差异,从而也使该书对世界性的面向、新媒体/后文明的面向的讨论具有了深度眼光。