- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

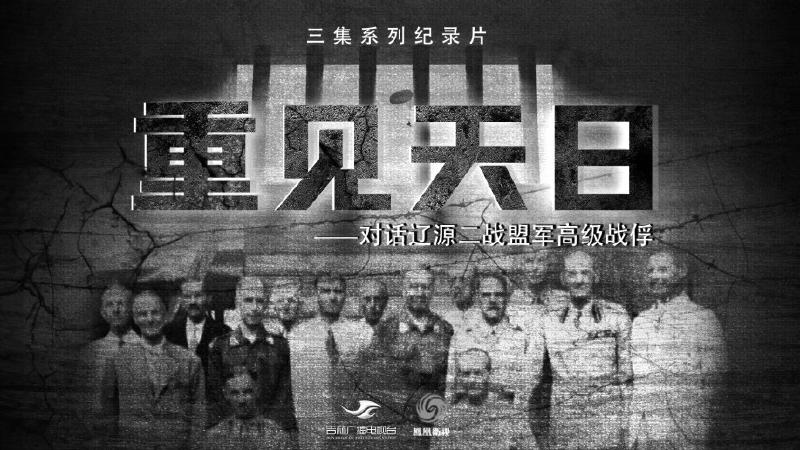

《重见天日》

在历史尘埃中 寻找和平回响

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-08-27

当站在辽源战俘营旧址营房内凝望窗外,将军们80年前种下的榆树,此时宛如巨大的绿色屏障,风吹过时,抖落一地闪烁不定的碧色涟漪。仿佛时间已用最柔软的方式,抚平了大地所有的创伤。

辽源战俘营——这个曾被日军列为“极密”、连战俘们都不知道身处何地的坐标,如同一个被从地图上抠掉的墨点,险些消失在历史的长河里。纪录片《重见天日——对话辽源二战盟军高级战俘》(以下简称《重见天日》)采用“战俘日记”与“后人寻访”双线结构,将这段曾被刻意掩埋的历史,用影像记录一场跨越时空、国界与历史伤痛的集体追忆与深刻对话。

1945年,日军撤退时销毁了这里绝大部分档案,以掩盖虐待战俘的罪行,也试图抹去他们战略转移、挟持盟军最高级别战俘以作“人盾”的秘密图谋。这是一个被时间与刻意掩盖双重封存的伤痛角落。

作为导演,初次接触这一独特选题时,就意识到这个“故事”很特殊。它并非英雄叙事,投降被俘的历史往往是边缘化的,而且将军们的遭遇无法与南京大屠杀、731部队活体实验等针对中国平民的极端暴行类比,这也是这段历史真相一直被掩埋的原因之一。这段发生在中国东北战俘营的历史确实没有主战场的“热血”,但在我看来,呈现这段历史的意义远超补充历史空白,它如同在宏大的战争浮雕上,凿刻一道通往人性深处、跨越国界隔阂、直抵战争核心黑暗的秘密通道。

辽源战俘营研究小组曾远赴美、英、日、荷寻访。从美国将军府邸的书房到荷兰档案馆的库房,从大英博物馆的资料室到日本研究学者的办公室,散落在世界各地的记忆碎片终于被拼接在一起。如今当我们手握历尽磨难才得以重见天日的将军回忆录,当设备间播放出穿越了80多年的将军颤抖的录音,当幸存者的后人回忆着父辈祖辈的屈辱与坚忍,这些来自不同国度、不同视角、不同载体的信息终于跨越时空,与我们进行对话。

寻找真相,不仅是为了还原一段中国土地上的盟军战俘史,更是还原人类在极端暴力下的共同苦难史,以及其中闪耀的人性微光。

主流战争叙事偏爱凯歌与壮烈牺牲,而战俘——尤其是被公开宣传为“耻辱性投降”(如新加坡沦陷)的高级将领,往往有意无意地被边缘化。拍摄他们,意味着主动打破关于战争“非胜即败”“非英雄即叛徒”的简化滤镜。辽源战俘营内的将军们代表着战场失利的另一方,他们如何在极端屈辱、饥饿、绝望中坚守信仰和希望,这揭示了尊严并非胜利者的专利,它展现的是战争对个体精神摧残的另一种极致形态。

温莱特、珀西瓦尔等人并非普通士兵,他们是东南亚战场上的最高级别将领。当他们被剥夺尊严、遭受生理和心理上的摧残时,展现出来的真相是,在战争的碾压下,军衔、国籍、身份皆如尘土,人性在极端环境下平等地承受煎熬。日军暴行的体系化、对人性的泯灭,无差别地施于所有被其控制的人群,这就是法西斯的本质。

这是一座联通东西方的“记忆桥梁”。对于西方观众而言,太平洋战争的盟军视角是他们理解二战的一个维度。辽源战俘营的秘密关押,尤其是被俘将军们的故事是一个“抓手”和“切入点”,能有效吸引他们关注这段历史。当他们深刻理解了在辽源发生的事情,就更容易理解为何日军的暴行在中国战场会以更广泛、更残酷的形式发生,这有助于在国际语境中更全面地揭露日军在亚洲的战争犯罪。

片中强化了中国人民在这段历史中的双重角色:“受害者—援助者”。观众从片中可以看到,这些战俘是在中国的土地上被囚禁和虐待,但获救的关键时刻,也离不开中国当地百姓和政府组织的无私帮助。

这是一次跨越时空、跨越国界、跨越文化视角的表达。在中外人士、专家学者和幸存者后人的合力帮助下,这段曾被刻意掩埋的历史得以重见天日。特别是今年已78岁高龄的日本自由媒体人西里扶甬子女士,她曾经为英国广播公司(BBC)、美国有线电视新闻网(CNN)等国际主流媒体工作,参与揭露日军暴行的纪录片制作,所以通过她可以了解关于战争记忆研究的核心文献,采访到国际上研究二战历史的专家,她为片子提供了很多线索。作为一个日本人,她代表了一种直面历史、勇于反省的理性力量。在接受我们采访时,她说了这样一段话:“年轻人没有经历过战争,不知道战争的残酷。经历过战争的人逐渐离世,即便有战争的证言,人们也会逐渐漠视它。所以我们这一代人,必须向下一代人传达这些,必须传达真相。”

苦难不应被遗忘,珍爱和平是我们永远要去传达的主题。我们怀着最深切的敬畏来制作这部纪录片,将“不应被遗忘”的故事郑重地交还给世界。真相,只有在开放、多元的探寻中才能坚实确立;历史的重量,需要全人类共同承担。在全球局势依然复杂的今天,在战争的幽灵从未真正远去的当下,《重见天日》不仅是对过去的凝视,更是向世界发出的深切呼唤:勿忘历史,珍视人性,守护和平。

(作者系《重见天日——对话辽源二战盟军高级战俘》总导演)