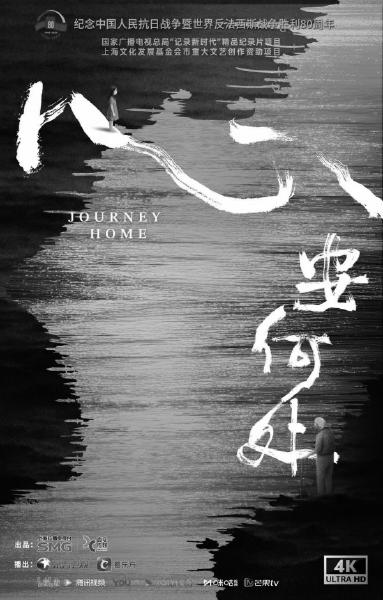

《心安何处》

“理解”是拍摄时最艰难的部分之一

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-08-27

拍摄日本遗孤这个题材,最好的时间是40年前,这是我们在纪录片策划阶段就意识到的问题。上世纪80年代,正是日本遗孤访日寻亲的高潮,中国的养父母还健在,遗孤们也面临着人生最重要的选择。对于纪录片来说,那是故事最丰富饱满的阶段,可惜我没有赶上,只能看着前辈们的作品感叹。于是我们退而求其次,趁现在还有少数的遗孤健在,留存他们的口述并记录下他们的生活状态。

作为一个东北人,我对日本遗孤这个概念并不陌生。小时候听长辈说过,厂里有一位姓董的爷爷就是日本人,是战争时留在中国的。为了更深入了解这个群体,我们在拍摄前搜罗了一堆书籍,请教了一圈专家,摩拳擦掌去寻找拍摄对象的时候又碰到了难题。由于90%以上的遗孤后来都回到了日本,所以在中国寻访日本遗孤非常困难,少数能联系到的遗孤又因为身体等各种原因不愿接受采访。最终,我们只拍摄到一位生活在辽宁的日本遗孤董利峰。后来我们又通过民间团体联系到好几位在日本的遗孤,他们分散在日本各个地方,年纪最小的80岁,最大的87岁。

这一次拍摄《心安何处》,我们没有用宏大的视角,而是选择小人物的故事,并回归传统纪录片的拍摄手法,用长镜头的跟拍和隐忍克制的表达。无论是前期拍摄还是后期制作,我们把自己的存在感降低,只想展现这些遗孤老人当下最真实的生活状态,让他们成为片子的主角。为了保持这种风格的统一,我们也没有使用专家或者相关人士的采访,把思考的空间留给观众。片中的旁白尽量减少,可能唯一的情感流露是在片子的结尾,对着樱花飘落的镜头写下“花开花落,一生便这样过去了”。如同一声叹息。在配音时,何婕老师试了好几种表达方式,最终我们觉得,淡一点也是一种味道。

从今年4月到6月,我们辗转中国哈尔滨、牡丹江、长春、沈阳、凌源和日本东京、埼玉、名古屋、熊本、大阪等多地拍摄,共采访15位日本遗孤,最后选取了其中的6位遗孤和1位遗孤二代的故事在纪录片中呈现,留下超200小时的超高清纪实影像,遗憾的是很多故事还未完待续。非常感谢所有出现在片子中和为片子提供帮助的人们,特别是那些遗孤老人的坦诚相待。每一次流泪都触动人心,也让我感到非常幸运能够跟拍摄对象共度一段人生,留下难忘的回忆。

我记得,在去牡丹江的高铁上,听81岁的池田澄江会长讲她曲折离奇的人生故事,池田老师拉着我的手说,不论遇到多大的困难都不要放弃,我眼泪差点流下来;我记得,在辽西小城凌源的江边,陪着83岁的董利峰奶奶和范爷爷散步,他们连背影都是幸福的味道;我记得,85岁的松田桂子奶奶爱唱歌,虽然她的人生充满了苦难,但唱起歌的那一瞬间眼里有了光彩;我记得,请80岁书法家木村成彦老师为我们题写片名时,他若有所思地说“心安何处,何处心安,好名字啊”……每一位日本遗孤的故事都令人唏嘘不已,我从一个个小瞬间去了解他们,也记住了他们。

这一次拍摄纪录片《心安何处》,我更深切地感受到“理解”是拍摄纪录片最艰难的部分之一,理解之后才有表达。面对另外一个生命,我诚惶诚恐,因为那些没有说出口的部分往往比说出来的还要重要。我想看这部片子的人不一定要哭泣流泪,更希望大家能保留一份理性思考,对战争、对亲情、对人生有所感悟。因为对于走到人生暮年的日本遗孤来说,生命中最激烈的部分已经过去,历经岁月沉淀下来的记忆和表达更加纯粹,他们是生命的主角,我们有幸窥见。

(作者系《心安何处》总导演)