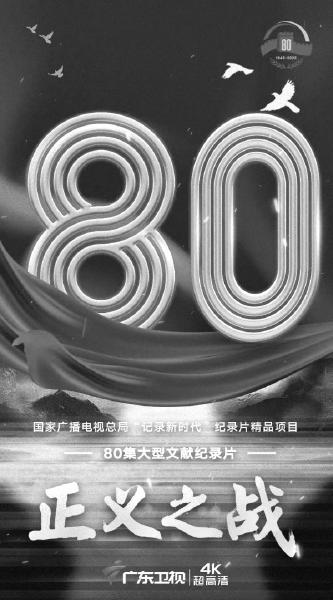

《正义之战》

以今日之镜头,显影昨日之真

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-08-27

回望《大抗战》,那是我们用影像书写的一部民族记忆长卷,它为历史立碑,也为未来留声。但历史的叙述从来不是一成不变的,它随着时代发展而不断被重读、被深化。那么,如何在时代洪流中,以纪录片为媒介,让历史与现实、过去与未来产生新的共鸣?带着这样的思考与使命,我们踏上了新的征途。《正义之战》正是制作团队在10年沉淀的基础上,再次推开了历史之门。

随着世界格局深刻变化,历史研究不断深入,纪录片技术日新月异,我们深知,必须站在新的历史高度,以更广阔的视野、更深入的思考、更创新的表达,才能打造出一部与时代同频共振的精品力作。为还原历史真相,提升纪录片的国际视野和学术价值,《正义之战》制作团队专程奔赴日本、俄罗斯、美国及欧洲多地探访,收获大量珍贵历史照片及视频素材。这些跨越国界的心血征集,使得散落世界各地的历史碎片被重新拼凑完整。

2024年4月,摄制组在日本东京发现了一份1928年2月在日本政府内部流传着的,被标记为“极密”的意见书。这份意见书提出,要将中国东北丰富的矿山、森林、土地等资源为日本所用,并提出了具体的侵略方案:设法把中国东北的行政权从中国本土分离出来,制造一个所谓的“独立国家”,将统治权委托给日本政府。这是日本右翼的建言书,也是日本侵华的路线图。

制作团队走进联合国官方档案库,面对那些泛黄却依然清晰的珍贵档案,仿佛与尘封的历史瞬间隔空对话。这些文献静静地安放在档案库中,记录着世界格局转折的印记,也见证着中国抗战的血火征程。历经多年跨国探寻积累,海量新获素材被融入《正义之战》,《正义之战》也为铭记抗战胜利80周年呈交了一部史料更丰沛、视野更广阔的全新史诗佳作。

从九一八事变拉开 14年浴血奋战的序幕,到西安事变促成全民族抗战统一战线;从《论持久战》的战略智慧,到百团大战的千里破袭;从中国远征军异域鏖战,到开罗会议确立四大国地位……《正义之战》以“中国战场”为核心坐标,辐射全球反法西斯战争的壮阔版图。以二次大战珍贵影像资料为主要表现结构形式,结合现场录制拍摄,厘析历史,再现真实,完整再现中国全民族抗战暨世界反法西斯战争的全过程,详细解读前因后果,客观评述政治、军事、经济、民生、文化、外交、人物等领域细节,拨开历史迷雾,还原历史真相。从宏观上讲述历史,从微观上分析历史。

《正义之战》以历史事件与人物为桥梁,挖掘其对当代社会的启示意义,打破时空界限,构建历史反思与当下价值的关联;依托珍贵档案、文献及影像,通过多维度交叉考证,构建权威历史叙事;打破传统编年体“以时间线为核心”的框架,采用“以事带人,以人叙事”的网状结构。

《正义之战》以单集独立叙事为“点”,多集串联形成历史脉络之“线”,最终构建全景式历史图景之“面”,实现微观故事与宏观叙事的统一。规避传统编年体流水账式叙事,通过“碎片化表达、系统性关联”适配新媒体时代观众观看习惯,既降低认知门槛,又保留历史深度。通过“历史真实、情感共鸣、价值认同”的传导链条,实现“让历史照亮未来”的深层目标。

当镜头掠过日本宣布无条件投降的瞬间,定格解放区战场全面反攻的胜利旗帜,《正义之战》深刻诠释了中华民族历经14年浴血奋战,从屈辱走向胜利的伟大精神涅槃的历程。每一帧画面,都是对历史的叩问;每一段往事,都是对和平的呼唤。

《正义之战》以史诗级叙事,深刻诠释中华民族从屈辱到胜利的精神觉醒。紧扣中国全民族抗战与世界反法西斯战争的关系,紧扣中国全民族抗战在世界反法西斯战争中的重要贡献,展示中国人民“天下兴亡,匹夫有责”的爱国情怀,讲清楚中国全民族抗战过程中的灾难史、奋斗史、胜利史。《正义之战》不仅是一部历史长卷,更是一堂面向未来的公开课——它告诫世人:历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。

(作者系《正义之战》总编导)