- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

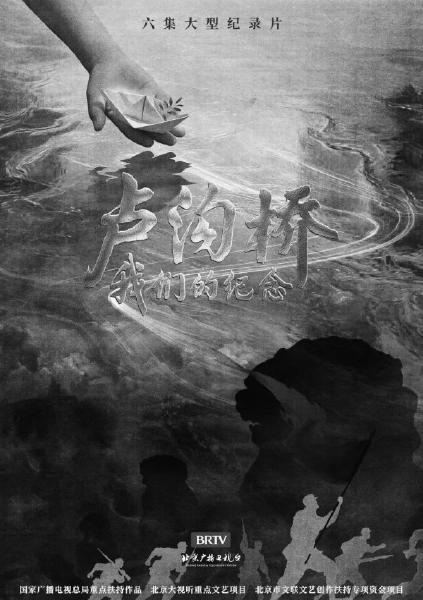

《卢沟桥:我们的纪念》

用数字铭刻记忆,看见精神的重量

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-08-27

作为国内唯一一部可以拍摄中国人民抗日战争纪念馆主题展览的纪录片,《卢沟桥:我们的纪念》以抗战馆的改扩建工程为线索,以卢沟桥为记忆原点,通过“一件文物、一个故事、一段历史”的结构,将历史场景与当代展陈紧密相连。不仅生动展现了中国共产党在全民族抗战中的中流砥柱作用,更深刻昭示了正义必胜、和平必胜、人民必胜的伟大真理。

这部作品的创作历程,可以用几个数字来概括。

第一个数字:104。104天,这是我们从接到任务到成片播出的时间。这听起来像是一个不可能完成的任务。4月,在北京狂风大作的那一天,我们走进了抗战馆。罗存康馆长对我们说,他们9个月以来几乎没有休息过一天,包括春节。也就是从那一天起,6位导演带领的拍摄团队,就没有停下过脚步,这不是一份工作,而是一份必须投入的热爱与信仰。

第二个数字:34。34座城市,是我们的拍摄版图。我们从卢沟桥出发,但我们的脚步并没有止步于此。为了追寻一段记忆、拍摄一位亲历者,我们的团队辗转了34座城市,采访拍摄了48位亲历者和文物捐赠者的故事。有的导演4月底离家,直到6月才返回北京。在吉林的考古基地,我们追寻杨靖宇将军的足迹;在山西左权县,我们跟随将军后人将一盆兰花献于墓前;在武汉,我们通过AI技术让英雄陈怀民“重返”以他命名的陈怀民路……这些看似分散的点位,最终通过文物与记忆的线索,串联成了一幅波澜壮阔而又细致入微的民族抗战图景。

第三个数字:110。这是我们所拍摄的最年长的抗战老兵的年龄,而最年轻的也已经102岁。这意味着每一次采访,都可能是最后一次。开国少将、平型关战役的亲历者王扶之,今年已经102岁。我们等了两个月,写了无数版本的策划方案,最终老将军的家人答应给我们半小时的拍摄时间。不到最后一秒,我们绝不放弃任何一个采访机会。110岁的任世朝老人,每年都为没有后代的战友烧纸祭奠,他说:“牺牲的战友太多了,没人会记得了,但是我记得。”我们是在与时间赛跑,进行一场抢救式的记录。因为我们再快的脚步,也追不上他们离去的背影。

第四个数字:3000。在抗战馆,我们面对的是3000多件沉默的文物。我们的核心使命,就是让文物说话。经过多次策划,我们为每一件文物都制定了专属的拍摄方案,即“一文物一方案”。比如,抗战馆内有一张首次展出的革命烈士沈忠明的证明书。为了独家追踪这个故事,我们在安徽五河县见到了94岁的沈树敏老人,他是沈忠明烈士的小儿子。老人家从来没有见过父亲,为此,我们邀请了模拟画像专家为沈忠明烈士画像,当94岁的老人第一次“见”到了在七七事变中牺牲的、32岁的父亲时,眼神里是无法形容的思念与情感。在这部纪录片里,文物不再是玻璃展柜里的展品,而是通往历史深处最真实的隧道。

第五个数字:19亿。19亿是纪录片相关话题在全网的阅读量。好的内容更需要被看见。我们不是在做一部传统的电视纪录片,我们在进行一场全媒体传播的探索。其中,点赞量10万+的爆款短视频有22条;单条视频最高点赞量91.3万;我们运用AI技术让英烈“重返”人间,全网阅读量4991万;微博话题#卢沟桥我们的纪念#阅读量高达10.6亿。历史,就这样通过新的语言,击中了今天年轻人的心。

对于导演团队而言,这些数字看上去是冰冷的,但数字背后的每一个故事,都是滚烫的。104天,是我们的拼搏;34城,是我们的追寻;110岁,是他们的坚守;3000多件文物,是历史的证言;19亿阅读量,是时代的回响!

最终,这些数字都汇聚成一个词——重量。这是一个民族精神的重量,也是落在我们肩上、必须传承下去的重量。

(作者系《卢沟桥:我们的纪念》总导演)