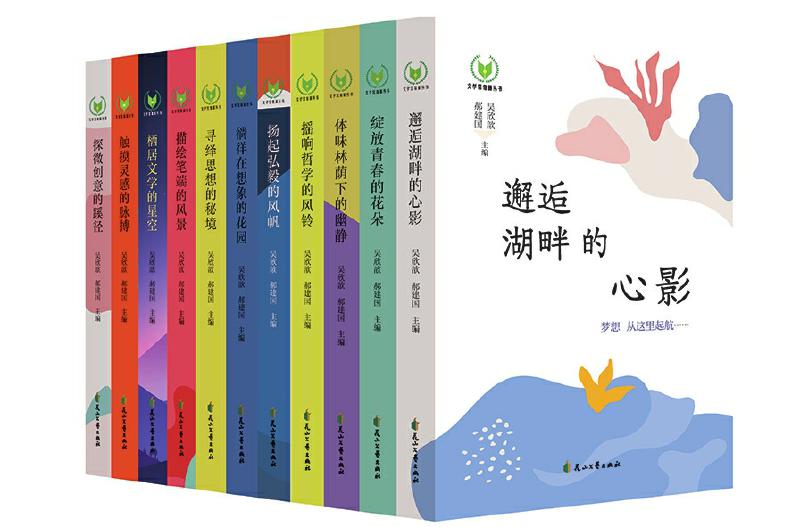

“文学常青藤”系列丛书

引领更多学校、更多师生创意表达

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-07-23

“文学常青藤”系列丛书(花山文艺出版社)是花山文艺出版社社长、总编辑郝建国和我共同担任主编的一套丛书。2022年春节,郝建国打来电话,商量共同策划一套中学生“创意写作”丛书。当时,我正在反思应试作文的正面作用和负面影响,确定了样本校,想做一点儿“破局”的教学实践,目标是使学生在学会写作的一般规则的同时又能够自由表达。恰逢其时、恰逢其人、恰逢其事,一次通话就确定了合作意向、基本方向、大致的工作进程,很是痛快。

但我不想用“创意写作”的概念,因为创意写作是一个成熟的学科,有专门化的人才培养方案,而中学课程方案中没有设置这一学科。据我了解,目前全国有20所左右的高校招收创意写作专业硕士,课程内容涵盖小说写作、诗歌写作、媒体写作、传记写作等多种文体类型,有明确的培养目标和教学方法。虽然有些中学开设了创意写作的校本课程,但我的目的不在于推广这门课程。我主张用创意写作的学科知识指导中学写作教学的变革,在概念上使用课程文件用语——创意表达。这一想法得到了花山社的支持。

在我看来,所有的写作对学生而言都是创意表达,都需要借助生活经历、语言经验、知识积累、思维能力,把想法变成实际存在的文字,即便是严苛的学术写作,也能够体现出学生的个性特点。对于成长中的学生来说,写作除了具有学习功能、交际功能、研究功能,还有重要的心理建设功能。写作的内核是面对真实的自己,面对真实的情感体验,用文字表达的时间是学生认真面对自己的时间,如果能够自由地表达出自己的想法,就能够很大程度上实现心理重建。

对于中学生的创意表达,我有三点想法。

第一,放松写作体裁限制,用自己的方式记录看到的社会生活,表达真实的情感体验。中学写作教学存在为体裁找内容的现实问题,学生非常熟悉记叙文、议论文的套路,习惯按照既定体裁框架填充写作内容,这是违反创作规律的。合理的状态是,学生有见识、有感悟,有表达的目的和对象,为了实现目的寻找合适的表达方式。体裁可以自由选择,甚至可以自由创造,我们要鼓励学生为自己的内容找到合适的形式。

第二,拓展写作内容边界,在广阔的社会生活中发现写作的内容,探索写作的价值。美国非虚构作家盖伊·特立斯的作品集《被仰望与被遗忘的》,从微观层面记录了纽约的城市风貌,关注各种人和他们背后的故事:俱乐部门口的擦鞋匠、高级公寓的门卫、公交车司机、大厦清洁工、建筑工人等。我们要鼓励学生写他们熟悉的、他们经历的、他们知道的,鼓励他们写出自己眼中的世界图景。

第三,重构写作指导模式,建立师生协作的创作团队,形成完善的创作流程。中学写作教学习惯“写前指导”和“写后指导”,写作过程中的指导尚未受到充分关注。学生的初步想法,很多时候是“灵光乍现”,教师要有一套办法组织学生分析原始创意,征集延伸性的内容与想法,整合收集到的信息,帮助学生完成创意的修改、发展,有序完成从创意到作品的实践过程。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》设置了“文学阅读与创意表达”任务群,《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》设置了“文学阅读与写作”任务群,对学生使用书面语、发展创造力提出了明确的要求。本套书选择的学校大多为区域名校,学生的创作和教师的指导体现出落实课程文件要求的原则与策略,期待能够引领更多学校、更多师生的创意表达。需要说明的是,这些学校的师生不仅重视创意表达,而且极为重视语言运用的规范,他们热爱国家通用语言文字,热爱中华文化,对中华文化的生命力有坚定的信心,他们的创作在弘扬中华优秀传统文化方面,也作出了良好的示范。