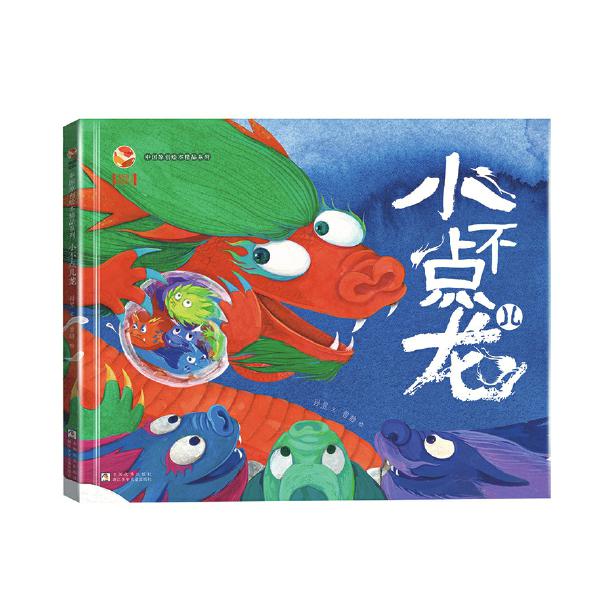

《小不点儿龙》

传统文化与童年成长的诗意共鸣

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-07-23

每个孩子的书架上,都该有这样一本绘本:它让古老的故事活起来,让小小的勇气亮起来,让传统的温度暖起来。《小不点儿龙》(浙江少年儿童出版社)就是这样一本书——当冰心儿童文学奖得主孙昱从泛黄的古籍里牵出4条不起眼的小龙,当全国插画双年展金奖得主曾静用画笔为它们添上灵动的翅膀,我们忽然发现,那些藏在《西游记》《本草纲目》里的冷僻记载,原来能变成孩子枕边最亲切的成长伙伴。

提起龙,我们总想起它腾云驾雾的威严模样,可《小不点儿龙》偏要讲讲那些被忽略的“小家伙们”。如何让冷僻的古籍记载变得可感可知,怎么让《北梦琐言》里的乖龙、《海上纪略》里的木龙,从艰深的文字里走出来,走到孩子眼前?编辑团队与作者孙昱反复推敲——最终呈现出了4条各怀绝技的小龙:能让油锅结冰的冷龙(源自《西游记》)、鳞甲生盐的盐龙(出自《本草纲目》)、可使船舵生枝的木龙(引自《海上纪略》)、能操控雷电的乖龙(源自《北梦琐言》),它们既保留了文献中的核心特质,又被赋予了孩童般的性格张力。这种“考据式创作”让故事有了深厚的文化根基。这些小龙带着古老的印记,却长着孩子般的模样:会委屈地躲在“鼻涕泡龙珠”里,会在被大龙欺负后互相拍拍背打气,像极了校园里那个偶尔怯生生,却藏着大能量的小孩。

绘者曾静用其独特“反差式视觉语言”为故事注入了鲜活的灵魂。开篇的跨页中,大龙的爪子像座小山,把蜷在“鼻涕泡”里的小龙衬得像颗露珠,这种悬殊的体型对比,不仅让“弱小”的形象瞬间扎根于读者心中,更暗藏着叙事的张力;而当小龙们奋起反击时,画面又巧妙转为特写镜头:冷龙呼出的寒气在弓箭上凝结的冰晶、乖龙在国王腹中引发的闪电从口腔迸发的瞬间,将“小力量”的爆发力放大到极致,让读者清晰感受到弱小者反击时的震撼。

更妙的是对人类国王龙纹装备的细节刻画:头盔上威风凛凛的金龙被雷电劈成“焦龙”,船帆上画着威风的龙纹,最后破得像块抹布。孩子看着哈哈大笑,却在心里记下了:真正的强大,从来不是绣在衣服上的花纹。

优秀的绘本总能在故事里埋下成长的密码。《小不点儿龙》最打动人的是对“平凡者逆袭”的真实刻画:小龙们的胜利并非依靠突然获得的超能力,而是源于对自身优势的认知——木龙知道小个子适合钻缝隙,盐龙明白悄悄行动比硬碰硬有效。这种“认清自我、协同作战”的成长逻辑,比空洞地说“要勇敢”更有说服力。

两位作者在故事中特别注重强化“情感共鸣点”。比如小龙们被欺负后互相拥抱、鼓励的画面,有效传递出“同伴支持”的温暖;结尾处小龙们请求去掉“小不点儿”称谓的对话,这种细腻的儿童心理刻画,让故事超越了简单的打怪升级模式。

值得一提的是,主创团队为绘本设计的《龙国新闻》特刊——选择报纸作为创意载体,可谓一次充满巧思的尝试。对孩子而言,报纸是大人世界的新鲜事,用它讲小龙故事,自带吸引力。读《龙国新闻》时,孩子会觉得自己和爸爸妈妈读报一样“厉害”,这种身份模拟悄然激发了阅读动力。

这次尝试以“新闻媒体”为创意切口,为绘本主线打造了平行的叙事空间。报纸上的专题报道,用“号外头条”“精彩瞬间”等新闻形态,让同一故事情节有了二次展现——从亲历故事到围观新闻,孩子既能重温小龙智斗人类船队的紧张感,又能以局外人视角发现新细节;大鸟的番外篇以四格漫画延伸角色线索,更是填补了绘本中次要角色的成长空间。孩子读完绘本再探报纸,每发现一个角色新线索,都像解开藏在故事里的小谜题,自然延伸了阅读深度。其中每一处彩蛋、每一种互动,都在悄悄告诉孩子:阅读不是“看完就结束了”,而是一场可以永远玩下去的冒险——这,正是儿童出版创意该有的模样。

合上《小不点儿龙》,脑海里留下最后一个画面——4条小龙站在大鸟背上遨游云端,这恰是对中国龙精神的当代诠释:它不是高高在上的图腾,而是每个孩子心中不服输、共成长的勇气化身。