六尺巷礼让家风代代相传

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-07-04

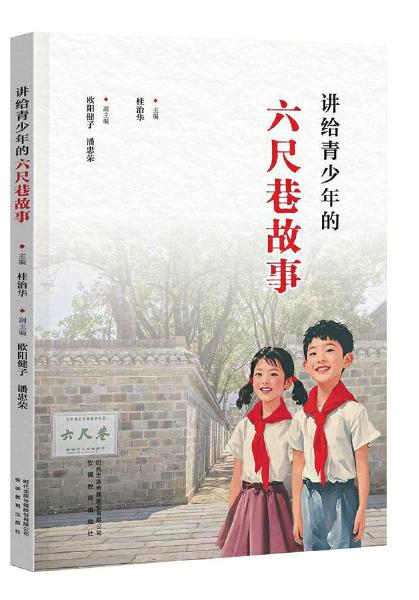

安徽教育出版社出版

近日,由桂治华主编的《讲给青少年的六尺巷故事》新书发布会在桐城六尺巷举行。

六尺巷的故事发生在300多年前的清代康熙年间。时任文华殿大学士兼礼部尚书的张英收到来自老家桐城的家书,说是邻居吴家因宅基地地界问题与张家发生了矛盾,张英回了一封“让他三尺又何妨”的家书。张家接到家书后,主动退让三尺,吴家闻讯后也退让三尺,形成了六尺巷。矛盾在家庭内、邻里间以合乎人情道德的方式化解,两家重归于好。后人为弘扬前贤敦睦友善之精神,将张英家书刻在六尺巷文化广场的石碑上,供人瞻仰留念。

六尺巷故事的精髓在于双方主动“各让三尺”,化解矛盾的主因是张英那封“让他三尺又何妨”的家书。家书中表达的“谦和礼让”的主题,与张英自幼接受吴氏家风的熏陶有关。原来张英母亲为桐城麻溪吴氏十一世吴应耀的长女,麻溪吴氏第十二世吴道谦娶了张英姑姑为妻,可见那时张吴两家原本“一家亲”。张英在《麻溪吴氏宗谱序》中自述:“吾幼奉母训最严。”又说:“吾邑麻溪吴氏,其先为神明之裔泰伯得姓以传于今,凡八十一世自太一公始迁于桐。”《史记·吴太伯世家》记载,吴太伯有“三让天下”的德行,天下吴氏子孙共尊太伯为始祖,世代谨记以“礼让之德”为“立族之本”。

张吴两家世代传承礼让美德,与读书家风有关。桐城民谚说:“不读书,不如猪。”“天下第一等好事只是读书。”“读圣贤书,做有德人。”桐城歌《教儿经》劝儿童读书:“莫说年轻不晓事,切勿玩耍混光阴;后来懊悔学已晚,一无事来百无成。”张英在《聪训斋语》中写道,读书不仅可以“取科名,继家声,然亦使人敬重”,而且“书卷乃养心第一妙物”。一个人的状态就可以看出他有没有读书,一个家族的兴衰就可以看出有没有读书人。所以,桐城有“三代不念书,子孙牛马猪”的劝学谚语,有“穷不丢书,富不丢猪”的治家格言,有“积钱不如积德,买田不如买书”的财富警句,有“遗产可无三日米,传家应有一箱书”的书香家风。

读书改变命运,家风连着世风。青少年时期是人生读书的最好时期,读什么书、接受什么样的教育,对其成为什么样的人关系重大。给青少年讲好六尺巷的故事,就是要让青少年了解这一段真实的历史,体验谦和礼让的传统美德,感受互敬互让的人格魅力,懂得诗书传家的深刻道理,做有道德有文化的接班人;就是要教给青少年与人和谐相处的智慧、构建平和强大的内心、融入和谐社会建设,做有能力有担当的带头人;就是要引导青少年践行“终身让路,不失分寸”的处世哲学,学会换位思考、宠辱不惊、谦和礼让,做知进退明得失的明白人;就是要青少年读书修身不停步,达到“六尺巷,和天下”的人生境界,做有理想有情怀的传承人。

《讲给青少年的六尺巷故事》除《引言》外,包括《六尺古巷美名扬》《清正廉洁润龙眠》《礼让家风世代传》三部分44篇适合青少年阅读的现代美文,分别从六尺巷遗存、桐城文化、中华传统美德等三大视角,讲述六尺巷历史故事,挖掘六尺巷现象背后的丰富内涵,解读六尺巷故事的新时代价值。全书以弘扬六尺巷礼让家风为主题主线,以“桐城文章”书写新时代六尺巷故事,引导青少年树立正确的价值观、世界观与人生观,是一部新时代传承中华传统美德的优秀青少年读本。