- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

一个科研家庭的精神史诗

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-06-30

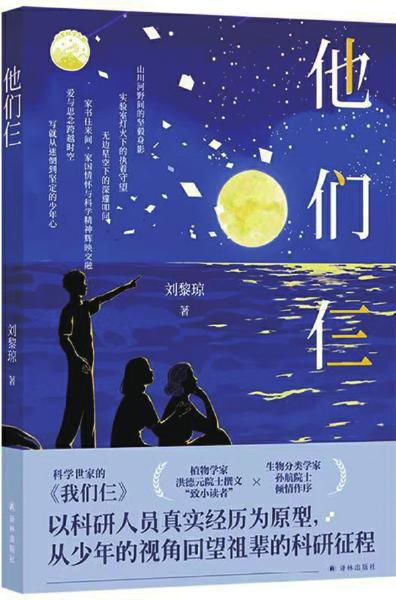

刘黎琼的新作《他们仨》(译林出版社)是科学题材的儿童文学作品,这部被誉为“科学世家版《我们仨》”的作品,不仅延续了作者前作《高原上的小向导》中对科学家精神的探索,更通过一个科研家庭三代人的故事,构建了一部关于传承与成长的精神史诗。

阅读《他们仨》,就是踏上一段穿越时空的旅程。作品在大开大合、收放自如的时间架构中融入了“回望之眸”与“书中书”的双重叙事,将14岁少年小宇的现实成长与祖辈科研历程的回忆交织在一起。这种结构既保证了作品的可读性,又实现了时间跨度的宏大叙事。少年小宇在前往青海湖的火车上,通过阅读外婆的日记,见证了外公在青藏高原科考的险象环生、外婆在无边星空下的执着坚守、母亲在非洲抗击埃博拉疫情的勇敢担当。在少年十数天的经历中容纳父辈和祖辈数十年的生活历程,这种“现实—回忆”的交替叙事在时空转换间形成了强烈的精神共鸣。

阅读《他们仨》,就是遇见一群有血有肉的科学家。与市面上常见的科学家叙事不同,《他们仨》打破了大众对科学家形象的刻板印象。刘黎琼凭借在中国科学院工作的独特经历,深入体察科学家群体丰富的精神世界,以平实细腻的文笔呈现科学家家庭的生活细节。她笔下的科研生活也不是冰冷的实验室数据,而是充满人情味的生命体验。作品中的科研工作者们既有追求真理的执着,也有普通人的喜怒哀乐。真菌学家外公在严苛环境中依然保持乐观幽默,天文学家外婆将宇宙真理赋予现实意义,病毒学家母亲在科研与家庭间艰难平衡……这些真实、有温度的故事展现了科学家“光环”背后的人性光辉,这也正是作者写作的初衷——让青少年读者们看到更完整、更立体、更生动的科学家形象。

阅读《他们仨》,就是体悟一份科学精神的代际传承。作品通过小宇从“他们”到“我们”的身份认同转变,展现了科学家精神的感召与传承。作者特意选择了“十四岁”这一关键成长期,真实呈现了青春期少年特有的敏感与迷茫。失去父亲、遭遇校园霸凌的小宇在外婆的日记中翻阅祖辈的书信往来,那些看似遥不可及的“英雄叙事”被转化为可触、可感的家庭记忆,徘徊在迷惘青春期的少年逐渐理解了“家国情怀”与“执着求索”的精神内核,体悟到成长的真谛。值得一提的是,这种传承不是简单的说教,而是通过祖辈真实经历的耳濡目染,通过代际对话的“春风化雨”。外公鼓励6岁的小宇“将来去到更广阔的世界里,做点有用的事情”,外婆告诫青春期小宇“重视每一个当下,努力让这个当下过得有点价值”。这些朴素的话语背后是一脉相承的价值观念,青少年读者可以跟随少年小宇完成一场关于传承与成长的心灵之旅。

科学家精神的传递不仅体现在故事本身,也凝聚在两位院士的殷切寄语中。植物学家洪德元院士写道:“科学的火种必将在你们手里继续传递。”生物分类学家孙航院士则在序言中表达期许:“希望孩子们在阅读本书的过程中,真切地感受到科学家的精神力量,领会到科学的真谛,在心中埋下科学的种子。”这些真挚的话语,与刘黎琼在后记中的感悟遥相呼应:“科学的星辰大海,从来不属于某个特定的群体。每个认真观察过蚂蚁搬家的孩子,每个为一朵花的开放写过观察日记的孩子,都是天生的科学家。”这些寄语共同诠释了本书最深刻的创作主旨——点燃每个孩子心中那簇求知的火种,当这些火种在年轻心灵中持续燃烧时,科学精神的传承就获得了持久的生命力。

《他们仨》的独特之处在于,既保持了儿童文学应有的可读性与趣味性,又不回避科学探索的艰辛与人生的复杂。在急需科学与人文交融的当下,这部作品架起了两者沟通的桥梁。它告诉我们,科学精神的传承不仅关乎知识与技术,更关乎价值观与人生选择;不仅存在于实验室与论文中,也融汇于家庭的日常对话与代际交流里。《他们仨》让读者相信:在这个科技日新月异的时代,那些看似古老的品质——坚持、求真、奉献依然闪耀着永恒的光芒,并将在一代又一代人手中继续传递。