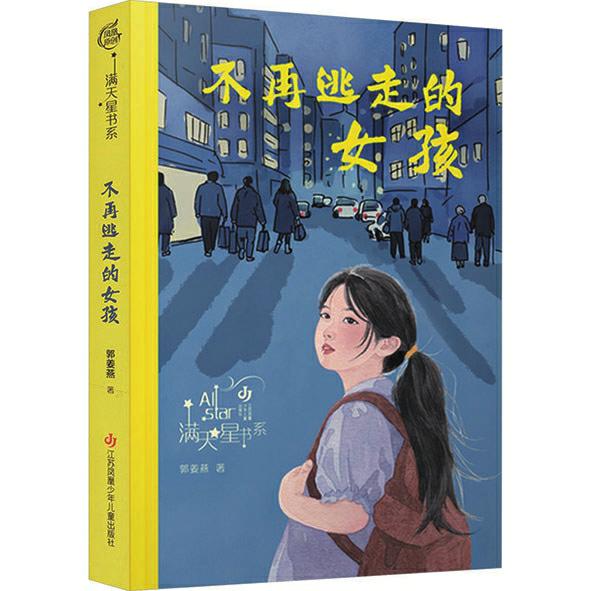

《不再逃走的女孩》

“我们都是第一次活”

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-06-30

“我们都是第一次活”,这是郭姜燕儿童长篇小说新作《不再逃走的女孩》(江苏凤凰少年儿童出版社)中主人公肖庭和她的同学李一丹为学校“六一”会演共同创作的朗诵诗的题目,它来自肖庭和她的班主任宁三月一起讨论人生时的感悟。

肖庭的这个感悟来之不易。她是大家眼中的“问题学生”,从小没有得到原生家庭正常的养育和教育。新班主任宁三月到来时,听到的关于肖庭的评价是这样的:“上学经常迟到不说,作业很少能及时完成,上课听讲也压根不在状态,成绩上不来,最关键的是,隔三岔五就跟同学闹矛盾……”随着故事的展开,肖庭让宁三月开了眼:比起肖庭的实际表现,同事的描述真是太轻描淡写了,因为肖庭最大的“本领”是逃跑,放学时还好好的,但家长就是接不到她。这也是小说取名《不再逃走的女孩》的由来。

当宁老师从常规的教育模式和师生关系中走出来,当她不急着知道肖庭反常行为的理由,更不急着去批评她的时候,肖庭反而打开了自己。宁老师还与家长讨论如何真正地爱孩子、陪伴孩子,她甚至对脾气火暴、动辄对肖庭打骂的肖庭爸爸说,如果再对孩子动手,“就报警,走法律程序。”在大家的努力下,肖庭交作业了,不再与同学闹矛盾了,还主动关心同学了。老师、同学和父母也给了肖庭从未有过的肯定,宁老师说肖庭可以成长为优秀的人,这是肖庭怎么也想不到的。

面对闪闪发光的肖庭,宁老师有许多感慨:“大家都是第一次活,尽可以像个孩子一样,勇敢而坦荡地迎上去。”这话更多的是宁老师对自己说的。小说关注的不仅是肖庭一个人的成长,更是所有人的成长,包括同学、家长、老师。仔细分析,作品其实有两条叙事线索,也可以说是两个成长的故事,一个是肖庭,一个是除了肖庭的其他人,特别是宁老师。

以前的班主任对肖庭十分头疼,避之唯恐不及,为什么宁老师接纳了她?宁老师不是没有失望,不是没有犹豫,也不是没有畏惧和退缩,但她都调整过来了。这也许与宁老师自己的成长经历有关。小说实际上给了宁老师与肖庭一种遥远而隐秘的联系,一种一开始她们都不知道的心有戚戚。宁老师名叫三月,有一天她在阁楼上无意听到了父母亲的谈话,才知道她有个姐姐叫三月,但已经不在人世了,而姐姐离世的时间与她出生的时间恰好是同一天。她“感到了恐惧,她陷入了时刻会被替换掉的惊惧中”。从表面上看,这一瞬间宁三月似乎长大了,但往后的日子是她不断地“感觉到自己名字带来的羞耻”。所以,当她为了防止肖庭放学逃走让班上同学轮流护送,而肖庭觉得这样被同学“看押”着很“丢脸”时,宁老师潜隐着的羞耻感被激活了,她自责自己有什么理由认为肖庭理所当然地失去了羞耻心。其实,带给宁老师人生困扰的不仅是名字的羞耻感,还有母亲的“面子论”。为了肖庭,为了学生,宁老师不断地改变自己。她劝说自己不要着急,让自己慢下来;她和孩子们一起成为“观察者”,观察别人,观察自己;她与同事们相互鼓励……当肖庭闪光自信地站在舞台上时,宁老师也脱下了面子的重负,她轻松了,甚至她反抗了妈妈,出人意料,她的反抗虽然让妈妈吃惊,但竟然也让妈妈放下了面子。

在我看来,第二条线索是这部小说的出彩处。教育别人,爱别人,这样的儿童书写并不少,而教育别人同时也在受别人教育,爱别人同时也被爱,这样的故事却不多。宁老师深有体会地说:“改变,从来都不是单向的吧。肖庭和妈妈,她和肖庭,彼此影响了对方。与其说改变,不如说是一种成全。”说得真好,这样的话不是说教,是宁老师与五(11)班的孩子们相处后真切的感受,是小说故事情节水到渠成的智慧结晶。教育从本质上说是一种交互行为,可惜在我们现实的教育行为中,施教者与受教者的位置在一开始就被固定了,教育不再是一种人性化的互动,而是一种单向的灌输,这显然不是一种现代性的、健康的、以人为本的教育文化。

那么,该如何做呢?不妨请宁老师和肖庭来和我们面对面好好谈谈。