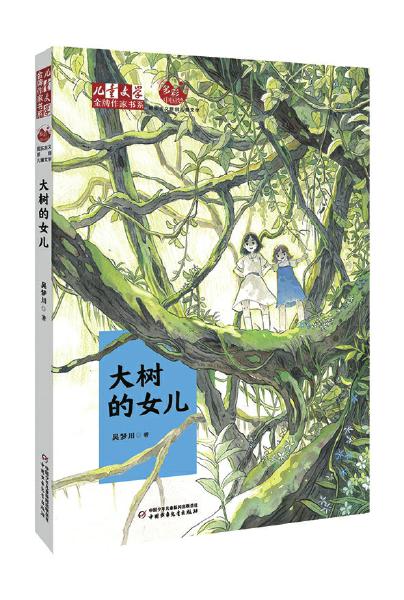

《大树的女儿》

融四代女性命运于当下的童年书写

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-01-09

中国少年儿童新闻出版总社的《大树的女儿》是现实题材的儿童文学图书,有着鲜明的书写与记录山乡发展巨变的时代主题。

从叙事结构来看,《大树的女儿》显然是有写作雄心的。现实题材儿童小说要展现社会生活图景,要使日常生活审美化,就要深入日常生活的感性表层,抒写人生命运,思考历史进程,以展现文学的穿透力和审视功能。在结构上,《大树的女儿》并非一马平川的平铺直叙,而是融百年历史、四代女性的命运轨迹于当下的童年命运书写。作品以倒叙开始,又以“回忆”“插叙”进行故事时间的填充与再造,形成了故事的丰厚饱满。作家以故事时间的闪回和扩述、追叙与回忆,形成对完整往事的回溯,达到作品的绵密丰厚。当然,作品仍然遵循文本情节的线性延伸规律,又有着饱满的情节线和故事性,适宜少年儿童阅读。

作品偶有宕开一笔、超越日常生活边界的传奇笔法,我在其他的儿童小说文本中很少见到。比如,不惧樟木味道,盘坐在太奶樟木书箱上的大青蛇;比如,太奶身上的时间精灵,其实可以视为人的精气或者魂灵——都让人联想起阅读《白鹿原》的感受。巴尔扎克说过,小说被认为是一个民族的秘史。如果细细地观察每个人的人生浮沉,去体悟每个人的挣扎与决绝,就不难体会这种似幻还真的情感和体验。

笔者以为,杰出的小说叙事需要同时有效地体现三个维度:思想认知、情感书写和形式审美。即对人类存在令人折服的勘探与把握,对小说艺术令人击节的传承与创新,引领读者深入的情感呈现与体验。《大树的女儿》在以上三个层面皆有让人信服的表达。

《大树的女儿》在书写山乡新变的时代主题之时,从童年视角出发,建构了时间跨度长达一个世纪的四代乡村女孩的命运浮沉。女性个体从过去对自己被命运裹挟的无能为力,到现今争取社会文化语境中的主动性与话语权,展现了更为充沛强大的个体主体性,实现对个体命运的自主转变。

也欣见新世纪进入第二个十年的儿童小说文本更多情感和责任的意识,探讨现实的巨变和对历史的整体观照。文学的超越性,始终在于这种责任与意识,让文学不至于被个人的想象和碎片式的经验所吞没。

社会的现代化进程越快,越需要对童年生命情感的终极价值予以回应。社会现实、童年生命状态与心灵状态呈现多元化与复杂化的趋势,需要儿童文学话语予以表达。这对儿童文学作家提出的要求是,深入生活,对每一种儿童真实生活的状态进行深刻体察。对每一种童年生活现实的描摹,包括深刻的思考与追索,才会带来文本叙述的从容,童年书写的深入,以及回应社会真实的有力。《大树的女儿》为儿童文学增添了一组新的典型人物群像。