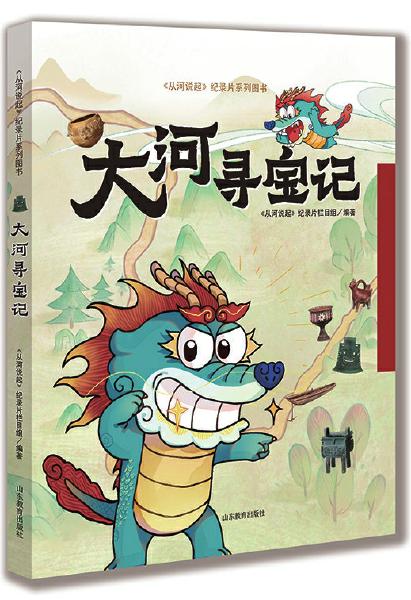

《大河寻宝记》

从纪录片走出的少儿知识读物

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-01-09

《大河寻宝记》(山东教育出版社)源于济南广播电视台文物活化类纪录片《从河说起》。一开始看到纪录片的时候非常惊喜,其表现形式活泼,节奏紧凑,讲述点新奇,最重要的是运用了AI等技术手段让古画动起来,画面可以紧紧抓住观众的兴趣点。但在进行图书改编的时候,问题也恰恰在这些纪录片出彩的地方十分凸显。首先,纪录片目标读者群为青年,而图书的目标读者群更为具体,也更为低龄。我们将图书目标读者设定为小学中年级,这就要求把文本叙述的年龄段降下来。其次,纪录片镜头语言有趣丰富,还运用大量AI技术,这种镜头语言在纸质图书上是无法复制的。所以,图书需要找到一个合适的形式,尽可能地传达出纪录片的活泼新颖。

知识读物对小读者的知识储备有一定的要求。几经思考和调研,我们设计了一个龙的形象,它是生活在黄河的小河兽,并且将小学中年级孩子的性格特征——活泼、想象力丰富、勇敢、有点叛逆等,赋予在小河兽身上,给它取名大东。大东去做讲述者,给了叙述语言很大的发挥空间,可以更加活泼和口语化,也让小读者感觉更真实。在保证知识正确的前提下,把叙述语言放到孩子们的语境中去讲。比如在讲西汉彩绘乐舞杂技陶俑的时候,会将陶盘上形形色色的表演类比为2000年前的“唱跳天团”,在让孩子对器物有亲切感的前提下,引导其去观察陶盘上人物的形态、服饰等。

纪录片底本的语言是十分幽默和活泼的,但由于纪录片以集为单位,所以每集的讲述体例会根据每个器物的特点,做最适合的体例设计。但是图书需要具有整体性,每章体例要求相对统一。所以,我们在对纪录片的内容进行整体归纳、筛选和调整后,确定了“趣味讲述”“文物陈列”“漫画展示”等三个环节。

“趣味讲述”环节我们去讲文物的故事。文物的信息有很多,涉及文物的用途、出土、流传、器身审美等,我们在众多信息中选取孩子感兴趣的故事线。比如在讲明代漕船的时候,我们会讲它是一艘失踪的快递船。将“漕运”拉到小读者的生活语境中,类比为“快递”,将船的搁浅以“消失的快递”为引入去讲,使整个故事具有了传奇色彩。

“文物陈列”环节选择了一个跨页的容量,去展示本章所讲器物的形态以及出土信息。在好听的故事后,还是要落脚知识读物的立足点——对知识的获取。将知识一目了然地陈列,尽可能还原小读者可以细致观察文物的场景,让小读者可以将知识与器物形态一一对应,以加强他们的记忆点。

“漫画展示”环节是在每章结束后,设置一个大东与文物互动的四格漫画,讲述的是文物的一些拓展知识,并引导小读者进行延展思考。知识读物即使拥有让人眼花缭乱的形式,但其内核也是具有知识浓度和接收难度的,所以我们在每章结束的时候,以一个放松的方式调节阅读节奏,以便小读者对本章器物做一个趣味告别。

三个体例相互配合,将讲书人大东的优势和观察学习文物的功能性需求相结合,实现了在趣味中学习的初衷。

讲知识是一件不容易的事。《大河寻宝记》选择通过设计可爱的讲述者和创新体例的角度实现这一目标,探寻快乐学习历史文化知识的方式,以期引起孩子的兴趣。