图画书的童趣从何而来

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-03-04

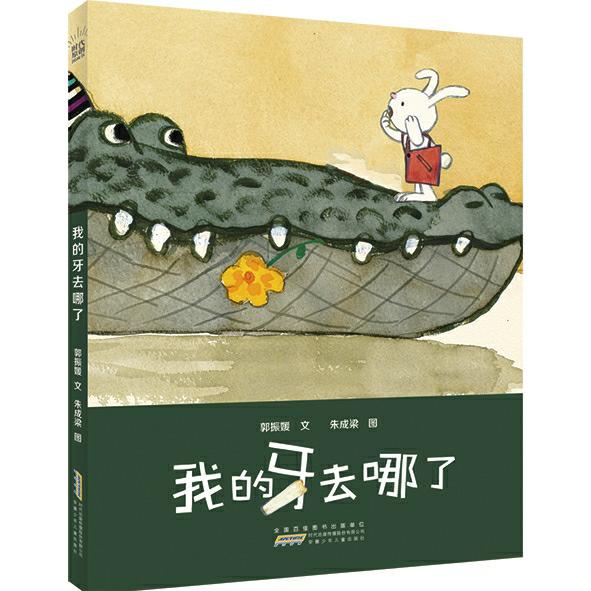

朱成梁、郭振媛合作的《别让太阳掉下来》曾获得读者的一致好评,屡获大奖。现在,两位作者合作的第二部作品《我的牙去哪了》(安徽少年儿童出版社)终于出版了。这是一部让人激动的成功之作,也是一部能让孩子们笑出声来的趣味之作。那么,童趣来自哪里呢?

童趣来自简洁的故事。故事从扉页就开始了,这一页介绍了小兔子皮皮为什么会缺牙。从画面上看,原来它正调皮地追逐一只蝴蝶,不小心在石头上磕掉了牙。可是故事里的小兔子从未遇到这种情况,稀里糊涂的它并不知道自己的牙到底去哪里了,开始着急起来。于是,小兔子到处问周围的朋友“我的牙去哪了?”在这个过程中,小兔子了解到动物朋友们的牙齿各有特点。最后,小兔子遇到了斑马牙医,斑马牙医要为小兔子种一颗牙。这时,小兔子发现自己的牙齿居然“回来了”!故事在小兔子的恍然大悟与欢天喜地中迎来结局。

这个故事可以从知识性来解读——让孩子了解不同动物的不同类型的牙齿,也可以从情绪性来解读——缓解了孩子掉牙和治牙的恐惧感。我觉得趣味更来自故事的简洁:“掉牙—找牙—种牙”,形成了一条十分清晰的故事逻辑线。这条显而易见的线索没有旁逸斜出,也没有节外生枝,甚至显得有些“老套”。但是,正是这种无需太多轻巧设计的故事,反而难讲好。在这一点上,“牙”的故事讲述运用了常见的富有节奏性的情节推进策略,并在这一结构中融入了“偶然性”的故事高潮——小兔子误以为自己的牙被鼹鼠拿走了,后又发现并不是。这一处对故事真正高潮的铺垫与承接,既增强了情节的起伏性,也让最后的结局变得更加意想不到,却又在意料之中。

作家很清楚她的读者对象,在行文中也做到了极致简省。在故事开篇切入时非常快速,在文本的组织上省略了“小兔子问”“其他动物答”之类的描述性文字,直接用小兔子和其他配角的对话来推进故事的发展。整个故事保持这种简洁的风格,文字大多以对话来呈现,读者能依靠图来理解的地方,就绝不增加文字。作家深谙图画书的创作之道,没有刻意加入好词佳句和格言警句,剩下的全是“捞干”的能够推动情节的语言,体现了图画书创作中“舍”与“留”的艺术。“简洁”是难的,而“简洁”也是读者喜欢的。《我的牙去哪了》以简洁明晰的表达,达到了别有一番意趣的效果,让小读者快速进入阅读,感受故事的氛围。

童趣来自画面的细节。这本书的图画同样有很多地方值得称道,例如它同样简洁,同时又非常传神。看看小兔子的表情吧,惊愕、焦急、生气、害怕……各种情绪起伏完全都在画面中一一体现。小兔子萌萌的“稚态”让人不禁心生喜爱,翻看画面的小读者更容易把自己代入这个故事,共情小兔子的遭遇。

我认为,童趣还来自画面的细节,这使图画在简洁之余又很耐看。画家对各个动物的神态都刻画得惟妙惟肖。看看画家为动物们配的衣服:小兔子穿背带裤,凸显出童装的特点;野猪可就不同了,一身时尚名牌服装,围巾“品位非凡”,牛仔裤也是最新款式,还是时髦的“洞洞款”;母鸡则是农村的大花棉袄,俨然是村妇打扮;鳄鱼是一只有少女感的鳄鱼,戴着小花帽,穿着小花褂,一扫人们印象中凶恶的形象,这也为小兔子敢到鳄鱼嘴里寻找牙齿给出了理由。这些画面细节都来自作者对生活的观察,并不动声色地表达出来。文字上绝不提示“皮皮遇到了一只时髦的野猪”,就让小读者自己在阅读中感受。你和孩子亲子共读时,有过类似经历吗?你在画面中没看到的细节,听你念书的孩子常常能看到。我常半开玩笑地说:“这是因为大人识字。”是的,不识字的孩子反而能把注意力放在画面中。优秀的画家会有意识在画面中埋藏这样的细节,让孩子在阅读时获得“寻找”和“发现”的快乐——朱成梁正是这样了解儿童心理的画家。

在中国,原创图画书的数量和质量正以前所未有的速度提升。在提升中,我们特别盼望能出版让全世界孩子都能读懂、都能一乐、都能欣赏的高质量作品。《我的牙去哪了》正是这样的作品。