- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

树种在塞罕坝播撒

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-03-04

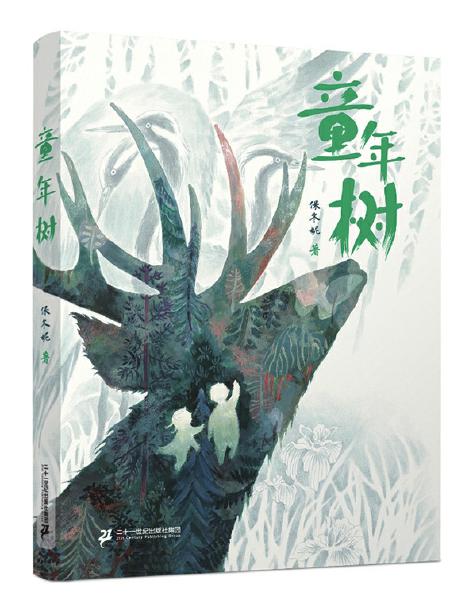

《童年树》(二十一世纪出版社集团)是一部颂扬塞罕坝精神的儿童文学长篇小说。小说通过小琳和大柱这两个少年的视角,选取塞罕坝林场几个家庭、几代人的成长经历,讲述了在“绿化祖国”的伟大号召下,塞罕坝林场人甘于奉献,付出青春、汗水、智慧,甚至生命,薪火相传,为塞罕坝和祖国的绿色发展艰苦奋斗,最终创造荒原变林海这一伟大壮举的奋斗故事。

主题写作和宏大叙事对于儿童文学创作有着不小的挑战——要避免主题先行,又要使青少年读者易于接受,对其进行精神激励。作者保冬妮秉持家国情怀和时代使命,深入塞罕坝调研,注重提升文本的真实感和温度,从时代现实、日常生活和艺术技巧等层面进行了创新性的实践探索。她以“六女上坝”等真实事件人物为原型,以日常生活为切入口表达主旋律,传递精神价值。

全书共5个部分,上、下为主体,书写在塞罕坝出生的小琳、大柱的童年生活和成长经历,序曲、插曲和尾声穿插塞罕坝“林四代”秦朵的演出经过和游学见闻,在当下的北京天桥艺术中心歌舞剧排练、演出和20世纪六七十年代塞罕坝艰苦的植树建设的两个时空中,3个孩子迥异的成长经历交错并行。精巧的叙事给情节推进注入了更多活力,避免了单一叙事视角带来的枯燥疲乏,多面拼塑出塞罕坝林场建设者群像,展示“林一代”们在塞罕坝林场开荒植树的艰难历程和伟大成果,织就塞罕坝荒原变林海的宏伟图景。

作者结合青少年最感兴趣、日常接触最多的元素,从自然生态、地理空间、实践活动等方面开拓题材,铺设情节。富有时代和地域特色的物品和生活片段:承德姥姥送的“奇货”麦乳精、糕干粉、关东糖,塞罕坝的莜面鱼鱼汤、烤土豆、苦粒、提浆月饼,还有檀香香皂,以及在生白铁澡盆里洗澡等时代记忆,重现50多年前物资奇缺但内心幸福的塞罕坝生活,为文本增添了贴近时代、贴近生活的烟火气和真情实感;作者深度考察,还原了塞罕坝富有生命力的自然物种,如蓝刺头、金莲花、马兰花,并研究了它们的地理渊源和变化,突显塞罕坝的建设成果;从对黑琴鸡、狼、蓑羽鹤宝宝的照顾中,传递保护生物多样性、维护生态平衡的现代价值理念;通过当下青少年熟悉的观看演出、参观博物馆、游学和日常学习等活动,吸引读者产生共鸣,普及伟大革命精神。审美意象的多样和表现手法的多元,都丰富了文本内蕴和价值思考,增强了作品的可读性和趣味性。

建设塞罕坝林场的第一代青年,以关思雅为代表,她被知书达理的父母培养成全面发展的文体标兵,过着衣食无忧的生活,高中毕业后积极响应国家号召,义无反顾地扎根荒山秃岭的塞罕坝,发挥自身特长,投入火热的造林建设。甘于奉献、善良乐观、勇于担当是塞罕坝林场人共有的精神气质。作者并不局限于歌颂林场建设的青年亲历者,而是将其置于家庭生活,关注到与他们血肉相连的上下两代亲人。乌日娜奶奶、关思雅父母等这些在塞罕坝林场第一代建设者后方的老一辈,默默支持孩子的事业:“到国家最需要的地方去工作,做自己想做的事情,这多值得父母骄傲呀。”也不乏令人揪心隐痛的下一代:回乡路上意外身亡的松子儿,自小跟父亲分离的曹黎林,幼年丧父的小琳,带着两个弟弟寻找父亲却迷失在落叶松林里的大柱。作者隐去了骨肉分离的痛苦和恐惧,往往将笔墨着于亲子相处的温情片段。父母们舍身忘我奋战在造林一线,给孩子们的爱可能不是完整的,却是最纯粹的。环境的荒芜恶劣与邻里之间携手帮扶、不分彼此的温馨形成对照,这也是小说最打动人心之处。小说描写了一个个细腻真实的家庭日常情景,那些被我们习以为常的温情、对美好未来生活的向往被唤醒,在每个人心中汹涌澎湃。

塞罕坝精神作为一个相对抽象的概念,对儿童而言是难以名状的。作者避免口号宣讲和概念灌输,让伟大精神从现实生活的细节中蒸腾而出。在《童年树》中,孩子们自小耳濡目染的是父辈们创造幸福生活的坚定信念、抛家舍业的牺牲奉献、携手同行的美好愿景。时代浩荡与主旋律书写被细化融入儿童个体对现实生活的敏锐感知,成为他们成长经历不可分割的一部分,这让塞罕坝精神变得可触可感。树的童年和人的童年同行并进、参互成文,孩子们就像一粒粒播撒在塞罕坝荒野上的树种子,在父辈们炽热的理想、不竭的奋斗中沐浴滋养,最终成长为扎根祖国大地的参天大树。