让非遗项目充满童趣

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-12-22

中国历史上下五千多年,留给我们的文化遗产不计其数。其中,有形的古建筑、石刻、雕塑、书画等被叫作“物质文化遗产”,而如何制作文房中的笔墨纸砚、厨房中的醋盐茶以及精美的木版年画等,这些技艺都属于非物质文化遗产,也就是我们现在常说的“非遗”。

——摘自《巧夺天工:非物质文化遗产知识百科》

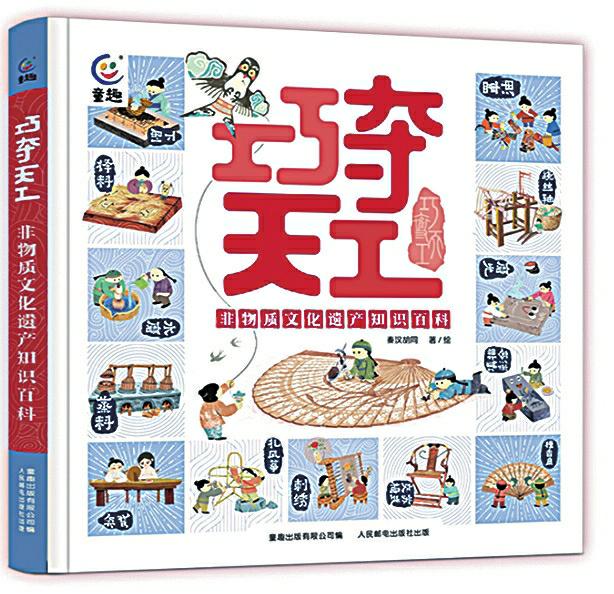

“简单的解释,往往比复杂的解释更好。”《巧夺天工:非物质文化遗产知识百科》(人民邮电出版社)这本讲述非遗知识百科的国画书就遵循了这样的原则,把孩子们耳熟能详但未必知其所以然的非遗项目,做了巧妙简洁的流程化解读,让笔墨纸砚、风筝、皮影戏、醋盐茶、活字印刷等非物质文化遗产,变得形象、立体、触手可及。

中华历史上下五千年,留给我们的文化遗产不计其数。面对这些复杂的手工艺,如何让孩子们知晓其中的奥秘,就需要创作者具备化繁为简的创造力。把复杂问题简单化,考验的是作者的功力、绘者的技巧,而图文结合后能否互相补充,彼此关照,相得益彰,又取决于作者对整部作品的用心和创意。

《巧夺天工》这本书从老少两代人的对话引出非遗的概念。书案前,孩子好奇地问爷爷,“什么是非遗?”爷爷回答“非遗就是我们的祖先传承下来的生活经验、技艺等”。然后,故事就从老少两代人的对话开始了。老爷爷拿给小孙子的非遗名单里,我们看到了很多非遗大师的名字,这些名字的背后,藏着历史、藏着故事,也藏着一份沉甸甸的心愿——这样的技艺,需要继续被传承。

接下来,在目录部分,我们看到了“制宣纸”“制湖笔”“制徽墨”“制歙砚”“制国画颜料”“活字印刷技术”“酿醋”“晒盐”“制乌龙茶”等20个非遗项目的名字。以“制宣纸”为例,清晰简洁的制作流程让小读者探究了宣纸的生产原理与细节,在传统技艺制作过程中了解传统文化,品味古人智慧。在此基础上,每一章还安排有“延伸阅读”部分,叫作“巧夺天工博物馆”,作者会根据每章主题内容增加新的知识点。

非遗制作的过程一定是枯燥的,但这本给孩子们看的书,通过可爱的卡通形象,萌化的表情,简单幽默的语言解决了这个问题。比如在“制宣纸”中,我们可以看到“好热呀”“来选我呀”;在“活字印刷技术”中的刻字环节,字模刻字场景的拟人化:“稍微有点疼!不过问题不大,我能忍受”“这里好暖和呀”等等,这样的语言表达带来趣味十足的阅读感受。加上画面中小卡通人可爱的造型,如此图文并茂的呈现,让非遗项目充满童趣。

另外,每个非遗项目的介绍文字,做到了精准克制,真的是“闲话少叙”,点到为止。这样的文字让你在阅读过程中不会觉得这样的百科介绍生冷无味,也不会因此失去继续阅读的动力。专业的编辑创作、专业的插画设计、职业的非遗大师参与,让作品本身图文准确无误,耐读好读,充满童心童趣。

简洁为美,《巧夺天工》一书让这些“巧夺天工”的非遗项目在活泼有趣的氛围中,展示自我、推荐自我,又在一种“展现克制”的创作中,全力展现非遗项目的制作场景、制作流程,以及背后所蕴藏的人与自然的和谐相处、人与生活的平等对话、人与人的互动交流。