思想“独旅” 启迪成长

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-12-15

红柿子衬以秋空湛蓝湛蓝的背景,一枚枚透出甜蜜,透着红润,在秋风里摆动出灿烂的诱惑。你会发现这分明是一支燃烧的火把,点燃你已消退的激情,秋天的萧瑟和感伤也自然被这一树火苗驱赶殆尽。你在柿树下驻足不前,发现这次偶然相逢足够你在每一个秋天里受用无穷。

——摘自《不回家的积木》

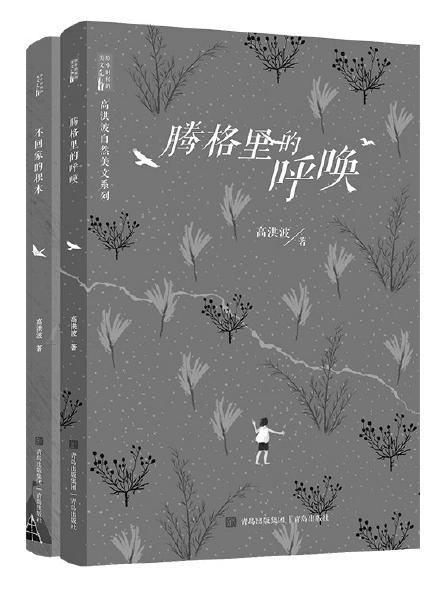

读高洪波的诗歌、童话、散文时,我们总能从一个个跃动的字符中体悟作者所传递出来的热忱与真意。一位儿童文学作家、诗人——这是读者、评论家为高洪波确定的身份,而在他最新出版的自然美文集《腾格里的呼唤》和《不回家的积木》(青岛出版社)里,我们还能惊喜地看到一个不断发现“风景”的旅人高洪波藏身其间。

作为旅人的高洪波因其成长经历和对人生的独特感悟,经常游走在不同的风景之间,而出现在他笔下的“风景”也是包罗万象。

高洪波真正意义上的行旅始于少年时期。因父亲工作调动,十几岁的他便历经多次迁移,从出生地内蒙古草原南下贵州毕节,辗转数载又北上定居。然而生活并没有让少年高洪波困于不安与无所适从的异乡人情绪中,反而成就了他站在若即若离的位置追忆似水童年的天赋异禀。一方面,徙居时的所见所闻极大地丰富了高洪波的阅历,其间他遭遇并化解了因变而生的种种困难与挫折,并且在这一过程中为文学创作积累了丰富的经验矿藏。譬如,《“弹弓”问题》中就记述了“我”这个外来的“乖孩子”如何与本地顽童“小福儿”不打不相识,并借着一把弹弓达成和解并且一点点勇敢起来的故事。从内面来看,这还是一个少年的成长记录,他学会了勇敢、学会了坦然,从而向读者传达了乐观、正向的精神价值导向。另一方面,虽远行但故土难离,故乡的风物人情依然在游子之身魂牵梦萦,所以才有了《冰糖葫芦》《打雪仗》这一篇篇勾连家乡旧人、旧事、旧物的美文。难能可贵的是,高洪波把乡愁艺术化地处理到一个较为有分寸感的把握之上,这样由童年回忆触发的怀乡之情不仅不见沉重晦涩,却更在高洪波的笔下显得趣味盎然,诚意满满。

青年时期的高洪波再次一路向南,在素有“彩云之南”美称的云南开启了风景迥异的军旅生涯,而这也是他正式走上文学道路的起点。高洪波写有近百篇表现军旅生活的散文,风格自成一体,字里行间洋溢着积极乐观的生活态度和奋发向上的战斗精神,以及对军队、国家的强烈认同感,这些炽热滚烫的篇章就有部分被收录在这两部散文集中。譬如《阵地兵歌》言简意赅,以歌曲为媒介抒发身为军人的自豪感:“我曾是一名阵地上的歌者,所以,我自豪而骄傲。”军旅风景自有坚韧生命,此时的高洪波是一位富有浪漫色彩的旅人,更是一位保家卫国的军人。

随着时光流逝,高洪波的身份有了变化,但不变的是他始终行走在路上。他时而与三五友人或文学同好们结伴同行,或探访名山大川,或重返旧地,并从一个文化行者的视角出发记录其中引人遐思的点点滴滴,如《龙庆峡》《腾格里的呼唤》《武夷、武夷》《快活林》等文,大多是记游文章,但又不是千篇一律的游记,记叙有趣致,抒情也往往点到为止,思绪并不会过度漫溢。

尤其值得一提的是,高洪波在《独旅》一文中所揭示的一种旅行方式——独旅。独旅非孤旅,更不是苦旅,其意境巧妙之处在于独在异乡为异客,体会的却是独行的乐趣,既有古代游侠独自走天涯的潇洒之气,又有现代人背着行囊且歌且行的恣意放飞……这之于高洪波都是独旅的乐趣所在。

通过这两部散文集,高洪波再次以他细腻的观察、活泼亲切的文字以及脉脉流淌的情感,引领读者发掘纸上与人生的处处风景。