- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

我和动物“结缘”

来源:中国新闻出版广电报 时间:2022-06-01

□林育真

(文中所附二维码为图书推荐视频,欢迎扫码观看。)

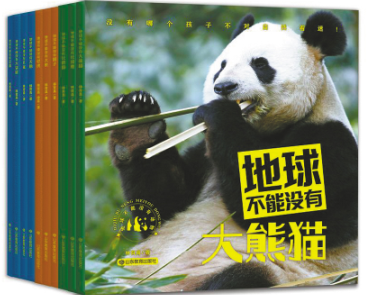

《地球不能没有动物》

山东教育出版社

1954年我就读山东大学生物学系,分配在动物专业,可算是动物研究“科班”出身了。当年山东大学在青岛,尚无研究生,任课老师多为学养深厚的教授,实验室、标本室、动物房对学生开放,主课有正规的实验操作训练。至今60年飞逝了,我不会忘记,第一次见到两三米长浸制的双髻鲨,这是地球上两眼相距最远的动物;第一次见到色彩靓丽的虎皮鹦鹉,这是澳大利亚原产的;第一次去青岛海滨实习,采集到蛤蜊、螺贝、牡蛎、蛏子、沙蚕、螃蟹、海参……感受到胶州湾海产资源的富饶。大学学习使我受到生物科学教育的熏陶,萌发学好生物学的初心,也是我和动物真正“结缘”的开始。

1958年秋,我的角色转换为山东师范学院教师。我努力搜集材料、自编教材,油印讲义,收集动物标本、图片,认真备课。因为动物地理课要讲全球动物分布规律,我独立开设起这门新课,由此也“迫使”自己了解、记住世界各地很多特有动物。

国家改革开放带来新机遇,1989年我(52岁)通过考试,得到当时稀少的公派出国名额。在德国交流期间,我除了完成合作研究的课题,了解新兴学科生态学的教学资源、研究前沿以及硕士生培养和实验室的建设,还抓紧时机参观自然保护区、动物园、博物馆、大学动物实习园地,见识到许多我以前从未见到的动物。比如,在山东省境,我到野外至少百次,从未见过一只野狐,在德国目睹那奔跑跳跃的狐,姿态美极了。还有野生鹿,在德国山林里很常见。

自从我教课以来,授课对象离不开动物。我对动物认识得越多,了解得越深入,就越是理解这个世界是植物、动物和人类共同组成的,任何一种动物都是生态系统不可缺少的一分子。动物不仅是我的讲授对象、欣赏对象,更是我要爱护、保护的伙伴。我有责任把自己了解的动物的现状、处境告诉更多的读者,呼吁大家共同保护动物,让孩子们将来继续享有丰富多彩的动物世界。于是,我开始致力于科普读物的创作工作。

科普创作是科普活动的源头活水,科学性是科普作品的灵魂,必须言之有理有据。知识是科学的载体,也是科学理念的表述。正是一个个生动活泼的知识要点构成图书的科学内涵。一本书从开篇到结尾,要围绕一条主线展开,“主线”就是每本科普书的中心议题,即科学内涵的核心,抓住主线既能突出重点,又可照顾全面。

原创的科普书其实要和撰写科学论文花同样甚至更多的工夫,同样需要厚积薄发、综合积累、广泛选材、构建体系、反复加工、精心打造,同时要有几方面、多部门的通力合作,才能创作出受到欢迎、引人入胜的作品。

给儿童的科普书,趣味性尤其重要,除具备科学性、知识性、趣味性,以及“三性”融于一体的共性优点外,更要讲究有料有魂、有气势、有情致。语言有趣有味,页面赏心悦目,图片珍贵难得,新鲜美感,天然奇趣。书名及书中大小标题均需反复推敲,匠心独运,成为点睛之笔。

我创作的这套《地球不能没有动物》是“科”字当头的原创少儿动物科普图书,每册包含百余幅珍贵高清动物生态摄影图片,全方位反映动物在大自然中的生活场景。丛书各知识点环环相扣、系统性强,让小读者喜欢看、看得懂、记得住,把认识动物变成快乐有趣的科学探索。希望孩子们能通过本书感受动物世界的奇妙,认识动物们为生存繁衍而付出的努力。只有认识动物、了解动物,才能保护动物。

地球是由动物、植物和人类相辅相成、共存共荣的生命共同体,保护动物就是保护地球大自然,也就是保护人类自己。

(作者系动物生态学专家、《地球不能没有动物》作者)