- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

不灭的灯塔

来源:中国新闻出版广电报 时间:2021-07-01

□杨兰

今年出现了一部现象级的扶贫好剧《山海情》。它真实还原了20世纪90年代,西海固的村民是如何在国家扶贫计划的扶持下走出戈壁荒滩,从宁夏贫瘠甲天下的西海固地区搬迁到玉泉营,从无到有地建设着他们的新家园的艰难变迁史。扶贫题材想拍好并不容易,在评论区我也看到有些网友的质疑:难道真有人愿意到漫天风沙的贫苦之地无私奉献自己的一生吗?

答案是肯定的。

1962年冬天,正是豫东兰考县遭受内涝、风沙、盐碱“三害”最严重的时候。这一年,春天风沙打毁了20万亩麦子,秋天淹坏了30多万亩庄稼,盐碱地上有10万亩禾苗被碱死,全县的粮食产量下降到了历史最低水平。全县38万人口,五分之一逃离故乡,有人还因浮肿病而死。焦裕禄就在这时临危受命,带病来到了兰考。

我们“80后”“90后”没有感受过饥荒,是很难体会其中滋味的。焦裕禄出生在一个贫苦家庭,22岁加入了中国共产党。1932年,他的家乡山东省博山县崮山乡北崮山村(今淄博市博山区源泉镇北崮山村)遭遇灾荒,11岁的焦裕禄被迫退学。他种过地、卖过菜,还到煤窑当过苦工。所以,他深知饿肚子的滋味,以及灾荒给人民生活带来的苦难。

焦裕禄来到兰考时,兰考是重灾县。饥荒令兰考本地人民蜂拥般离开。都说故土难离,有多少人愿意一家老小逃离家乡呢?铺天盖地的风雪夜,焦裕禄带领县委领导们来到火车站亲眼看着县民远走他乡。北风怒号,大雪纷飞,车站的屋檐下,挂着长长的冰柱。火车站的灾民人挤人,蜷缩在候车室里,有些人扒上火车的目的竟然是出去要饭。也就是这一次焦裕禄半夜带领干部去火车站的经历,让兰考县委领导们从上到下坚定地树立了自力更生消灭“三害”的决心,让这片土地发生了翻天覆地的变化。

焦裕禄在兰考的470多天里,认真调研分析事情内在规律性,走访群众,以坚强的毅力、炽热的情怀找寻治理“三害”的有效措施。他同县委领导们制定了3年改变兰考面貌的规划,一年多时间里,他跑了全县120多个大队去进行基层调查研究,经常与农民一起同吃同住,即使病重,也不离开岗位,心里始终装着百姓。即便是临终前,他对组织唯一的要求就是:“把我运回兰考,埋在沙堆上。活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好。”

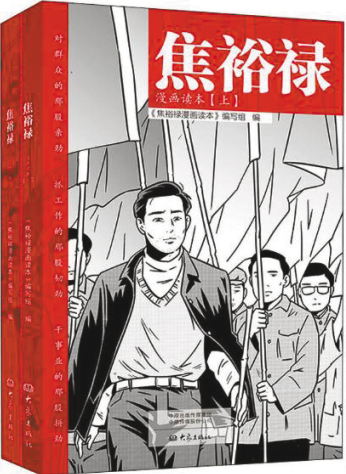

这本《焦裕禄漫画读本》内容真实、朴素、感人,在尊重史实的前提下又有很多细节刻画。焦裕禄在真实的恶劣自然环境下,以唯实唯干的作风,坚持群众观点、走群众路线,设身处地为群众办实事、做好事,在兰考1000多平方公里的土地上,谱写出了光辉的篇章。书中一个个鲜活的人物和真实事件都充分体现了焦裕禄“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的精神。

多年来,习近平同志始终强调学习和弘扬焦裕禄精神。早在1990年,时任福州市委书记的习近平就夜读《人民呼唤焦裕禄》,有感写下《念奴娇・追思焦裕禄》。2009年4月,习近平同志来河南调研,在与兰考县干部群众座谈会上,习近平同志把焦裕禄精神概括为“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”,并在兰考亲手种下一棵泡桐。2014年8月,习近平同志在听取兰考县委和河南省委党的群众路线教育实践活动情况汇报时强调,要学习焦裕禄同志“对群众的那股亲劲”“抓工作的那股韧劲”“干事业的那股拼劲”。习近平同志也为我们在新时代研究、宣传、弘扬焦裕禄精神指明了行动方向。

这次以漫画读本的形式讲述焦裕禄同志在兰考工作期间的故事,是对焦裕禄题材出版的一次创新和尝试,也是时代赋予出版人的重要责任。

焦裕禄精神是我们党和人民宝贵的精神财富,漫画又是受大众欢迎的艺术形式,在革命建设、改革等各个历史时期都发挥过独特的舆论引导作用。为深入贯彻落实习近平总书记关于学习弘扬焦裕禄精神的一系列重要讲话精神,深入挖掘焦裕禄精神的时代内涵和时代价值,大象出版社与河南省漫画家协会、河南小樱桃动漫集团联合策划了《焦裕禄漫画读本》一书。

同时,漫画的表现形式也更贴近广大青少年的阅读需求。让青少年在轻松阅读的同时,将焦裕禄精神扎根心中。

《焦裕禄漫画读本》

大象出版社 《焦裕禄漫画读本》编写组 编