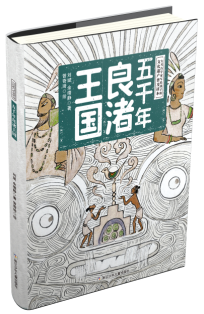

《五千年良渚王国》:

文化遗产科普“出圈”了

来源:中国新闻出版广电报 时间:2020-01-09

□余靖静

浙江少年儿童出版社

“出圈”是个流行词汇,意指某个人或某部作品突破某一个小的圈子,被更多的人接纳并认可。

在文化遗产类绘本《五千年良渚王国》上市半年后,回顾我们的创作过程,以及接收到的市场反馈,最值得欣慰的正是这一点:“出圈”了。

2018年年初,我们定下做“良渚绘本”这个选题时,在公众的认知中,“良渚”还是个冷门词。

作为在浙江工作逾10年的考古记者,我知道良渚文明是中华五千年文明的实证之地,尤其是在良渚古城水坝遗址被发现之后,它得到了国际主流考古界的认可。但这张文化“金名片”的社会科普度较低,也是事实。当时已出版的良渚主题的书中,并没有适合孩子、甚至一般成年人“亲近”良渚的书籍。

只有对接孩子的信息接受体系,传播才有效果。“既要严谨,又要有趣”成为考验文绘编团队的最难点。综合考量下,我们敲定“考古科普绘本”这一创新形式,但也惴惴,这种品类是否会被学界认可?

考古学家、良渚博物院原院长蒋卫东先生欣然著文,“一个清晰可见、生机勃勃、丰富多彩的良渚王国就如熟知的连环画般在眼前铺展开来。翻读《五千年良渚王国》,我体会到了考古的快乐,体会到了阅读连环画的快乐。”

孩子们会不会喜欢,一直是我们最为紧张的。

这本童书的“一读”,是绘画作者曾奇琦正在读小学的孩子。他的视角,也融入了这本书的创作。看到妈妈绘制那页“要先建城、必先治水”的跨页图时,这位“一读”小朋友脱口而出,“圈外波涛汹涌,圈内风平浪静”。

书面世后,全国各地的读者评论纷至沓来,一名12岁的宁波小学生说,“长长五千年,小小一本书。我第一次知道了良渚文化,感觉像是在翻阅时间”。有母亲发来了女儿创作的AI机器人画作,纹样就取自这本书封面的核心要素――良渚神徽。

这些真实的反馈,让我们略微松了一口气:孩子们完全能GET到中国文明的伟大和传统审美的妙处,这是植根于每一个中国人基因中的。

身为经济学家的浙江大学副校长罗卫东读后说:“这本看似科普类的少儿读物,不仅图文并茂,生动通俗,而且窥斑观全,通过3个关键字,把千年的良渚文明串起来加以介绍,篇幅不大,却让人得以系统了解,实在老少咸宜。”

无论是科技创业者、法律工作者,还是传媒工作者,无论是否有孩子,给予的鼓励是一致的。一位北京的朋友说,“这是大考古学家写给孩子的历史文化普及读本,我觉得我就是孩子呢,学到了很多。”