- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

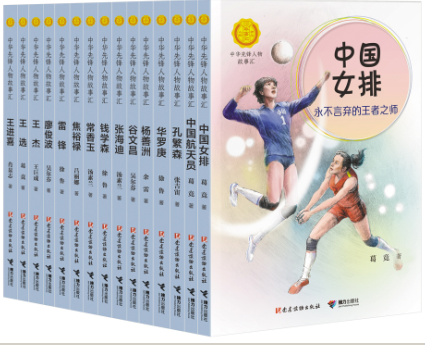

“中华先锋人物故事汇”:

展现科学家的家国情怀

来源:中国新闻出版广电报 时间:2020-01-09

□徐鲁

党建读物出版社

接力出版社

在“中华先锋人物故事汇”丛书里,我撰写了《钱学森》《华罗庚》《李四光》《屠呦呦》《林俊德》等数位科学家的故事,还有《雷锋》《张富清》等先锋和英模人物故事。每写一本人物故事,我都会努力要求自己:一定要带着真挚的感情去写,一定要让自己的文字干净质朴、富有温度,只有如此,方能与每位主人公毕生所追寻的那种大爱无疆、大道无垠的崇高理想与人格风范相匹配。

就以《钱学森》这本书为例。钱学森一生的故事,是一部极其丰富和绚丽的“大书”。如何在5万字的有限篇幅里,展现他一生的精彩故事、崇高的家国情怀、杰出的科学成就和独特的科学精神,这对我来说也是个不小的创作挑战。为此,我搜集和通读了国内已经出版的有关钱学森的10多种传记、回忆录和研究著作,然后从他一生的经历中梳理出清晰的故事线索,删繁就简,选出最精彩、最具代表性,同时也能为少年儿童读者所理解和喜闻乐见的故事来重新讲述。

在讲述这些故事时,我尽量做到去寻找、发现和采用一些最动人、最细小的细节,以一些小故事为切口,来展现这位大科学家的家国情怀、民族意识、担当精神,以及从小就注重养成的一种好奇、严谨、勤于思考又文理并重、全面发展的“科学家素质”。

比如,钱学森归国过程中的一些真实细节,堪比精彩的电影镜头。钱学森利用一切机会,寻找可以冲破软禁的牢笼、返回祖国的可能。有一天,他在阅读一份中文画报时突然看到,他父亲的一位老师和老朋友、著名学者和教育家陈叔通先生,也站在天安门城楼上。钱学森灵机一动,就给陈叔通这位“太老师”写了一封“求救信”。这封奇怪的信件,竟然辗转到了周恩来总理手上。于是,就有了后来的“用在朝鲜战场上俘虏的11名美国飞行员换回这位大科学家”的曲折故事。

陈赓大将问钱学森:“请你明确告诉我,咱们中国人,能不能造出自己的导弹来?”钱学森斩钉截铁地回答:“有什么不能的?当然能!外国人能造出来的,我们中国人同样能造出来!”这句话,后来被人誉为“一诺千钧”。

再比如,钱学森一再强调,自己少年时代得到的最大教益,不是科学知识方面的,而是在形象思维方面的训练,文学、美术、音乐等,给他日后从事科学研究打下了另一种基础,那就是活跃和丰富的想象力与创新精神。晚年时,有一次他翻看一本介绍其生平事迹的书时,还对儿子钱永刚说过:“这些书啊,都是在说我这个好那个好、这个行那个行,这对人是没有什么启发性的。我不是什么天才。真要写,就应该说一说我为什么能取得那些成就,要说一说其中的道理和规律性。”我想,像这样的细节,对少年们的成长来说,是极具启迪作用和励志意义的。