非虚构文学笔锋的力量

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-19

品读纪红建的作品能在文学与现实中找到一个平衡点,让报告文学回归文学艺术,现实世界的精神架构与文艺精神的主体探索实现统一:社会肌理与棱角分明的情感表达,充满力量感的叙述框架,构筑了当代非虚构文学的独特印记。

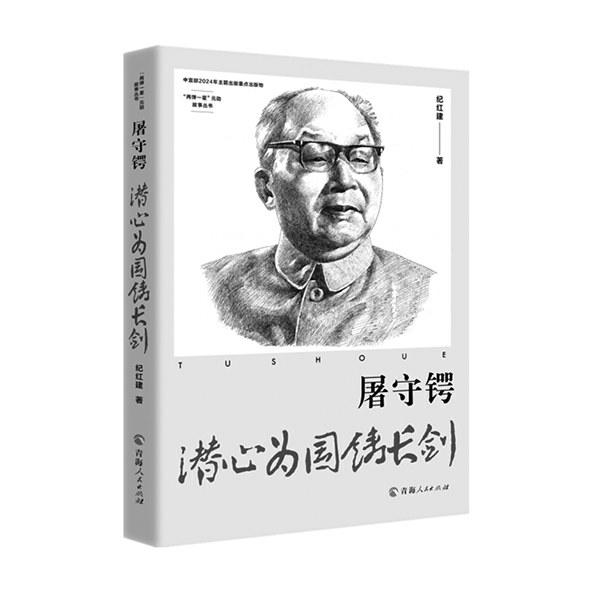

如果将纪红建的著作比作建筑艺术,那么它呈现给我们的便是时代的印记。以大量的采访作为铺垫,以真实的事件和人物为轮廓,穿梭于文字中的历史记忆、审美价值等都是实现表达的钢筋铁骨,再让可读性极强的文字作为这座建筑的物质载体和精神场域,可触可知。《屠守锷:潜心为国铸长剑》(青海人民出版社)便是这样一部作品。

对这位知名科学家的撰写,纪红建以叙事的方式娓娓道来,紧扣人物讲述的故事跌宕起伏,极具穿透力:“屠守锷的故事,要从浙江南浔这个充满书香、写满故事的古镇说起;要从他出国留学,却又历经波折回归祖国说起;要从上海码头那一幕惨绝人寰的敌机轰炸说起;要从应聂荣臻元帅之邀,跨进国防部第五研究院的大门那一刻说起……”叙事的美和题材的好有机结合,我国航天起步发展的波澜壮阔的故事便从屠守锷院士这根主线的牵引下展现在眼前。

纪红建没有刻意渲染屠守锷的“传奇色彩”,反而聚焦于他科研生涯中的“寻常”瞬间:为了一个技术难题通宵达旦演算的身影;导弹研制陷入瓶颈时顶住压力坚持自主创新的执着;面对荣誉始终将功劳归于团队、归于国家的谦逊……这些细节看似平淡,却恰恰印证了纪红建在后记中所说的——屠守锷的故事“处处都彰显着爱国主义和大局观”。在“国之大者与个人命运”的十字路口,屠守锷始终坚守着一位科学家对国家的忠诚,对信仰的坚守。这些克制而深情的文字,将抉择背后的精神逻辑清晰呈现,让我们明白:所谓“两弹一星”元勋,并非天生强大,而是在每一次考验来临时,都能以家国为重,以使命为先。

中国之所以发展得如此之快,一批又一批典型人物的引领作用是不可或缺的。深切感知典型人物的榜样力量与家国情怀,感知我们这个高速发展的国家的每一缕炽热情愫,书写中华民族的精神脊梁是作家的责任与担当。纪红建温润且极具穿透力的叙事,打开了一扇通往“铸剑者”精神世界的大门,也在字里行间触摸到一位科学家的家国情怀与信仰力量。合上书页,深切的情感共鸣在心中难以平息,因为这一切与我们生存的这片土地息息相关。我想起博尔赫斯笔下的一句话:“那些被文字淬炼过的生命体验,就像经过地质运动形成的晶体,在时间的压力下显现出全新的透光性。或许真正的写作魔法,就在于它能将日常的砾石点化为思想的钻石。”