- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

重构文明的时空叙事

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-19

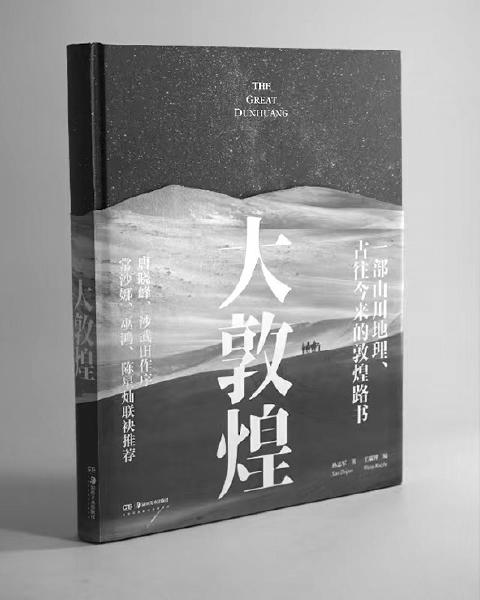

当我们提及敦煌,浮现在脑海中的往往是莫高窟中翩跹的飞天,或是藏经洞中封存千年的写卷与绘画。《大敦煌》(湖南美术出版社)却以截然不同的方式打开这一文化宝库——将其放置于更为辽阔的时空维度中,以地理为线索,以影像为语言,重构出一个生态与人文交织、历史与现实对话的“大敦煌”。

这部由敦煌研究院摄影师孙志军耗时40余年拍摄、整理而成的作品,不仅是一部融地理、历史、艺术与生态认知于一体的综合性著作,更是一场视觉与思想的双重远征。它跨越3万平方公里的土地,以300多页凝练而深邃的图文编排,完成了对敦煌的一次全景式“测绘”。

视角革新,敦煌不仅仅是一座石窟。《大敦煌》最为显著的突破在于跳出了以石窟为中心的叙事模式,将镜头拉远——敦煌首先是一片土地,一个因水而兴、因路而盛的绿洲文明。该书以祁连山冰川为起点,冰川融水汇成党河,党河滋养出绿洲,绿洲支撑起交通与聚落,继而孕育出莫高窟的辉煌——这是一个连贯的地理逻辑,也是敦煌之所以成为敦煌的根本。由此,敦煌不再只是墙上绘画的敦煌,而是大地之上的敦煌;文明不再悬浮于半空,而是扎根于土壤。

这种地理视角的引入,让我们看到,玉门关不是孤悬于戈壁的一座土墩,而是一个拥有水系、植被和附属建筑的军事枢纽;阳关之所以成为丝路南道的“门槛”,是由库姆塔格沙漠与南湖绿洲独特的地理格局所决定的。书中通过翔实的图像证据与严谨的文字解读,揭示出人类如何通过智慧与技艺适应环境、利用环境,进而书写历史。

影像为媒,40余年田野调查的视觉结晶。孙志军深入敦煌,系统捕捉这片土地真实而完整的自然与人文全貌;多次重返同一地点,记录地貌的变迁与文明的痕迹。正是这种长期主义的工作方法,赋予了该书文献价值。

该书以“宏观切入+微观印证”的结构,为海量影像构建清晰的叙事框架,先从高空俯瞰展现地理全貌,再以地面镜头捕捉细节证据。这种多尺度的影像编排,不仅带来视觉上的节奏感,更构成了认知上的层层递进。尤为值得称道的是书中贯穿的自然景观与人文遗迹的对话关系,将历史记载中的地理风貌与现存的实际景观相互参照,将古代文明遗址置于当下的生态环境中审视,这种跨越时空的视觉对话,拉近了历史与读者的距离。

学术与大众之间的平衡。该书避免了艰深晦涩的术语堆砌,代之以“视觉化+故事化”的通俗策略。同时,作品赋予壮丽的地理景观以人的温度与故事的血肉,构建了一条“地理环境—历史事件—艺术呈现”的逻辑链条,让读者逐步深入敦煌的世界。

从过去到未来,敦煌是活态的文化生态系统。《大敦煌》的另一重深意在于其揭示敦煌不仅是一个历史遗迹,更是一个持续演进的活态文明现场。书中收录的现代光热电站、生态治理项目、“沙山水”型酒店等当代元素提示读者,敦煌的魅力,不仅在于其千年之前的辉煌,也在于它如何在与现代文明的碰撞中寻找新的身份。该书倡导的正是活态传承的理念——理解敦煌,首先要理解其生成与演变的地理与人文逻辑。

《大敦煌》通过影像与文字的双重奏,为我们还原了一个立体的、呼吸着的敦煌,告诉我们,敦煌研究需接纳跨领域的对话与整合。孙志军40余年的坚持,传递了一种理解文明的方法:回到现场,尊重细节,穿越时空,连接古今。