- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

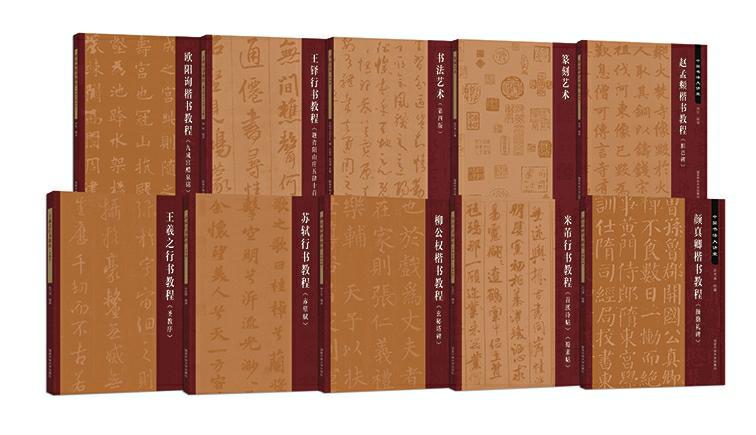

“中国书法大讲堂”

笔墨丹青传薪火 守正创新续华章

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-04-21

周斌 等 编

著国家开放大学出版社

中国书法,是镌刻于竹简绢帛上的文明基因,更是流淌在华夏血脉中的文化密码。从甲骨文的朴拙到晋唐法度的森严,从宋人意趣的洒脱到明清碑学的雄浑,书法艺术始终承载着中国人对美的追求与精神的寄托。然而,在键盘替代笔墨、碎片化消解深度的当下,如何让书法教育突破“技艺传授”的窠臼,真正成为激活文化记忆、滋养心灵成长的载体?国家开放大学出版社有限公司于2024年推出“中国书法大讲堂”丛书,交出了一份兼具学术厚度与实践温度的答卷。

这套丛书以“理论为骨、技法为肉、文化为魂”的编著理念,构建了多维立体的书法教育体系。

首先是通过理论奠基,实现在历史长河中打捞文化基因。《书法艺术(第四版)》和《篆刻艺术》两册理论著作,绝非简单的风格罗列或人物汇编。

作者以“大历史观”重构书法演进脉络:一是断代深耕。从商周金石到清代碑学,每章以“时代精神—代表书家—经典作品—技法流变”四维解析,揭示了“魏碑为何雄健”“帖学何以精致”等深层逻辑,立足于中华民族文化生态的历时性线索,全面梳理并生动呈现了中国书法与篆刻的发展轨迹、风格特色及其所承载的深厚历史文化内涵。二是跨域互文。作者将书法置于哲学、美学、语言学中考察,探讨了书法艺术对中华民族文化心理结构的影响,深入剖析了“气韵生动”这一美学核心概念,以及“形神兼备”的审美准则和“笔墨意境”的艺术表现手法;聚焦于书法这一独立自主的艺术体系,揭示其背后蕴含的中华传统文化的精髓,不仅梳理了书法与人文精神、哲学思想及审美观念之间的紧密联系,更探讨了艺术形式如何影响社会发展、塑造思想观念,以及由此孕育的独特精神风貌与文化品格。

其次是通过技法革新,让经典碑帖“活”在当下。8册技法教程摒弃“描红填格”的机械训练,开创了“解剖式教学法”:一是“米字格”创新。采用大开本米字格版式,纤毫毕现《胆巴碑》的雍容、《赤壁赋》的率意等,解决老年学习者“看不清笔锋”的痛点。更为重要的是,“米字格”的设计能够帮助学习者更好地把握字的重心与平衡,使学习过程更加科学、高效。二是梯度进阶。每册按“笔画—偏旁—结构—创作”四阶递进,即从基础的笔画练习到偏旁部首的组合,再到复杂结构的把握,最后过渡到书法创作,遵循书法学习的规律,让读者在学习过程中逐步建立信心,稳步提升自己的书法水平。三是与大家对话。每章穿插书法家生平轶事与美学思想,如临《圣教序》时解析王羲之“意在笔先”的创作观,摹《苕溪诗帖》时体悟米芾“刷字”的洒脱心性;无论是苏轼的飘逸妍美,还是颜真卿的雄浑大气,无论是柳公权的骨力劲健,还是王铎的奇崛多变,都在书中得到了精准的呈现。这种对不同书法家风格的细致解读,让临帖成为与古人的精神对话。

再次是通过守正创新,实现数字化时代的教育突围。面对“提笔忘字”的文化焦虑,丛书以技术赋能,让传统教学突破时空壁垒。每册附赠14节名家教学视频,扫码即可观看。通过高清特写镜头多角度展示名家运笔的每个细节,实现了“静态教材”与“动态示范”的无缝衔接。反复观摩、随时暂停练习的弹性学习节奏,也特别适合中老年学习者根据自身情况安排学习进度。笔墨当随时代,经典照亮未来。当人工智能开始模仿王羲之的笔意,当元宇宙展厅展出虚拟碑帖,“中国书法大讲堂”告诉我们:技术的冲击从未动摇书法的本质——那支笔尖柔韧的毛笔,始终是中国人安顿心灵、对话世界的媒介。这套“中国书法大讲堂”丛书,既是对3000年书法文明的深情回望,更是对“何以中国”的当代诠释。它值得被摆进每个家庭的案头,让横竖撇捺间流淌的文化血脉,继续滋养这个古老而年轻的民族。