多维透视中国科幻文学起源

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-10-24

晚清作为中国科幻文学的起点,其特殊的时代背景赋予了晚清科幻文学关注民族复兴、科学救国和文化转型的独特风格,并影响着此后中国科幻文学的发展形态。晚清科幻文学复杂的思想内涵和科学话语,值得不断深耕、挖掘,但受限于年代久远,资料的查找、收集和整理十分不易。对于晚清科幻文学研究而言,“文献不足征”仍然是巨大的挑战。

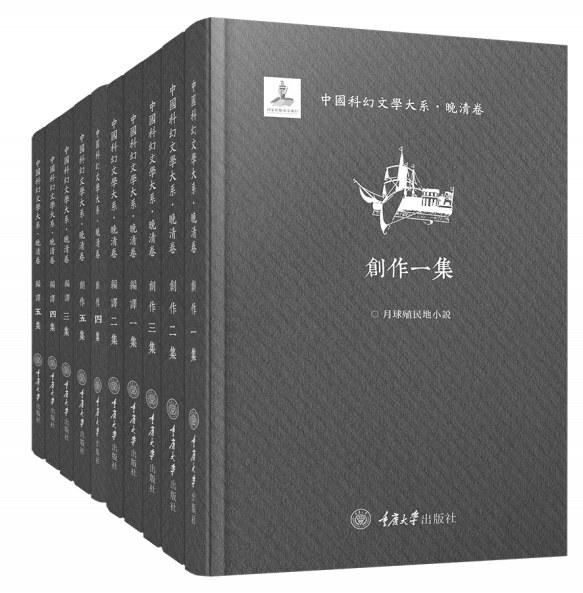

由重庆大学教授李广益及其团队编纂的《中国科幻文学大系·晚清卷》(重庆大学出版社),目前已出版至第二辑,是对旧有成果和难题的一次更新与突破。《大系》分“创作”和“编译”两个部分,尽可能地保留和尊重原初版本,进行了专业的标点和校勘,完整而系统地收集、整理了晚清时期出版的科幻小说,极大地弥补了前人的不足。不过,这套丛书的价值和意义远不止于此。

可以说,《大系》最大程度地还原和呈现了晚清科幻的复杂性和多元性。首先,从收录情况来看,《大系》并不回避早期科幻界定问题的模糊性,以“泛科幻”的标准将晚清时期“哲理”“政治”“理想”“科学”“未来”等标签下的各种有科学幻想色彩的作品收录在册,不仅可以让读者一窥晚清科幻成型之初的诸多形态,了解科幻小说在近现代中国的文类生成之路,还能体验“科学”与“幻想”的交织所带来的种种奇特想象,理解科学话语在近代中国语境中被接受、改造和本土化的复杂历程。

其次,从编纂思路来看,又可分为“原创”与“编译”的横向对比,以及已出版的第一、二辑的纵向对比。一方面,“原创”部分强调的是复杂的思想脉络,“编译”部分则看重译介作品静水流深般的影响力,唯有将二者相互比照,才能认识到晚清知识分子们如何在翻译的过程中反思中西文明、探寻出路,并在原创科幻中寄予对“未来中国”的厚望。另一方面,第二辑在“编译”部分最大的特色在鲁迅翻译的《月界旅行》《地底旅行》《造人术》,相比于梁启超侧重“科学上最精确之学理,哲学上最高尚之思想”的启蒙理想,鲁迅的“经以科学,纬以人情”具有现实性的革命精神。二者的不同思路,也影响了科幻小说在中国不同的使命和创作方式。

最后,从选文定篇来看,编纂团队在选取经典文本的同时,亦不忘考虑到目前学界集中关注部分代表性作品的研究现状,故而在每一辑中均增录了部分关注度不够但富有价值的文本,比如《冰山雪海》《新野叟曝言》《光绪万年》等作品,以期研究者深入分析。

近年来,随着人工智能技术的发展,人们愈发关注科技所带来的变革和冲击。科幻是人们面对变革时的思想实验,承载着对科技进步的永恒渴望。回望过去的人们如何想象“未来”的今天,会发现在遭遇“三千年未有之变局”时,与那些担忧、警惕、彷徨的情绪并存的,是探寻出路和努力破局的勇气,这对于身处新一轮科技革命浪潮中的我们而言,有着深刻的镜鉴意义。《大系》的编纂正如同一次对“起源”的回望,而回望是为了获得永远向前的动力。