- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

拉斯洛:时代变迁中拓展文学疆域

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-10-17

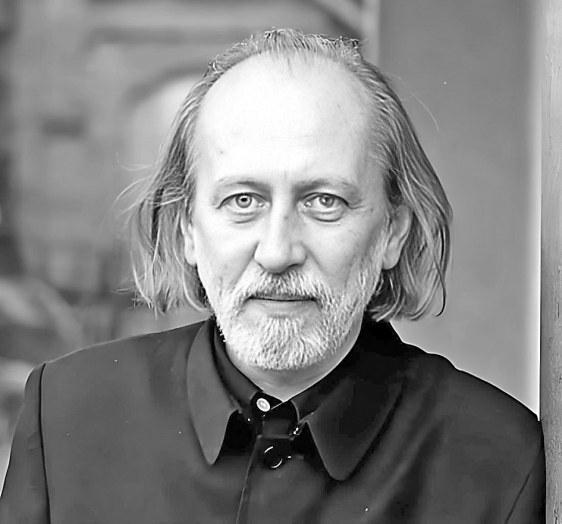

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛2025年诺贝尔文学奖得主,匈牙利当代最重要的作家之一,2015年曼布克国际奖得主,曾获包括科舒特奖、共和国桂冠奖、马洛伊奖、尤若夫·阿蒂拉奖、莫里茨·日格蒙德奖、阿贡艺术奖在内的几乎所有重要的匈牙利文学奖项。由其代表作《撒旦探戈》改编的同名电影是电影史上不朽的经典。

北京时间10月9日19时,2025年诺贝尔文学奖正式揭晓,71岁的匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛摘得桂冠。颁奖词称,“他那富有感染力与远见卓识的作品,在末日般的恐惧之中重申了艺术的力量。”

这位以超长句式闻名的作家,不仅有着跨越40余年的丰富创作历程,更有多部作品被译介至中国,其创作生涯中对中国文化的关注与书写,成为中外文学交流的一抹亮色。

不断刷新文学表达

拉斯洛的文学之路,始终与时代脉搏紧密相连。1954年,他出生于匈牙利南部小城久洛市,父亲的律师职业与母亲在社会福利系统的工作,为他观察社会底层与人性困境埋下伏笔。1972年高中毕业后,他先后在塞格德大学、布达佩斯厄特沃什·罗兰大学学习,从法律专业转向匈牙利语言和文学专业。

1985年,拉斯洛发表处女作《撒旦探戈》,一举奠定文学地位。这部以偏远农村为背景的作品,以“探戈舞步式”镜像结构与碎片化叙事,成为匈牙利现代文学的里程碑。此后,他进入创作爆发期:1986年《仁慈的关系》、1987年《诅咒》接连问世;1989年《反抗的忧郁》更是获得德国年度最佳文学作品奖。

上世纪90年代,拉斯洛的创作视野进一步拓展。1994年,他与匈牙利导演塔尔·贝拉合作,将《撒旦探戈》改编为7小时史诗电影,跨界成就电影史经典。1999年的《战争与战争》则通过“档案馆馆员追寻手稿”的故事,探讨“短暂生命与永恒价值”的哲学命题,延续其对人类存在意义的追问。

进入21世纪,拉斯洛的创作主题与风格持续深化。2001年《六个晚上》、2003年《北边有山,南边有湖,西边有路,东边有河》、2004年《天底下的毁灭与悲伤》等作品,继续以冷峻笔触审视现实;2007年,他担任编剧的影片《来自伦敦的男人》上映,进一步巩固跨界创作实力;2012年《他不问,他不回答》、2016年《温克海姆男爵的返校节》、2019年《追逐荷马》等作品,不断刷新文学表达的边界。

多部作品译介至中国

拉斯洛的作品以“绵延数页的长句”“意识流叙事”为鲜明特色,被誉为“文学中的卡夫卡与陀思妥耶夫斯基的继承者”。目前,他有多部作品被译介至中国,由译林出版社、浙江文艺出版社、人民文学出版社等出版社出版,成为中国读者了解其文学风格的重要窗口。

《撒旦探戈》作为拉斯洛的处女作与代表作,是理解他的起点。小说以匈牙利偏远农村为背景,采用“12章探戈舞步式结构”——前6章倒叙、后6章呼应,碎片化叙事与诗意长句交织。1994年改编的同名电影,以长镜头语言还原小说的冷峻氛围,成为影史“慢电影”经典,也让更多中国观众通过影像认识了这位作家。

《反抗的忧郁》是其反乌托邦主题的标杆之作,被《纽约客》评价为“既有政治层面的警示,也有哲学层面的追问,直指当代欧洲的现实危机”。《战争与战争》则展现了拉斯洛对永恒价值的探索,小说以“荒诞执念”包裹深刻哲思,被英国《卫报》称为“连接短暂与永恒的文学寓言”。

此外,《仁慈的关系》《世界在前进》等译介作品也各有特色。其中《世界在前进》通过多线叙事,展现社会转型期的人性百态。这些作品的引进,不仅丰富了中国读者的文学视野,更让拉斯洛在中国文学界引发广泛讨论。

读过鲁迅、莫言作品

有中国读者发现,在拉斯洛的书房里,悬挂着一幅由中国书法家曾来德在23年前书写的书法作品。知名诗歌评论家唐晓渡表示,这是2002年5月拉斯洛来中国采访创作期间获赠的。

拉斯洛有很深的中国情结,崇尚中国文化,尤其推崇唐代诗人李白的诗作。匈牙利一位汉学家曾为他起了一个中文名“好丘”,他将其印在自己的名片上。拉斯洛在中国采访了很多的普通的中国人,比如问“你们读过杜甫吗?”“你们读过李白吗?”类似的问题。

在拉斯洛的创作生涯中,中国文化始终是重要的灵感来源。上世纪90年代初,他首次到访中国,这段经历彻底改变了他的创作视角——东亚的神秘与厚重,为其作品注入了新的文化维度。

拉斯洛曾在采访中提到,“东方的智慧与宁静,为我打开了文学的另一扇门”。

正如他所言,这种平静也体现在文字的节奏里。

值得一提的是,拉斯洛曾公开表示,自己读过鲁迅、莫言等中国作家的作品,“鲁迅对社会现实的批判、莫言对乡土的书写,与我对东欧底层的关注有着共通之处”。这种跨文化的共鸣,也让他的作品在中国更易引发读者共情,产生跨越地域的情感联结。

如今,随着拉斯洛获得诺贝尔文学奖,其作品在中国的译介与研究或将迎来新的热潮。他不仅以文学为桥梁连接了东欧与世界,更以对中国文化的热爱与书写,为中外文学交流留下了珍贵的印记。