- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

何建明:为新疆献上如诗作品

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-10-17

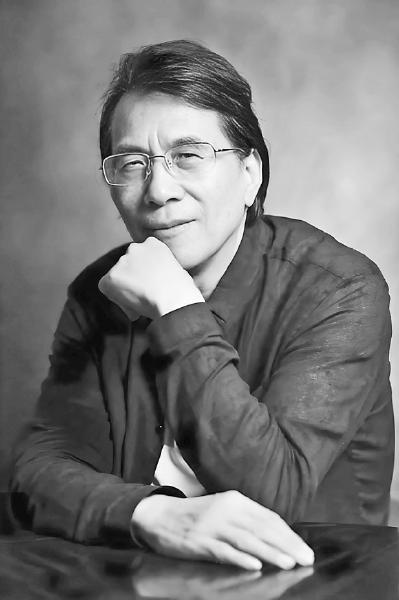

何建明 中国作家协会第七、八、九届副主席,中国作家协会报告文学委员会主任。40余年创作出版60余部作品,代表作有《如诗的大地:新疆70年纪事三部曲》《浦东史诗》《革命者》《南京大屠杀》《那山,那水》《国家》等,曾多次荣获鲁迅文学奖、中宣部“五个一工程”奖、中国出版政府奖等。作品改编电影、电视剧13部,被译介到十几个国家。

“我想为伟大祖国献上一部又一部如诗的作品。”在最新报告文学《如诗的大地:新疆70年纪事三部曲》新书首发式上,何建明如此动情地说道。

在深耕报告文学创作的道路上,何建明堪称“劳模”。对于这部耗费自己极大心血的新作,何建明坦言非常值得,作为一名写作者,能写新疆是一种荣幸:“今天的新疆,就像书名‘如诗的大地’一样,是一首诗,一首经典诗,一首优美的诗,一首读者都应该读的诗。”

新疆的广袤超乎想象

相较何建明上一部书写新疆题材的《石榴花开》,《如诗的大地》则是写新疆维吾尔自治区成立70年来的伟大历史进程。对此,何建明在接受《中国新闻出版广电报》记者采访时用了一句形象的比喻说道,如果把两者与一座“天山机场”类比,那《石榴花开》就像是一个机场的跑道,而《如诗的大地》则是整个机场。“‘跑道’自成体系,独展风采;而‘机场’则气势磅礴,震撼山河……这不仅是新疆在70年岁月中展现的波澜壮阔的历史画卷,更是在当代中国乃至世界文明史上堪称前所未有的壮丽诗篇。”何建明说。

何建明直言,两部作品创作时的感受完全不一样,“写《石榴开花》时,我进入的是一种柔软、温馨和多情的‘通道’,写《如诗的大地》则像豪情冲入云霄般的广阔和飞扬,那般奇妙与多彩,深不可测,震撼灵魂!”

为了这部新作,何建明多次亲赴新疆采风,用脚步丈量新疆大地,而这片土地的广袤超乎想象。何建明至今仍记得在一次为期10多天的采访中,自己翻越天山就达3次之多,“在塔克拉玛干大沙漠中横穿,似乎变得像在北京走长安街那样频繁。”何建明坦言,每一次这样的跨越,都如同一次传奇的旅程。

一路采风下来,打动何建明的人和事实在太多。或许是和田牧民居住地竟有一群百岁老人,或许是沙漠深处流淌着一条清澈的河流。当然,更难以想象的是,在海拔3000米的高原湖泊中竟有水生物;而在葡萄林边的沙地里,居然有人在养殖螃蟹……“然而,我最钟情的,还是那辽阔草原上随风旋转的风车,以及戈壁滩上连绵不绝的光伏发电场的壮丽景观!”他动情地说道。

“量体裁衣”成就最佳之作

《如诗的大地》成稿50万字,这数十万字稿件的背后则是大量的海采素材。一直以勤奋高产闻名的何建明,回顾一路创作历程感慨道:“许多报告文学作者一直在说‘走到’‘看到’或者抵达现场,其实这只是基本功而已。”

面对海量的采访素材和堆积如山的资料与知识,如何描绘出新疆人心目中的美丽家乡,以及全国人民所期盼的“大美新疆”,无疑是一项高难度的挑战。对此,何建明说:“难度不亚于攀登世界屋脊。40余年的采访与写作经验告诉我:面对不同要求、不同题材的作品,每一次创作都无现成经验可循,唯有依据所掌握及发现的素材,进行精准的‘量体裁衣’,才有可能成就最佳之作。”

在何建明看来,像新疆这样的“鸿篇巨作”,若不能将历史与现实有机地勾连,不能统筹局部与整体,不能将人与自然、当地人民的奋斗与各省市的支援、民族特色与民族团结等多种关系紧密联系起来,那便显得不完整且缺乏史诗般的气韵。“因此,必须以大架构、大思路、大开大合的方式进行书写。”

正是基于此,对于新疆70年的书写,何建明在《如诗的大地》创作中,采用了“‘史篇’‘诗篇’与‘史诗篇’的‘三部曲’”、12个“波段”、36个“章节”来展开。何建明用如诗般飞扬的思绪,串联起新疆大地与时间之间的几颗“纽扣”,通过文学的架构,使其形成波澜壮阔的时代潮流。这不仅是对新疆几十年发展的生动写照,更是对事物发展本质的深刻揭示。其核心在于,借助作品将中国共产党领导下的新疆发展历程,演绎为一曲瑰丽的时代交响乐,美不胜收,充满无限力量。

发现不太为人所知的新世界

“在新疆,时间常常必须服从于空间。这是在新疆创作报告文学的一大难,难于上青天一般。”创作《如诗的大地》,何建明生发出此番感慨。

“新疆太大,大到你难以想象。”依据自己的切身经历,何建明举例说,我们有时会误以为走到某个地方就足以令人惊叹,却未曾意识到新疆这片广袤的土地及其多样的地域特征,实际上是你穷尽一生也无法完全踏遍的。即便是那些在此地生活一辈子的人,也难以遍览其全貌。

“这个时候,我们的‘走到’其实都是‘点’的‘走到’。”何建明表示,对于这个“点”的把握,其实就是作家体现自己能力的时候,“除了精准外,还要有判断和认识局部、以点辐面的本领。”

在创作《如诗的大地》时,何建明曾深入塔克拉玛干沙漠腹地达4次之多,“事实上,即便走过10次,也未必能全面了解这片大沙漠的真实情况。”何建明坦言,自己之所以有这样的感悟,是因为亲临其境,参观了由中国科学家与石油工人们共同开凿的我国首口万米深井。“那一刻,我才意识到,我们对塔克拉玛干沙漠这片土地的认知,仿佛刚刚开始揭开其神秘的面纱……这种时空上的挑战与趣味,正是我在新疆的新发现与新收获。”

事实上,《如诗的大地》一书中有许多精彩的描述,它让人们对新疆有了更多新的认识。在何建明看来,写作者最大的本领并不是简单叙述大多数人都在说的事,而是要发现不太为人所知的新世界。

在《如诗的大地》新书首发式上,何建明呼吁更多的作家投入到新疆题材的创作中,“新疆不仅是自然资源、人文资源的宝藏,也是文学的宝藏。‘走一次写三年’是我的体会。”何建明表示,自己会继续把新疆题材写下去,“接下来与新疆相关的题材是一部少儿作品,探究地球与自然的奥秘。”

一部好的作品,打动读者的不仅是作家所下的功夫,更有其创作中投入的感情。何建明认为,这要看每个人对这片土地所投入的真挚感情和创作的悟性。“每个人对世界上同样一件事物得出的感受是很不一样的,写作更是如此。”