跨学科视域下的黄河再现

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-10-17

黄河在咆哮,黄河在翻滚。只有黄河,只有黄河!造就这独一无二的中华奇景,从洪荒到未来,永远不歇不休。

——摘自《黄河!黄河!》

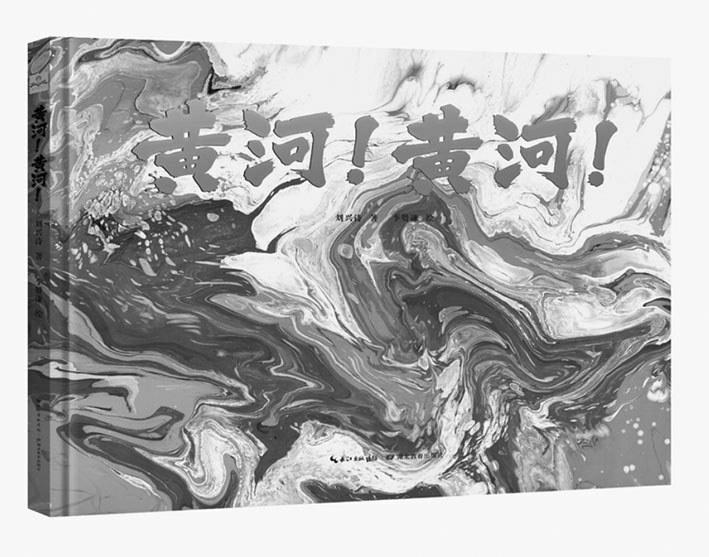

《黄河!黄河!》(湖北教育出版社)是科普作家刘兴诗继《长江!长江!》之后的又一力作,立足于专业而严谨的地理学视角,生动再现了黄河源远流长的文明史与九曲回环的自然风貌,亦在文字与图像的双重叙事中,镌刻出沿岸丰饶璀璨的自然遗产与文化记忆,从而为读者开辟了一种跨越学科藩篱的整体性认知与审美体验。自问世以来,该书即引发广泛关注与热烈反响。其阿文版版权于2025年6月成功输出,2025年7月入选“中国好书”,彰显了该作品在科学传播与文化表达上的卓越价值。

本书以“母亲河”逶迤九省区的壮阔行程为叙事主线,在科学人文交织的框架中,生发出层累丰饶的枝蔓。书中包含气候、动植物、城市、历史与文明等诸多维度,更将“决通川防”“修渠筑坝”“淤田耕耘”等历史实践纳入叙事,展现出黄河作为自然水系与人类文明交织体的多重面向。值得称道的是作者对黄河的“生命意识”的塑造:在刘兴诗的笔下,黄河被赋予了性格与情绪,成为孕育中华文明的生命体。他将“初生的黄河”比作“涓涓细流,不声不响地淌过静悄悄的高原”,又把流经扎陵湖与鄂陵湖的黄河水比作“一双亮晶晶的眼睛,凝视着大海的方向”,这些富于想象力的比喻,将科学的对象转化为有灵性的存在,使抽象的知识获得了感性的温度与叙事的亲近感。作者以宏阔的笔触描绘了黄河沿岸的历史与现实:西宁、兰州、银川、郑州等城市如群峰般在河畔崛起,文成公主远嫁途中伫立日月山的凝望、大唐兵马与西域商旅在河西走廊上的往来,以及西夏王陵与贺兰山岩画的苍古遗韵……皆被织入一幅壮丽而深远的大河文化长卷。然而,叙事并不止于历史追溯,作者将目光延伸至当下,将黄河与现代科技、生态治理紧密联结。防沙治沙的方格阵、退耕还林的绿色再生,既是自然治理的实践景观,更是人与自然关系在文明史中的生动注脚。其背后凝结着黄河流域人民与大河相依、抗衡、共生的坚韧意志与智慧光芒。作品文字既饱满圆润,又蕴含真挚情感。作者尤擅复沓与节奏的叠加,将语言的流动化为黄河奔腾的象征。

如果说刘兴诗的文字让黄河“开口说话”,那么李赞谦的绘画则让黄河“生动可见”。她以水彩为主要媒介,笔触兼具科学的精确与艺术的柔美。水彩独有的透明质感与层层晕染的色彩效果,使画面既清新灵动,又古朴含蓄;在光影交错与空气感的渲染中,写实与抒情之间建立起一种富有张力的平衡。其作品不仅与文字共同建构叙事意蕴,更使科学事实与艺术意境在视觉维度上达成和谐共鸣。她注重氛围的营造:玛曲段的黄河,以绿白色调勾勒出水体的清澈与纯净,光影交错间几近玻璃般的剔透感。而黄土高原段,则以厚重的土黄色调为主,沉稳而苍凉,凸显出黄河在地理形态与文化记忆上的厚度与重量。在视角的运用上,她同样展现出匠心:既以平视描绘黄河沿线的自然景观,保持科学观察的客观性,又常常采用俯瞰的方式展现空间的整体格局。描绘济南趵突泉时,她以鸟瞰视角展现泉水“水涌若轮”的澎湃动态,画面开阔而富有张力,营造出视觉上的震撼与灵动。银川农田的描绘同样以俯瞰角度展现出“渠道纵横、田园密布”的塞上江南,如此,在再现自然景观的同时,折射出人与自然协作共生的格局与意义。由此,绘画作为独立而平行的叙事者,与文字共同书写出黄河的全息史诗。

综上,《黄河!黄河!》的意义不止于一部科普与艺术的跨界之作,更在于为黄河提供了一种新的文明叙事:在科学的理性、文学的诗意与艺术的形象之间建立张力与共鸣,使这条古老的河流被重新阐释为流动的文化隐喻与民族精神的象征。