向孩子诠释家国情怀

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-10-17

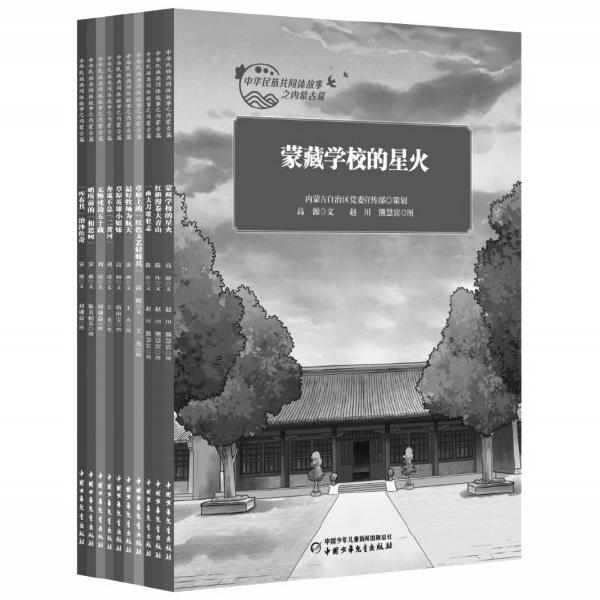

对于中华民族的形成过程、中华民族多元一体等话题,孩子们理解起来需要一个较长时间的潜移默化的过程,“中华民族共同体故事之内蒙古篇”绘本丛书(中国少年儿童新闻出版总社)就对此进行了探索。

诠释中华民族共同体理念,是埋在丛书中的暗线。丛书讲述了近代以来发生在内蒙古大地上的10个民族团结进步故事,这些故事既独立成章,又相互呼应,从多个角度生动诠释了中华民族共同体理念的深刻内涵。从历史的维度看,丛书注重讲述“民族团结奋斗史”。《蒙藏学校的星火》讲述了荣耀先、乌兰夫等蒙古族青年的革命故事。《红旗漫卷大青山》讲述了八路军大青山支队与大青山地区各族群众并肩抗日,建立和巩固大青山抗日游击根据地的故事。这些故事有力地证明,内蒙古的解放与发展,是当地各族人民在党的领导下,共同冲破黑暗、走向光明的历程。从现实的维度看,丛书是一面映照“共同发展”的镜子。《“库布其”治沙传奇》用对比强烈的画面,呈现了30多年间沙漠的巨大变迁。《奔流不息“二黄河”》则对“二黄河”的建设者们进行了热情的讴歌。建设者们用勤劳和智慧,挖出230公里的人工渠,让“塞外粮仓”的梦想变为现实。这些故事生动地说明,发展不是独奏,而是合唱,各民族只有心往一处想、劲往一处使,才能破解难题、创造奇迹。从精神的维度看,丛书是一座传递家国情怀的桥梁。《草原英雄小姐妹》的故事广泛流传,11岁的龙梅和9岁的玉荣在暴风雪中守护集体羊群,哪怕困难重重也决不放弃。《无悔戍边五十载》讲述了尼玛老人一家三代接力巡边,无怨无悔的故事。这些故事说明,看似平凡的坚守,实则是家国情怀的有力注脚。

作为少儿读物,这套丛书坚持“儿童本位”原则,让宏大的主题和深刻的道理变得可触可感。其一,聚焦具体的人物与细节。《哨所前的“相思树”》通过郭凤荣在丈夫牺牲后栽下樟子松、每年丈夫祭日来树下静坐的情节,让孩子们理解“爱”“忠诚”和“责任”。《最好牧场为航天》通过描写牧民们在搬迁时“走一阵就回头望一望”,却始终没有停下脚步的场景,展现牧民们对祖国的赤诚。这些细节之所以动人,是因为它们符合儿童的认知规律——他们更容易记住“一个动作、一个眼神”,而非抽象的概念。其二,注重可信可感。书中的故事都是发生在内蒙古大地上的真实故事,书中的人物都不是“完美英雄”,却都闪耀着人性的光辉。这让故事更有吸引力,让人物更真实,也让孩子们明白:英雄不是天生的,而是在选择中成长的——选择守护集体、选择帮助他人、选择为国奉献,就是在践行共同体理念。其三,益于“代际对话”。绘本里的一些故事如“二黄河”建设、乌兰牧骑等,年代并不久远,许多家长十分熟悉,是很合适的亲子话题。通过互动,民族团结的记忆就会从书本延伸到家庭,从而代代相传。

期待这套丛书能走进更多校园、更多家庭,在更多少年儿童心中种下一颗种子:中华民族是一个大家庭,每个民族都是家庭的一员,只有互相帮助、共同奋斗,家才能更美好。