- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

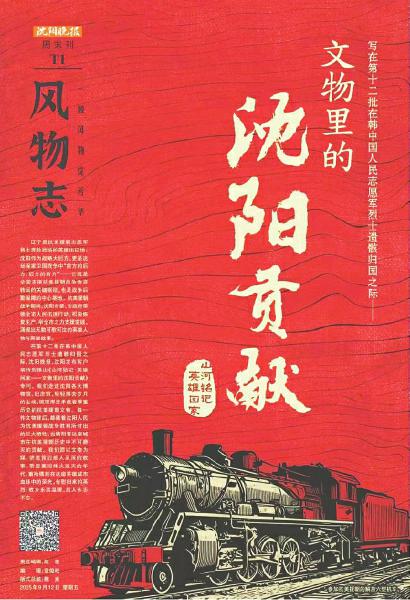

《沈阳晚报》专刊《山河铭记·英雄回家》

跨越70年的对话

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-30

在第十二批在韩中国人民志愿军烈士遗骸回国的庄严时刻,《沈阳晚报》与沈阳发布客户端推出《山河铭记·英雄回家——文物里的沈阳贡献》专刊。这不仅仅是一期报纸,更是一次跨越70多年的对话,一次对城市记忆的梳理,一次对英雄精神的接力。整个创作过程,像是一次寻根之旅,编辑、记者团队走进博物馆、翻阅史料,试图通过一件件静默的文物,还原那段烽火连天的岁月,让今天的人们触摸到历史的温度。

以“红”为底 以“轮”为脉

专刊的整体版式,毫不犹豫地选择了红色作为主色调。

但若只有红色,难免显得厚重有余而灵动不足。设计团队巧妙地在红色底纹上,叠加了树木年轮的肌理。年轮,一圈一圈,记录着时光的流淌。英雄回家的路,走了70多年,就像这些年轮,曲折但从未中断。这一设计,将时间的抽象概念转化为具象的视觉符号,增强了版面的历史纵深感和情感感染力。

封面图片的选择更是经过深思熟虑。在众多抗美援朝文物中,最终锁定了“解放六型”机车。这台参加过抗美援朝的火车头文物,造型饱满,充满力量感,它不仅是历史的亲历者,也是“前方的后方,后方的前方”这一沈阳特殊地位的最佳象征。火车头代表着动力、方向和一往无前的气势,既是对当年沈阳作为后勤保障枢纽、物资转运关键节点的真实写照,也寓意着历史的车轮滚滚向前,英雄精神驱动着我们不断奋进。这个选择,也使封面在视觉冲击力之外,也承载了深厚的城市历史内涵。

版画重塑历史 故事平实见真情

如何让历经沧桑、斑驳甚至模糊的历史文物照片,在报纸版面上既能清晰呈现,又能传递出那个年代的坚韧与力量,是本次创作的特色所在,也是一个核心挑战。

“战争年代的文物,本身就不追求美观,加上年代久远,很多照片像素低、细节缺失。如果我们简单地把这些低清晰度的图片放上去,效果会大打折扣,甚至显得不够庄重。”美编坦言最初尝试过油彩上色、模拟雕刻等手法,但效果要么失真,要么过于艺术化,削弱了文物本身的历史厚重感。

经过反复试验,我们最终选定了版画风格进行处理。版画本身具有一种刚劲、质朴、黑白分明的特质,非常契合抗美援朝那段艰苦卓绝又充满英雄气概的历史。通过版画手法处理,不仅有效弥补了原图清晰度不足的问题,还突出了文物的主体轮廓和关键细节,更赋予其一种木刻般的力度和庄严感。这种处理方式,也使得文物图片既清晰可辨,又充满了艺术张力和历史仪式感,成为版面上一个个视觉焦点。

在内容叙事上,8个版的专刊摒弃了宏大说教,采用平实甚至白描的手法,让文物自己“说话”。《16岁女孩写“血书”上前线》《快卸快装 100架米格战机交付》《19天 10万军镐送前线》……这些标题直接、具体,瞬间将读者拉回到那个争分夺秒、热血沸腾的支援前线场景。我们没有刻意渲染,只是把历史档案和文物背后的故事真实地讲述出来。恰恰是这种平实,最能打动人心。那个16岁女孩的决心,那100架战机的快速交付,那10万把军镐的紧急生产,每一个数字、每一个细节,都凝聚着沈阳人民倾其所有的奉献。真实的故事本身就最具力量。

共鸣跨越地域 纸媒的温情收藏

专刊推出后,引发的反响超出了编辑部的预期。最令人动容的反馈来自安徽省亳州市的读者王立杰。他并非沈阳人,却特意致函报社,表达了对这期报纸的喜爱,并希望能收藏一份。

“收到王立杰读者的来信,我们很感动,也很受鼓舞。”这位读者的举动,让编辑部深感价值所在——媒体不仅是信息的传递者,更是情感的连接者和集体记忆的守护者。

在数字阅读盛行的今天,一份精心制作的报纸专刊,依然有着不可替代的温度和重量。王立杰想要“收藏”的,不仅仅是新闻纸,更是那段被精心梳理和呈现的历史,是那份对英雄的深切缅怀和崇高敬意。这充分证明了,扎实的内容、精心的策划、富有情感的设计,能够使传统媒体产品焕发出新的生命力,成为值得珍藏的“历史切片”。

《山河铭记·英雄回家》专刊的创作过程,是一次对新闻专业主义和人文情怀的践行。它告诉我们,做好重大历史主题报道,需要严谨的态度,需要创新的手法,更需要一颗敬畏历史、感恩英雄的心。用朴实的语言讲述真实的故事,用巧妙的设计传递深厚的情感,最终才能引发广泛的共鸣。让历史照进现实,让英雄精神在传承中永存。

(作者系沈阳晚报社记者)