- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

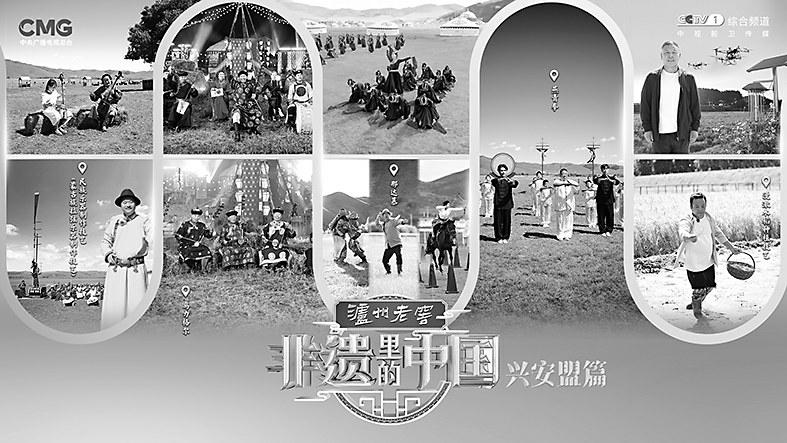

《非遗里的中国》走进兴安盟:

聆听大美草原的非遗回响

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-24

作为中央广播电视总台与文化和旅游部联合打造的大型文化IP,《非遗里的中国》自开播以来便获得了大量关注与点赞。近期,节目更是将目光投向内蒙古草原,兴安盟篇以“互动式体验、立体化呈现、深层次传承”为创作内核,让草原非遗变为可触摸的生活,为非遗传播提供了传统与现代共生的新样本。

全景式展现非遗图谱

深植千年非遗根系,《非遗里的中国》兴安盟篇创造性地搭建了“国家级—自治区级—盟级”的非遗层级体系,同步覆盖竞技、技艺、农耕、饮食、艺术等类型,巧妙融入蒙汉多民族文化元素,呈现出“点上有细节、线上有脉络、面上有生态”的内蒙古非遗全景图谱。

在国家级非遗层面,节目来到盛夏时节的乌兰毛都草原,以蒙古族千年传统盛会那达慕为切入口,通过“男儿三艺”(搏克、赛马、射箭)等非遗技艺的完整呈现,展现草原文化的竞技基因;札萨克图马具制作技艺、蒙古族拉弦乐器制作技艺(四胡、马头琴)等,串联起非遗的千年传承脉络;盟级的阿尔山林俗宴技艺带领嘉宾品尝紫花脸、鸡血蘑、小黄蘑、黑蚂蚁等珍奇山珍,在舌尖感受阿尔山得天独厚的生态秘境;自治区级的燕青拳作为汉族武术非遗,从“家族秘传”到“校园课间操”的转型,更成为多民族文化交融的生动注脚。

从非遗类型与民族维度看,节目构建了多元共生的文化图景。竞技类非遗中,蒙古族搏克“不按体重分组、按年龄分组,点到为止”的规则,将草原民族“公平为上、尊重对手”的哲学具象化;饮食类非遗里,“察干伊德”(白食)奶制品的四步制奶皮法、“乌兰伊德”(红食)的炭烤羊腿秘方,还原了游牧民族“逐水草而居”的饮食智慧;汉族的太极八卦拳与蒙古族的呼麦同台开场,更打破了观众对内蒙古非遗的刻板印象,让观众感受到完整的草原文化生命体。

互动叙事回归草原场景

传统非遗节目常陷入“博物馆式困境”,技艺被置于脱离原生环境的舞台,观众只能“远观”而无法“近触”。《非遗里的中国》兴安盟篇则以“原生场景营造+全流程参与”破局,让嘉宾与观众随镜头走进草原、稻田与蒙古包,以互动参与式叙事将“观看非遗”转变为“参与非遗”,以破壁表达与时空对话激活文化基因,一定程度上消解了非遗与大众的距离感。

“场景不移植”是沉浸式体验的根基。节目中,那达慕环节直接取景于乌兰毛都草原的真实那达慕大会——千匹骏马踏起的烟尘、牧民手中舞动的红绸、安代舞演员整齐的踏步声,构成了非遗最鲜活的“背景音”,此时节目嘉宾与观众将不是“旁观者”,而是赛场上的“参与者”,从客体视角转变为主角视角,更具代入感。

漫潵水稻环节则将体验维度进一步延伸。嘉宾先乘坐稻田小火车穿越察尔森镇的万亩稻田,无人机按北斗定位系统精准追肥的“科技场景”与远处牧民放牧的“传统画面”同框;随后走进试验田,在传承人代海艾的指导下尝试传统漫撒。这种“先观后试、先现代后传统”的体验设计,让非遗的“过去与现在”在真实场景中自然对话,而非生硬的对比。

面对非遗如何“活在当下”的时代命题,《非遗里的中国》兴安盟篇通过“传统技艺的精神坚守”与“现代玩法的功能创新”的多元呈现,清晰传递出“非遗的生命力,在于既不丢根脉,也能跟上时代”的核心观点。

深挖传统彰显文化自信

节目对传统根脉的深挖,为创新筑牢了根基。蒙古族搏克的公平观从未因时代变迁而改变——传承人呼吉格乐强调“不许抱腿、不打脸”的规则,是“不伤对手、点到为止”的传统共识;四胡制作技艺中,传承人即便制作8米巨型四胡,仍坚持用羊肠弦搓制琴弦,展现传统技艺不可替代的核心价值;乌力格尔传承人吴础古拉家族“四代用一把低音四胡”的故事,更将口传心授的传承模式具象化为“琴弦上的血脉共鸣”。

从那达慕草原的搏克角力,到燕青拳的落地生根;从手工刨制的马头琴木坯,到8米四胡奏响的草原长歌……“守根不守旧、创新不丢魂”,兴安盟的非遗既保留了纯正的“草原的基因”,又具备了“走向现代的能力”,观众看到的不仅是技艺的进化,更是对文化的自信与从容。

《非遗里的中国》兴安盟篇以草原为媒,用破壁表达与时空对话激活文化基因,让非遗跳出屏幕、走进日常,更让草原非遗在传承的厚重与创新的鲜活碰撞中,迸发生生不息的永恒生命力。