- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

2025“我与地坛”北京书市火爆,读者感叹“没有人能空着手离开”——

我们为何还需要线下书市?

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-22

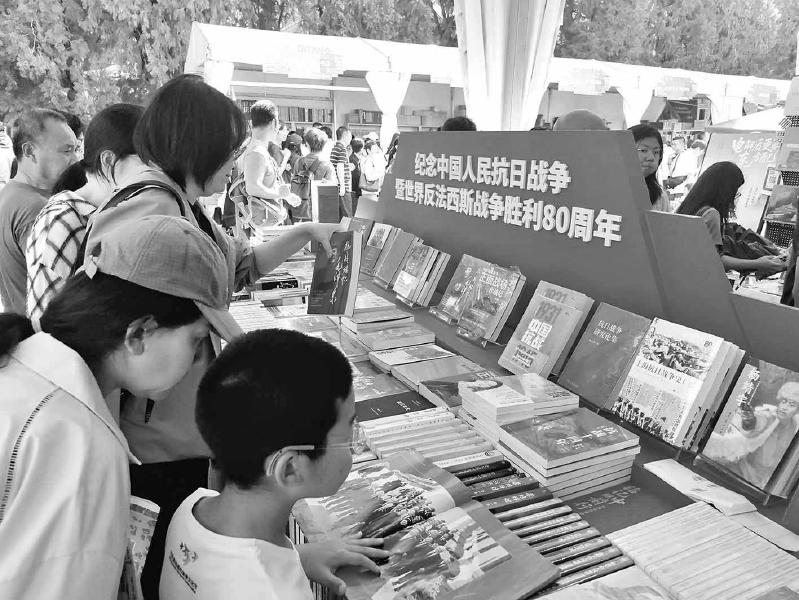

2025“我与地坛”北京书市现场,纪念抗战胜利80周年主题图书展台吸引读者驻足。 本报记者 范燕莹 摄

在数字化阅读日益普及的今天,线下书市依然以其不可替代的温度与实感焕发着独特魅力。9月12日,以“阅读,遇见更好的自己”为主题的2025“我与地坛”北京书市在地坛公园如期举办。上百家出版社、书店和文化机构共聚一堂,打造出一场融合图书展销、文创体验、文化对话的全民阅读盛会。

书市期间人流如织,记者了解到,截至9月20日,9天逛展人数达43.5万人次。不少读者感叹:“没有人能空着手离开地坛书市。”这句话不仅道出了读者对于图书、文创产品的热情,更折射出数字化时代,人们对面对面交流的深切渴望。

图书热,文创更热

本届书市主展场总面积约2万平方米,比去年增加了2000平方米,设有13大展区,涵盖主题出版、精品图书、外文原版、国潮悦读、旧书新知等多个板块。热销产品不仅限于图书,更延伸至各类文创,呈现出“书与物”结合的新消费趋势。

书市期间,广大参展机构带来了丰富的图书、文创产品,销售亮眼。据中国人民大学出版社明德书店经理王泽武介绍,他们的热销产品有三大类:自有品牌图书及文创、影视联动图书及周边、文博类出版物。其中《县乡中国》《毛泽东传》《藏在故宫里的中国史》等图书,以及人大主题帆布包、银杏叶书签和“学位熊”等文创产品备受青睐。

中国社会科学出版社重点推出《新编第二次世界大战史》及二战相关图书,“鼓楼新悦”“失落的文明”“答案在路上”系列。

机械工业出版社则聚焦AI通识、生活、心理、少儿和文创类产品,其中少儿手工拼插类产品和AI科普书销售较好。

我在地坛书店推出的史铁生《我在地坛》定制版、汪曾祺《人间草木》钤印本、罗翔《不止于正义》等图书销售表现突出,几款史铁生金句铜质书签成为文创爆款。

中央民族大学团结书社的“符号中国”系列丛书,以中英双语解读传统文化意象,吸引读者驻足。《旗袍》《中国茶》《中国传统色彩》等与传统美学相关的主题图书,尤其受到年轻女性读者喜爱。

春风在书店主理人马丽洁介绍,在500万政府惠民券的推动下,读者的购买欲望得到充分释放。截至9月17日中午,该店的销售额已与去年持平。“未读”和“理想国”两大品牌的天文、物理、哲学、社会学类图书占据70%销售额。另外,绘本作家几米的作品表现抢眼。

当下多家出版社纷纷进军文创板块,主动推出文创品牌,求新求变,一些文创品牌深受消费者欢迎。记者注意到,在本次书市上,各种文创产品尤其热销。

中国社会科学出版社营销中心主任王斌观察,本次书市文创销售热度高,占销售额的60%—70%,成为显著增长点。

“本次书市的文创销售已超过上海书展。”人民文学出版社文创部主任邝芮介绍,此次该社旗下“人文之宝”带来100多种文创产品。买文创满39元赠送“文学包袱”的活动非常受欢迎,每天都能看到排长队结账的景象。

邝芮表示,文创热销背后是读者对于获取情感共鸣、满足审美与收藏爱好等多层需求的释放,显示出文创市场正向更多元、更个性化、更经典化的方向发展。

场景消费与文化在场更具实感

不同于线上交易的便捷与虚拟,线下书市强调的是“场景消费”和“文化在场”,本次书市期间,出版社、书店通过组合销售、作者见面会、亲子共读等多元形式,将售书延伸为立体的文化体验。

如明德书店注重精选产品,做到多而不乱、品味高雅;雍和书庭则通过作家IP套装进行组合销售,如史铁生和余华的“《我与地坛》+《活着》”套装,史铁生的“《我与地坛》+帆布袋+明信片”套装等组合,效果显著。

“每年的地坛书市我都来。”中国人民大学教授吴真说,秋天的北京,和阅读很搭配。唯一和往年不同的是,她今年是以作者身份带着新作《暗斗:一个书生的文化抗战》分享而来。

王斌认为,北京地坛书市的人气体现在:精神气——健康积极、相互感染的氛围;烟火气——融入饮食、文玩等生活元素;文化气——传统集市与庙会的历史文化底蕴。

面对线上渠道的激烈竞争,线下书市其不可替代的核心价值是什么?受访者给出了几乎一致的回答:体验感。

邝芮的回答颇具代表性:“地坛公园本身就是一个旅游景点,有史铁生的文学符号和元素。在秋天的北京地坛逛一逛是很好的体验,同时与每个出版社、每个店主的交流互动能让大家体会到久违的亲切感。”

王泽武总结了线下书市的三大优势:提高选书效率和成本优势,增强文化体验和社交属性,提供亲子互动与阅读培养场景。

中央民族大学出版社社长助理曹红玉补充道,每年北京书市都设有特色书店或实体书店街,让读者一站式打卡北京乃至全国特色实体书店,读者可以和书店主理人进行面对面的沟通,感受“15分钟阅读圈”的便利。

数据、共鸣与品牌的长尾效应

尽管线上折扣常态化,但线下书展依然展现出独特的商业价值和文化价值。多位参展机构代表表示,书市不仅带来直接销售收益,更实现了品牌曝光、用户互动与市场调研的多重功能。

作为出版方代表,机械工业出版社营销销售中心副主任彭晓婷表示,线下书展同样提供优惠促销,对于出版社来说,付出的成本与线上相当。但不同的是,出版方能直接现场感受读者的购书热情以及其对图书的正负反馈,“可以说是我们获得一手市场信息的一个端口或者窗口”。

这点也引发邝芮的共鸣。他表示,现场互动为出版社提供了一手的数据和资料。而像人文社推出的“文学包袱”等文创在小红书等社交平台上实现了二次传播,延伸了线下活动的长尾效应。

作为书店代表,冯丽洁表示,地坛书市汇聚了大量真正懂书、爱书的读者,他们对优秀图书品牌、优秀出版社和图书品牌如数家珍,这也倒逼书店不断提升选品能力。“参加书市,不仅为销售,更是展示品牌、拓展合作的良机。不少企业客户就是通过地坛书市、朝阳书市建立联系的。”

雍和书庭、我在地坛书店创办人彭明榜认为,“对于真正带了好书、好文创产品来参展的书店和机构,那肯定是有得赚、值得赚。”

在曹红玉看来,依托地坛书市,团结书社突破了物理空间上的地域局限,走出校园,广泛参与到北京的惠民文化活动中。

2025“我与地坛”北京书市再次证明,在数字化浪潮中,人们对线下文化空间、纸质阅读体验及人与人之间的真实链接,仍有深切渴望。随着全民阅读和“书香北京”建设的深入推进,北京书市这一文化IP将继续焕发新的活力。