- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

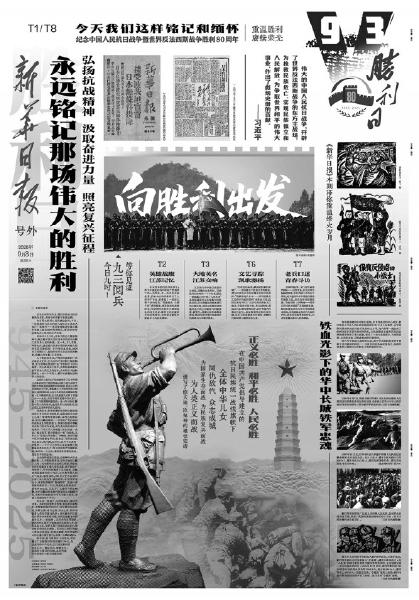

《新华日报》“号外”特刊《今天我们这样铭记和缅怀》

赓续荣光,跨越80年的一场时空对话

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-16

9月3日,以“今天我们这样铭记和缅怀”为主题的《新华日报》“号外”特刊,带着墨香铺展案头。指尖触碰处,油墨纹理与岁月褶皱重叠——80年前,《新华日报》以“号外”率先向国人宣告了“日本无条件投降”的消息;80年后,《新华日报》又以8个版的特刊复刻历史,续写华章。这是新华报人跨越时空的深情对话。作为特刊执行编辑,那些绞尽脑汁、辗转难眠的日夜仍历历在目——

6月17日,夜班编辑组成11人攻坚项目组;7月8日,《文物为证》《报纸记忆》双方案草拟完成;7月16日,聚焦文物叙事敲定;7月9日,项目组首次头脑风暴;8月18日,“号外”特刊提议抛出,初定4个版框架又很快被打破;8月26日,编委会敲定主题,版面扩至8个版,当夜重构方案……

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,从年初开始,在报社编委会统筹调度下,新华日报全媒体陆续推出“归来仍是少年”“英雄战旗 光耀千秋”“浴血江淮河汉 驰骋华中敌后”“吾家吾国 大河奔流”“凯歌穿越八十年”“大地英名”等多组重磅报道,浓墨重彩地展开弘扬伟大抗战精神的主题宣传。面对如此丰富的素材,我们决意跳出传统特刊模式,通过“二次创作”集成多团队成果,构建多元立体叙事网络:从英雄战旗、地名、文物档案、文艺作品、新四军老兵、重要战役战斗等不同维度,讲述抗战故事,凝聚于“江苏印记”。寻访英雄战旗足迹遍布全国,同时聚焦还原江苏大地激战场景;解锁80个以抗战英烈命名的江苏红色地标,串联起天南海北的悲壮故事……这种编排让宏大历史在“身边”找到印记,让读者感受脚下土地上的历史脉动。

笔触既涉宏大战役,亦探“一件旗袍、两枚印章”的微观故事,借“一首歌、一幅画”传递民族力量。这种微叙事将宏大主题具象化,展现历史洪流中个体生命的韧性,呼应“今天我们这样铭记和缅怀”的主题,引领读者深刻理解和弘扬伟大抗战精神。“丈量红色热土,赓续精神长河”“每一个地名,都是一座抗战丰碑”“初心滚烫,青春未央”等标题从稿件中精心提炼,让历史有了可触温度。

特刊最富有创新性的突破,在于引入青春视角。“90后”“00后”采访团重走故道,与百岁新四军老战士共忆烽火岁月,以记者手记形式解读抗战精神。这种“活化”传承,让历史在年轻群体中鲜活可感。

视觉设计是最大挑战。我们的目标很明确,就是通过版面语言,搭建起一座历史与现实之间的对话桥梁。当本报那些泛黄的“号外”、胜利日版面映现在面前时,仿佛打开了一扇通往过去的大门。我们决定用好新华前辈们留下的丰厚报史素材,同时结合传统木刻艺术,模拟胶印网点技术,将1945年的“号外”铅字与新时代的符号巧妙结合。

头版从单版改为竖通连版,三易其稿。起初虽有评论、导读、阅兵演练图片等元素,但总觉得还少了点什么。加入“铁军忠魂”的珍贵图片,选用老字体还原历史质感,才找到了我们想要的感觉。

每一版的视觉焦点都是时空入口——从胜利号角到战旗方阵,从文物展柜到时空隧道,历史记忆被转化为可感知的视觉符号;色彩搭配也几经考量调整——主色调选用老报纸的“琥珀棕”,营造历史厚重感,同时在文物特写处点缀朱砂红,让庄重的基调中饱含温暖生机……我们在历史与现实之间穿梭,不断地寻找着那个最佳的平衡点。

“号外”特刊推出后引发全媒体传播热潮:交汇点新闻定制特刊H5单条浏览量迅速破万;“新华夜归人”推文刷屏,大量行业头部平台相继转发推荐,网友感慨:“兼具历史厚重和时代美感!”

此刻,老“号外”复制品与新“号外”特刊并置案头。这也让我们深知,这份特刊不仅是历史记录,更是用新闻纸筑起的精神丰碑——愿80年后的人们翻开它时,触碰到的不仅是泛黄纸页上的一段历史印记,更是一个时代镌刻在新闻血脉里的精神图腾。

(作者系新华日报社全媒体编辑出版中心主任)