- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

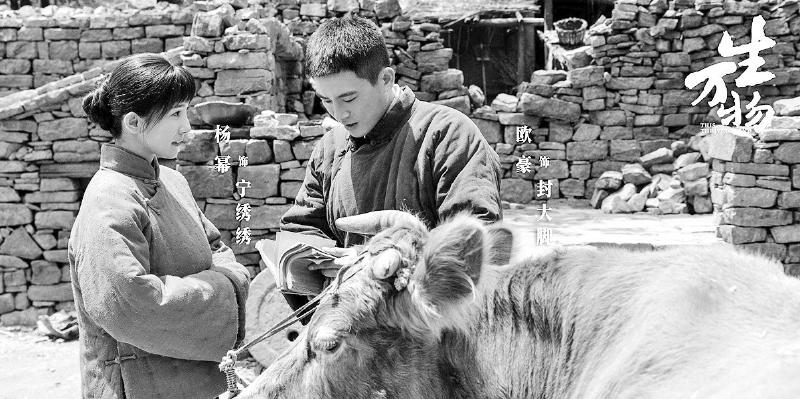

《生万物》

土地与人性之歌

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-10

“土生万物由来远,地载群伦自古尊。挣脱命运道且阻,天人之变行将至。”年代情感史诗剧《生万物》近日收官,该剧讲述了在近百年间鲁南大地时空背景下,宁家、封家、费家三大家族两代人在热土之上让万物生长的故事,演绎时代变迁下中国百姓对土地的深深眷恋。

凭借精彩的剧情、鲜活的人物形象、深刻的主题表达和精良的制作,该剧开播后热度迅速攀升,登顶爱奇艺热度榜,仅用65小时便突破了1万的热度,在竞争激烈的暑期档脱颖而出。

“调亮”原著底色

《生万物》改编自山东作家赵德发的获奖文学作品《缱绻与决绝》,原著是扎实的、厚重的,事件和人物的脉络清晰完整,充分还原了当时那个年代山东地区的风土人情。基于这个优质的文学基础,导演刘家成根据更符合当下的方向进行了一些调整,提高了一些小说的温度,让人与人之间更显温情。

这个调整的方向,从名字就能看出来——原著书名《缱绻与决绝》透着悲情与撕裂,电视剧更名为《生万物》,蕴含更多希望与力量。“‘生’是向上的,给人希望的。”在刘家成看来,优秀的文艺作品需要批判性,但更重要的是传递希望和温暖。

因此,剧集适当“调亮”了原著灰色的基调和沉重的人物命运,使用了浪漫主义表现手法,试图通过相对轻松的风格让观众更好地感知故事内核。比如剧中的郭贵耀是一个善良、温和、精明和带有幽默色彩的人物形象,而原著中的郭龟腰更加狡黠、卑劣。演员张海宇在接到这个角色时,便着意从“暖”这个调性上去塑造。“比如外在的形体呈现上,郭贵耀后背的残疾是一个事实,但无需过分去用‘弯腰驼背’的方式塑造,反倒他会有意识地站直,掩盖他身体的残疾。”

张海宇认为,对于一部电视剧而言,不仅要还原一个时代的风貌与种种,也要让观众能看明白、想明白,尽量让观众能与人物共情。显然,一个温暖、幽默的郭贵耀比小说里狡黠、丑陋的郭龟腰更容易让人接受。

此外,原著《缱绻与决绝》时间跨度较大,涉及几代人的叙事。而《生万物》中大部分篇幅的时代背景集中在1926年到1947年这20多年间,以宁绣绣和封大脚的人生为主线。刘家成认为,在这20年间,无论是人物之间的张力,还是故事的浓度和力度都更强。“观众最多接受和两代人建立情感联结。如果再出现第三代人当主角,观众就很难建立情感联结,从而选择‘弃剧’”。

制作“真实不粗糙”

众所周知,年代戏的制作难度并不小,甚至比历史戏的摄制更有挑战,观众不能容忍年代戏里的场景、道具有“穿越”感。为了尽可能还原当时的场景,《生万物》的主场地天牛庙村选择了真实的村落。这座位于山东临沂的有着上百年历史的村庄,保留着最原始的烟火气——院落里自然生长的树木、斑驳的土墙、历经风雨的农具,都是人工布景无法复制的。

服化道方面,刘家成坚持“真实但不粗糙”的原则。农民的衣服要有补丁,补丁得缝在衣服最容易磨破的地方,要真实且自然的破旧;地主宁学祥的棉袄虽破,但内衬要露出毛皮,以体现他的虚荣。就连农具也大多是从当地博物馆借来的真品。“真正的农民一眼就能看出真假,我们不能糊弄。”

有别于其他角色,郭贵耀不种地,他主要承担着村子与外界交流的角色。因此,张海宇向刘家成申请,让他尽量全程穿一双皮鞋。这双皮鞋是郭贵耀炫耀的资本,也是他作为“走脚”的标志之一,他希望自己的“洋气”得以在村中彰显。

作为走街串巷的商贩,郭贵耀见过很多新奇玩意,他使用的道具颇多,包括洋酒壶、望远镜、墨镜等,这些也都经过了严格的筛选和判别。张海宇提到,剧中写郭贵耀见过巧克力,或许他也见过可口可乐?张海宇特意去查了一些资料,据说可口可乐1927年传入中国,叫做“蝌蝌啃蜡”。“如果郭贵耀把这样一个当时新奇、但于今而言习以为常的饮料送给苏苏,那会很有趣味性。但最终怕资料不实产生争议,便放弃了这个想法。”

在农村剧式微的当下,刘家成坚信土地叙事的力量。他认为,土地所承载的不光是物质,还有人们的精神寄托。“所有人都离不开家乡,都有解不开的乡愁。”