《浙江日报》栏目《烽火足迹》

手绘抗战烽火 连通绿水青山

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-09

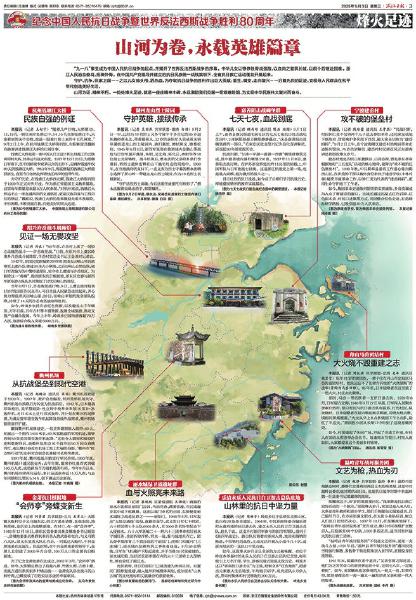

我们用一张手绘浙江地图,呈现全省11市有代表性的抗战遗迹,展现烽火岁月里浙江儿女抗日救亡、浴血奋战的事迹和不屈不挠、英勇无畏的精神。

——滕昶

杭州钱塘江大桥是民族自强的例证,衢州机场从抗战堡垒蝶变为现代空港……9月3日,《浙江日报》在3版《烽火足迹》栏目中,推出《山河为卷,永载英雄篇章》报道,用一张手绘浙江地图,呈现全省11市有代表性的抗战遗迹,展现烽火岁月里浙江儿女抗日救亡、浴血奋战的事迹和不屈不挠、英勇无畏的精神。

“整版内容从策划上来说并非无本之木,而是建立在《浙江日报》关于纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年策划这个整体报道方案之上的。”浙江日报全媒体编辑中心要闻编辑部副主任滕昶告诉《中国新闻出版广电报》记者,《浙江日报》在策划报道方案之初就在考虑,如何让日常栏目报道与纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会当日报道之间进行有机联动,使其在调性、内容上能统一,不脱节。

于是,便有了用一张“烽火足迹”地图来展现浙江11市抗战风云的巧思。将日常栏目报道进行更加集中、重磅呈现,更具直观的视觉冲击力。

有了“烽火足迹”地图,如何标注那些耳熟能详的点位,把重复的素材写出新意?“我们决定从小处、细处着手,力求通过这张地图挖掘一些过去没有被充分挖掘和报道的故事。”滕昶表示,为了在短时间内搜集到最具代表性的点位,浙江日报社11个分社在11市党史办、档案馆的帮助下,遴选出数十个基层点位。

面对大量素材,要闻编辑部的编辑与分社记者们进行了多轮沟通,细致分类,总体分为:战场上的英雄壮举,如嘉善阻击战、丽水城保卫战等;战场之外的民族脊梁,如茅以升亲自炸桥等;爱国青年的报国之志,如温岭青年战时服务团等。此外,还选取了发生在舟山定海的日军“火烧景陶”事件,反映日军的残暴,以及大火烧不毁的重建之志……最终,通过合理安排11个颇具代表性的点位,实现在地理上的全覆盖和视角上的多方位呈现。

选好点位,记者的稿件采写也有高要求:在短短300字的篇幅内,既要准确呈现当年的历史事件,又要关照到该点位今天的蝶变。当编辑在紧锣密鼓地与记者组稿的同时,浙江日报全媒体编辑中心设计研发室的美编老师们也在同步进行版式设计。浙江日报全媒体编辑中心设计研发室副主任吴雄伟说,“烽火足迹”版面用色大胆,没有按照常规思路用代表“烽火硝烟”的暖色调,也没有过多展现战争阴霾,而是用代表希望的绿色,以水彩风格绘制地图,还特意描画了地图上的山与河。

“这既是一种时空上的穿越连接,更蕴含着我们对这一版面所注入的深刻意涵:由曾经的烽火足迹,到如今的绿水青山、国泰民安,我们通过内容上的强烈对比,展现的正是先辈的英勇抗战,才换来了今天的山河无恙。”滕昶坦言,所有的巧思和用心,都被写进了版面导语中:山河为证,精神不朽。一处处烽火足迹,就是一座座精神丰碑,永远激励我们克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗。