- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

烽火纸墨映丹心

——诞生于抗战烽火中的新四军报刊

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-08-15

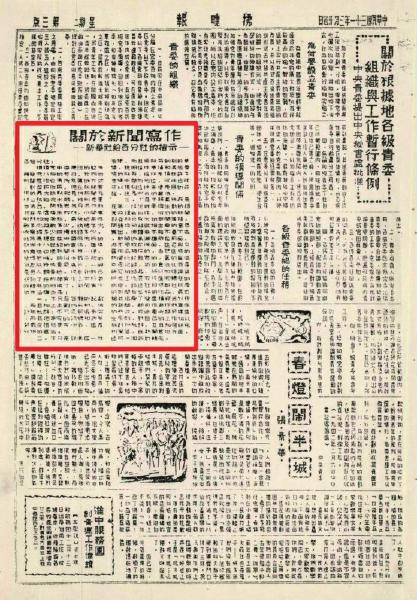

《拂晓报》

“抗战硝烟,纸墨千秋。”在纪念中国人民抗日战争胜利80周年的夏天,笔者再次走进江苏盐城新四军纪念馆。玻璃柜里,被弹片撕裂的纸页、被硝烟熏黑的报头、被血火烤焦的边沿,都在无声地诉说:这里陈列的不只是旧报,更是一支军队、一个政党、一个民族在最黑暗年代里,用纸张和油墨点燃的火炬。它在中国共产党的领导下,以思想为刃,以文字为旗,为新四军的壮大和抗战的全面胜利立下了不朽功勋,也在中国新闻史上镌刻下光辉篇章。

在炮火中分娩的《救亡日报》。1937年8月24日,淞沪会战枪声正密。《救亡日报》在残垣与警报之间仓促出世。没有电力,排字工人就借着煤油灯的光亮捡字;没有白报纸,便把染血的纱布拆下来漂洗后晾干做衬纸。创刊号头版是一句黑体大字:“国家兴亡,匹夫有责!”印量仅3000份,却随着黄浦江上的运煤船漂向江南水网,成为无数难民与溃兵口袋里“最珍贵的一捧火种”。

破五更而迎光明的《拂晓报》。1938年9月29日,河南竹沟镇,新四军第四师政治部创办《拂晓报》,彭雪枫在发刊词中写道:“拂晓者,破黑夜而迎光明也。”报纸被誉为“人民的喉舌”“战斗的武器”“叫破五更的报晓鸡”。每当天边露出鱼肚白,油墨未干的《拂晓报》已穿过青纱帐,钻进地道口,把胜利的信念播撒在豫皖苏边区。

战火烧不焦的《江淮日报》。《江淮日报》的前身是中共中央中原局机关报《抗敌报(江北版)》,1940年12月在盐城创刊。1941年1月24日,皖南事变阴霾未散。华中局机关报《江淮日报》头版刊发陈毅《就职通电》:“本军誓与江淮父老共存亡!”当日报馆被日机炸毁,排字工人把铅字埋进稻田,三日后借手摇石印机复刊。墨色虽淡,却字字如铁,烧痕与折痕至今仍在叩击后来者的心。

盐阜大地的春雷《盐阜报》。创刊于1942年元旦,由刘少奇同志亲笔题名。1940年10月,八路军和新四军在盐城会师,开辟了盐阜区抗日民主根据地。1940年11月,中共中央中原局以及八路军新四军华中总指挥部迁至盐城。1941年1月,皖南事变后,新四军在盐城重建军部,《盐阜报》创刊后,陆续报道了盐阜区的武装斗争、政权建设、减租减息、大生产运动、抗日民族统一战线、整风运动、文化教育、财政工作、策反伪军工作、锄奸工作以及拥政爱民、拥军优属等诸多方面的内容。

大江南北,遍地星火。据史料记载,新四军及各级民主政权创办的抗战报刊有近百种。如1942年5月华中局在苏北阜宁创办了《新华报》,它同时也是新四军军部的机关报。新四军政治部在皖南泾县云岭创办了《抗敌报》,新四军第一支队创办了《战士报》,第二支队创办了《火报》,新四军第六团创办了《战斗报》,新四军浙东纵队创办了《战斗报》星期天增刊,新四军抗大第四分校创办了《抗大生活》校刊……

走出纪念馆,夕阳把串场河照得通红。我忽而明白:那些诞生于抗战烽火中的报纸其实从未停刊。当我们再度抚摸焦黄纸页上的弹孔,仍能听见排字工人急促的呼吸、听见彭雪枫“破黑夜而迎光明”的誓言、听见陈毅朗声宣读通电时的江风猎猎。烽火可灭,纸墨长存;山河已无恙,吾辈当自强。