- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

唐卓敏与《凄风苦雨》:

文物里的港人爱国记忆

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-08-01

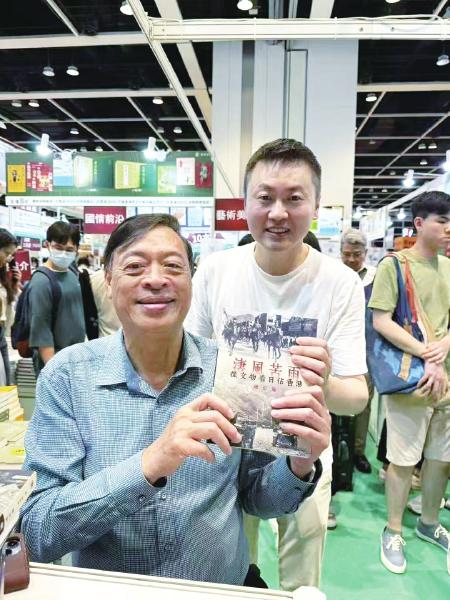

在第35届香港书展期间举行的《凄风苦雨》作者见面会上,唐卓敏(左)与读者合影。

文物无言,历史有声。文物收藏家、香港收藏家协会会长唐卓敏,从六十余载的收藏里,精心挑选出300多件中国人民抗日战争时期的珍贵文物,写成《凄风苦雨:从文物看日占香港》。近日,该书增订版由中华书局(香港)有限公司出版发行。

这本书以文物和文献为基石,探寻香港人的抗战记忆,讲述了港人的苦难经历与民族大义。

7月20日,第35届香港书展期间,中华书局(香港)有限公司展台举行的《凄风苦雨》作者见面会人气爆棚。

唐卓敏在接受《中国新闻出版广电报》记者采访时谈道:“香港被日军践踏的那段日子,市民们饱尝苦难。如今,抗战胜利已经80年,但对那段历史的记忆并未模糊。这些文物承载着不容置疑的历史事实,它们就像见证者一样,将时刻警醒着世世代代的香港人民。”

再现港人爱国图景

1941年12月25日时任港督杨慕琦投降,至1945年8月15日日本投降,这段时期共计“三年零八个月”。唐卓敏从那个时期的藏品中,精选出300多件珍贵文物,涵盖明信片、照片、车票、军票、证件、票据等,用文字串联起这些实物背后的历史脉络,著成《凄风苦雨》。

书中完整展现了香港从战前到沦陷直至抗战胜利的全过程,立体还原了港人在这一时期的苦难生活,也真实记录下他们的民族大义与爱国情怀。

“从车票到军票,背后都是港人的求生与苦难记忆。”唐卓敏向记者展示他的藏品时表示,他在查阅历史文献时发现那个时期的资料常常缺失细节,而这些文物恰好填补了空白——这正是他创作的动力。“希望本书能弥补史料缺口,也让年轻一代理解中国人民抗战胜利80周年的历史与现实意义。”

中华书局(香港)有限公司总经理兼总编辑周建华介绍,该书融合“史官之笔”与“文学妙笔”:实物影像传递纪实精神,文学叙事展现爱国情怀,二者相辅相成,共同书写中国人的抗战史实。

真实记录历史细节

唐卓敏身兼医生与收藏家双重身份,从医数十年间始终坚持收藏,并以医者的人文视角,在全球范围内搜集内地及香港的历史文献与藏品。其夫人林青笑称:“唐医生6岁就开始收藏了。”据不完全统计,唐卓敏的香港历史相关藏品达六七万件。

参与《凄风苦雨》创作与出版的团队深切感受到,“三年零八个月”留下的不仅有文物,更有不堪回首的历史记忆。而唐卓敏以医学人文精神解读这段历史,让香港人的民族大义与爱国情怀得以留存。

结合藏品与《凄风苦雨》写作过程中的实地探查经历,唐卓敏讲述了诸多文物背后的故事:1842年英国以多国文字发布、提及《南京条约》中香港“割让”内容的宪报,清光绪年间的鸦片烟馆价目单,抗战时期香港人的购米证……

唐卓敏还提到,1997年香港回归前,英军撤出添马舰时销毁了不少重要档案,但部分被英兵私自带回英国,后由他购回香港。“收藏不是束之高阁,而是让实物留存,警醒后人勿忘历史。”唐卓敏说,撰写《凄风苦雨》的初心,就是让“三年零八个月”的往事不被尘封,通过书籍与数字文献广泛传播。

“文字书写历史细节,影像记录细节真实。”周建华认为,《凄风苦雨》是一部解读中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的“历史课本”,“出版人当以书为媒,弘扬伟大抗战精神与民族复兴奋斗史,强化爱国主义教育。”