- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

饶宗颐文化馆:国学传承与文化新韵

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-08-01

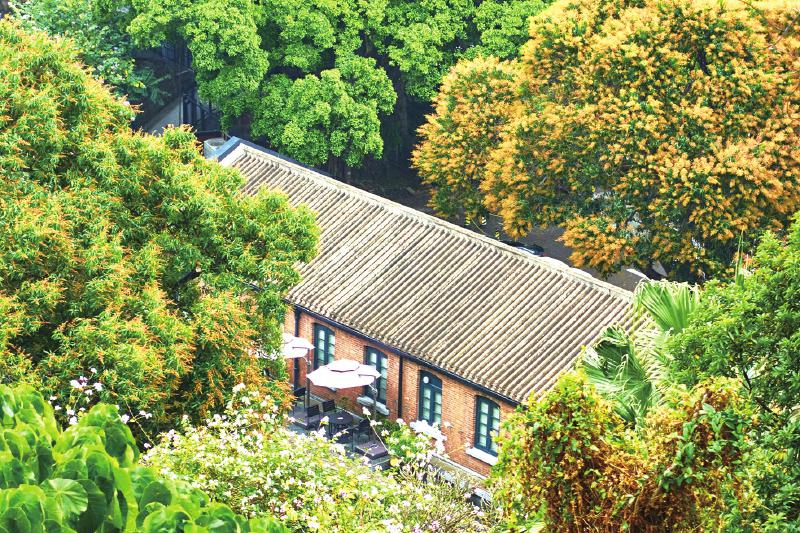

香港饶宗颐文化馆已成为香港崭新的文化地标。 资料图片

7月的香港,暑气裹挟着湿润的海风漫上山岗,荔枝角的红砖墙在阳光下泛出温润的光泽。当“书香中国万里行·香港站”采访团走进饶宗颐文化馆时,快门声、鸟鸣声交织成韵——这座由百年历史建筑活化而成的文化地标,正以沉静而鲜活的姿态,诉说着中华文化在香江之畔的传承故事。

从历史建筑到文化阵地

推开饶宗颐文化馆的大门,红砖里还藏着岁月的温度。“这里前身为20世纪30年代的荔枝角医院,曾是香港公共卫生史的亲历者。”饶宗颐文化馆总干事李高凯盈指尖轻触红砖纹路表示,如今,这座被市民亲昵地称为“饶馆”的建筑,每到周末便人流如织,丰富着香港人的文化生活。

踏入饶馆,古朴的飞檐与葱郁的园林相映成趣。馆内常设展览空间里,饶宗颐先生的学术著作、书画真迹静静陈列,从国学考据到考古研究,从书法墨韵到绘画意境,全面铺展着这位国学大师的学术版图。

在巨型画作《荷花四屏》前,饶馆节目主任姚卓谦难掩自豪:“这是饶宗颐教授专为饶馆创作的。”他解释道,饶先生爱荷,不仅因崇尚周敦颐“出淤泥而不染”的君子品格,更以“荷”喻“负荷”——画中舒展的荷叶,正是他对饶馆承担起中华文化传承重任的期许。

“活化不是翻新,是让老建筑会‘呼吸’。”姚卓谦指着窗棂说,场馆保留了70%的原始结构,连窗棂样式都严格复刻旧貌,“就像饶先生说的‘守正亦要知新’,建筑本身就是最好的注脚。”

文化传承中的日常图景

“台风天也挡不住来的人。”李高凯盈笑着说。尽管台风将至,庭院里仍有不少父母带着孩子参加馆里开设的“花碌碌·灯你画:手绘花灯工作坊”活动。除此以外,饶馆还举办很多公众工作坊让大众参加体验。

饶馆举办的培训活动包括中学生文学培训、学生文化大使培训、义工文化保育导赏培训、历史文化考察推广培训等等,以不同的形式致力推广文化艺术和保育。

饶馆的活动总带着“传统与现代”的对话感。在这里,书法老师握着小女孩的手教执笔,中学生跟着老师学习用雕刻刀制作独一无二的印章,大学生抱着笔记本奔向演艺厅——这些场景,正是“书香香港”最生动的模样。

发挥文化交流的桥梁作用

“文化传承不是守旧,是让它走进生活,走向世界。”李高凯盈说。饶馆每年接待的访客中,30%来自内地,20%来自海外。有人问:“香港哪里能感受传统文化?”这座运营了13年的场馆早已成了标准答案。

作为知名文化场馆,饶馆的活动丰富多样:既有学术研讨会,也有亲子手工艺课;既展出国学文献,也引入当代艺术。它不仅带活了社区文化,更成了海内外学者、艺术家的交流平台。“10月我们要去清华大学交流。”李高凯盈说,大家已相约金秋在北京再聚。饶馆也举办很多海内外的学术文化交流,例如筹办辛亥革命研讨会、活化历史建筑研讨会,邀请内地著名学者到馆主讲不同的学术讲座等等。同时还举办面向海内外的文化考察和学术交流活动,促进各地之间的学术文化交流。

采访尾声,刚参加完活动赶来的香港中华文化促进中心主席崔绮云介绍:“饶馆是香港特区政府发展局‘活化历史建筑伙伴计划’的首批活化项目,由香港中华文化促进中心负责运营,后改名为饶宗颐文化馆,成为香港一个普及文化的基地。饶馆的意义,在于让文化像空气一样自然存在。”她看着窗外的红墙说道,“这里守着我们的初心,守着历史的根,也向着未来生长——这就是中华文化在香港的样子。”

不远处的翠雅山房,百年建筑与自然相融。住客在这里体验历史、慢品生活,与饶馆共同构成文化滋养的场域。当暮色漫上山岗,红砖墙的影子被拉得很长,就像文化的传承,既连着过去,也通向未来。